|

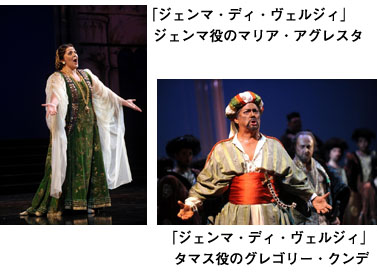

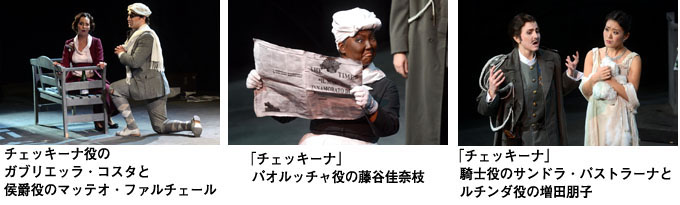

OPERA NEWS (ベルガモ発)

Bergamo Music Festival 2011・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・by Mika Inouchi ベルガモ音楽祭2011年・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・井内美香 Photo: Gianfranco Rota |

|

|

|

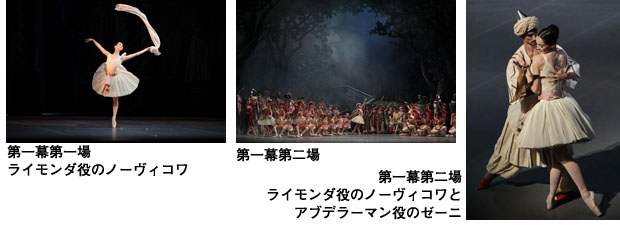

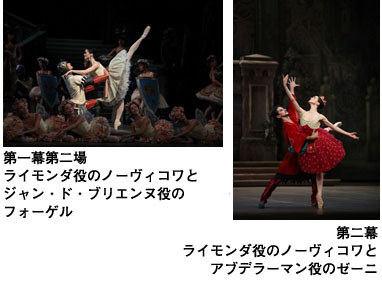

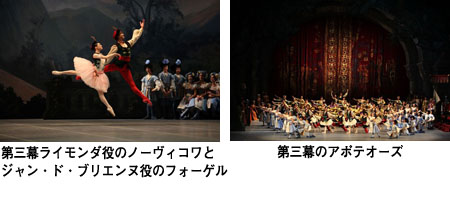

BALLET Review (ミラノ発)

Raymonda - Teatro alla Scala・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・by Mika Inouchi スカラ座バレエ「ライモンダ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・井内美香 Photo: Brescia e Amisano |

|

|