|

<日本のオペラを考える鼎談シリーズ第3回>

「公益財団法人 東京二期会理事長・高丈二氏を囲んで」・・・・・・・宮沢昭男 |

ゲスト:高丈二氏(東京二期会理事長) ゲスト:高丈二氏(東京二期会理事長)司 会:藤村貴彦(当会員) 出 席:関根礼子(当会員) 宮沢昭男(当会員) 藤村:鼎談「ミュージック・ペンクラブ・ジャパン」 2012年度テーマ「日本のオペラを考える」最終回に、東京二期会理事長・高丈二氏をお迎えしました。二期会について、そして日本のオペラの問題点や今後の課題についておうかがいします。最初に2012年の貴公演を振り返り、どんな点が印象に残りましたでしょうか。 高:2月「ナブッコ」公演で迎えた指揮者アンドレア・バッティストーニ氏は非常に若く、その後イタリアに戻ってモーツアルト「フィガロ」でスカラ座デビューを果たしました。2月公演のとき24歳。たいへん話題になりました。そして5月には、3年間の当研究所を終えたメンバーを中心に<二期会ニューウェーブオペラ劇場>を公演し、7月「カバレリア」「パリアッチ」では、田尾下哲さん演出のかなり斬新な舞台を作りましたところ、これは賛否分かれました。シチリーの感じが出てないんじゃないかという声などもありましたが、「パリアッチ」ではテレビ局を舞台にするなど、新しく趣向を凝らしたものを目指しました。9月の「パルジファル」は、バルセロナ・リセウ大劇場とチューリッヒ歌劇場との共同制作によるものでした。舞台大道具を全部海外から船で運び込み、飯守泰次郎さん指揮の、個人的には2012年でもっとも印象に残る公演になりました。11月には日生劇場でライマン作曲「メデア」に挑みました。これはもう現代オペラというにふさわしい成果を得て、歌い手たちも非常に苦労して取り組み、これも印象深いものになりました。平成24年度文化庁芸術祭賞音楽部門「大賞」を受賞するなど、レベルの高い上演だったと思っています。2013年2月公演「こうもり」は12年度の公演です。白井晃さん演出の斬新なアイデアと大植英次氏指揮のパフォーマンス豊かな企画でした。 藤村:今のお話をふまえ、宮沢さんには、さらに以前の公演を振り返ったコメントをください。 宮沢:「メデア」はほとんど観衆の知らない作品に挑むという実験的な試みでしたし、「パルジファル」は、演出が賛否分かれる新しいコンセプトのものでした。こうした実験性がこの10年、今では東京二期会の特徴の一つになったといえるでしょう。ここに至るまで相当なご苦労があったと思います。でも、オーソドックスな舞台を求める声は、わが国では、オペラ観衆者の初心者にも通といわれる方々にも、そして歌手自身にも根強いだけに、東京二期会のこのスタンスは貴重な取り組みです。それだけに、この機会に二期会さん自身の率直な声をお聞きしたいと思います。 高:「メデア」はすべて日生劇場が企画制作なさったもので、あれだけ新しいものを二期会として公演する勇気は正直、私たちにはありませんでした。できるだろうかという疑問すらありました。日生さんの強いご希望で実現し、2013年秋には同じライマン作曲「リア王」を公演なさいます。これはもっと困難を強いられるでしょう。作曲者の若いときの作品ですから、歳を経て人間も丸くなった(笑)時期の「メデア」とは違います。両作品とも楽譜を拝見しましたが、歌える歌手がいるのかと思うほどです。よくぞあそこまでやってくれたと思いました。作曲家自身も、ゲネプロのときから絶賛しておられました。終演後、「ドイツでもこれだけのものはできない」と感心していらしたほどです。 宮沢:オーソドックスな舞台を好まれてきたオペラファンの知人が「メデア」のチケットを買ったと聞いたとき、正直こちらが惑いました。でも初日、舞台に惹き付けられたそうです。その方にとってもオペラの一線を越えるものになったようです。あの舞台はそういう方までつかんだのですね。 藤村:関根さん、日本のオペラ史という観点からご覧になったときいかがでしょう。 関根:議論になっている演出の問題に関していうと、外国の定評あるプロダクションを持って来て、成果を上げておられるのはすばらしいことだと思います。ただ、日本人演出家の養成という難しい課題があります。これは本来劇場の仕事で、二期会に求めることではないかもしれません。でも、新国立もびわ湖ホールもこの課題にあまり積極的ではない今、日本の現状をみると、声楽家はそれなりに育っている半面、オペラ演出家をどう育てるか、皆で考える土壌が望まれます。 一方、新国立の舞台では、脇役の日本人歌手の向上がめざましい。ところが、主役にはなかなか日本人歌手が登場しません。その点、二期会や藤原歌劇団といった声楽家の団体と新国立との連携をもっと考えていくことができると良いのですが。最近の二期会公演では、個々の公演にはそれぞれ良い点があるものの、これぞ東京二期会のオペラだといえるものになかなか出会わないのが惜しまれます。 藤村:2013年度の抱負はいかがでしょう。 高:二期会は今ちょうど過渡期にあります。かつて栗山昌良先生をはじめ、すばらしい演出家の先生に仕込んでいただき、二期会では歌手も制作の人たちも、たいへん勉強させていただきました。その中でこれからのオペラはというと、今欧州で行われている、それこそ実験的なことかもしれませんが、新しいオペラの在り方を日本も取り込まなければなりません。これがわれわれの使命かと考えます。というのは、今までのオペラの在り方は、一つの時代をこれで遂げたと二期会でも思っています。これからの日本のオペラをどのように変えて行くか、あるいは皆さんに、(新しいオペラの在り方を)知っていただけるか、それを考えながら公演していますので、二期会らしいものがないといわれる声は謙虚に受け止めます。これからの新しい、いろいろなオペラをやっていきたいし、オペラは何百年もの歴史の中で培われ、書かれてきたものが永久に続くわけですから、それらをきちんと踏襲したうえで、その中でどういう新しいものができるか、それを真剣に考えてお客様に提供しいくのが二期会の務めだと考えます。 関根:「ヨーロッパの新しいオペラ」というのは、ドイツ系の演出のものですか。 高:そうですね。とくにドイツ系のものがそうですが、ミラノ・スカラ座のようなイタリアのものでも、新しい演出がときどき見受けられるようになりました。 藤村:宮沢さんにとって2013年、そして二期会に対する抱負などいかがでしょう。 宮沢:5月にコンヴィチュニー演出「マクベス」を公演されます。こうした海外歌劇場との提携、共同制作がちょうど今年10年になるかと思います。その意味ではここで一度、結論が求められるのではないでしょうか。とくにそれを歌手の方々に求めたいと思います。といいますのも、昨年の「ナブッコ」や、びわ湖と共催の「タンホイザー」ようなオーソドックスなスタイルでは、指揮者も歌手もその力量が存分に発揮されました。ところが演出はきわめて疑問が残りました。一方でその前年、きわめて奇抜なコンヴィチュニー演出「サロメ」では、歌手にそこまで乗って来ないものを感じました。二期会はコンヴィチュニー演出を2006年「皇帝ティト」以来続けているだけに、歌手自身はコンヴィチュニーのコンセプトとの折り合いをどう付けるのか、今度の「マクベス」ではその点を問いたいし、個人的にはこれを一つの総括点に位置づけています。 高:今コンヴィチュニーの名前が出ました。ヨーロッパでは新しい演出を手掛ける代表的な演出家です。「サロメ」ではたしかに、あそこまでやって良いのか賛否両論に割れました。歌い手たちの受け止め方を今問われましたが、歌手はずいぶん若返り、指揮者や演出家の考えに順応性も高まり、身体能力も含め演技の面でも何でもできちゃう。難しい動きの中でも歌えます。 でも、彼らがこうした新しい演出にどう反応するかというと、練習に入った最初、歌手からのブーイングです。演出家に対してそっぽを向きます。実際「サロメ」では性的描写もスゴいものでしたから、非常な拒否感があったのは事実です。「こんなのやってられないよ」と言ってたんです。しかし一ヶ月、一ヶ月半の練習を重ねると、そうした動きに理解が進みます。それは演出家が説得するんです。なぜここでそれが必要か、なぜこうした舞台が作られるのか話し合いをかなりします。そうすると若い歌い手は入って行けます。これが我々の世代や、もう少し若い歌手に求められたら止めちゃうだろうなということでも、今の若い歌手は入って行けます。演出家は先の先を見ていますから、それに我々が付いて行けるかどうかですね。 ビデオであの「サロメ」を最初に観たとき、止めようという話までしました。しかし、これがヨーロッパでやられているオペラだ、と。そういうものを二期会が勇気をもって皆さんにお見せすることは、二期会の役目だと考えたのです。ありきたりの、オーソドックスなものばかりするのは、当たりは良いですよ、でもそれよりも、厳しい目で見られてもいいから、皆さんにこれからのオペラがどういう方向に行くのか、それをやっていかないとオペラは死んでしまうと思います。現代のオペラを日本の皆さんにも観ていただき、知っていただいて、賛否両論を受けますけれども、その道が将来的に正しいことを分かっていただき、オペラを観る方が増えてくれるよう努力しないと、何のために私たちはオペラをしているのかが問われます。 藤村:かつては評論家同士、あるいは観衆を含めて意見をぶつけ合う場がさまざまありました。最近それが減りました。問題点やいろいろな考え方を、好き嫌いは別にして、議論を積み重ね合う機会をもっと用意したいですね。今度の「マクベス」にしても、賛否や本音をもっと幅広く出し合う、意見を自由に言い合う場がほしいと思います。 関根さん、二期会、ならびに日本のオペラ界への抱負をお聞かせ下さい。 関根:二期会が今過渡期にあるとおっしゃったのは私も同感です。オペラを目指す日本の声楽家が置かれている状況を、皆さんどのように考えておられるのでしょうか。といいますのも、新国立劇場ができて、良くなった面はもちろんあります。しかし依然として解決されない問題が多くあります。(その一つが)劇場と団体の関係です。ことに新国立劇場との関係です。そこをキチンと整理しないままでは、お互いにとかく批判するばかりで、改善されるものもなかなか進まないように思います。日本の声楽家は学校を出て、研修所を終えて二期会などに入り、若い人はオーディションを受けて公演に出ていきますが、ある程度実績を積み、もっと伸びて本格的なオペラ歌手になる場というのが、やはり海外に出なければいけないのか、その点、いかがでしょう。 高:新国立ができて15年になりました。できるにあたって中山先生たちは大喜びで力を注ぎ、完成したときには、我々の仕事はもう終わった、我々としてはなくなってもいいんじゃないかというぐらい考えました。 しかし、その後の方向を見ていますと結局、海外の歌い手の助けを得なければならないという方針になりました。そういう状況から、やはり国内のオペラ関係の人材育成は二期会がやらなければ、と考えるようになりました。歌い手はもちろん、指揮者、演出家、装置家、照明にいたるまで、人材の育成を考えなければいけないと皆が思うようになりました。その中で二期会のするべきことは、日本のオペラの水準を高めていくこと。ここが一番大きな仕事だと認識しています。水準の高い、内容のあるオペラを上演することにより、二期会のステイタスは上がっています。その中で歌い手たちが、二期会に所属し歌を勉強し、研究していることを心の支えにしていけたら、たいへん良いんじゃないでしょうか。 それでまず研究会を発足しました。イタリア歌曲研究会、ドイツ歌曲研究会、イタリアオペラ研究会など、現在12のジャンルがあります。80名、90名、中には100名の研究会がありますので、1000人近い歌手たちが研究を積み重ねています。その中で二期会は、大きな柱としてオペラを上演しています。そのオペラの内容が皆さんから認められ、二期会の注目も上がれば、二期会で研究している皆さんも恩恵を被ることができるだろうと考えます。二期会には年間4、50人の方が入会されます。 関根:そんなに毎年いらっしゃいますか。 高:二期会オペラ研修所マスタークラス修了生のうち約20人、幹事会による入会オーディションも約20人いますのでそのぐらいになります。 関根:レベルはかなり厳しいですよね。 高:研修生に入ってくる方が毎年80名はいますから、3年間を経て約20名というのはかなり厳しいです。入会後、若い人にはオーディションなど、いろんなチャンスがありますが、ご指摘の、一定の年数を経た方々はどうするかといいますと、先ほどの研究会に入って研究を続ける、もう一つは教育関係です。大学で教える、合唱団で指揮する、ヴォイストレーナーをするときにも、二期会で仕事をしていることは、その人にとって大切な位置づけになるでしょう。会員数は2012年4月1日付けで2621人。 藤村:次に、日本におけるオペラの問題点にテーマを移し、二期会の経営方法、経営理念などお聞かせください。 高:難しいお話ですね(笑)。現在、公益財団法人として運営されています。それは、不特定多数の人たちにすべて均等に芸術をご提供することです。そのために経営は、公益性が50%以上なければ認められません。そういう公益性のある事業が一番の柱で、それがオペラです。そのオペラをどのようにやってゆくか、これが一番難しいのです。もちろん国から助成金をいただきながら運営しているのですが、今はまだ「3分の1補助」です。1本のオペラに赤字が出て、その3分の1が補助される体制です。ですからオペラで収益を上げることは考えられません。いくらチケットを売り満員にしたところで、赤字ですからその赤字の幅をいかに小さくして公演するかが問題です。共同制作、海外の劇場との提携で舞台装置など運んでくれば、国内で作るよりも安く上げられます。でも赤字は免れません。 その赤字にどう対処するか、その一つに、先ほど上げた会員の会費収入が大きな収入源です。そして会員が出演するオペラ以外のコンサート、外部から発注を受けた公演や自主公演、さらに歌い手のマネージメントをすることから収入を得ています。研究生制度があり、わずかではありますがそこからも収益を得ます。こういう形で60年間潰れないでやっております(笑)。 宮沢:歌手の団体ではありますが、わが国のオペラ文化を考えると、海外のオペラハウスが21世紀に入って積極的に展開している子供向けのオペラ企画など、次世代の観客作りの課題をどこが担うのかという問題があると思います。二期会さんでは現在、中小のホールで「ソプラノの日」など、所属の歌手出演のコンサートを企画され、先日もラスト公演「バリトン、バスの日」があるなど、大人の観客作りはうかがえますし、話題も耳に入ってきます。しかし、次世代の観客層作りでは必ずしも成功していないのではないでしょうか。 高:かつては文化庁の補助が出て、学校公演を行っていた時期がありました。現在、それがほとんどなくなってしまい、これは国側にお願いしたいところです。二期会としては、ゲネプロ時に機会があればお招きするようにしていますが、定期的にとなると難しいですね。 新しい観客層作りでは、たとえば今度の「マクベス」に向けて講座を開き、ゲネプロ視察をしていただくような企画を行っています。 藤村:オーケストラが各自治体とタイアップし公演をしているような企画など、オペラ団体にも検討の余地がありませんか。実際オーケストラによっては、定期演奏会に行くと若い方が少なく、聴衆が高齢者化したオーケストラもちらほらあります。感受性の鋭いときにこうした音楽芸術に接することは、文化庁に働きかけるなど僕たち評論家の使命でもあるでしょう。こうした運動をこれから積極的に進めることも、上質な公演をすると同時に忘れてはならないことだと思います。 宮沢:学校公演というよりも、二期会が積極的に推進されている斬新な演出がアピールするのは本来、これからのオペラファンではないでしょうか。現在のお客さんの大半はそれをあまり望んでいらっしゃらない。これは海外も同じです。ところがわが国では、チケットが高くて、若者層のいないところでそのモダンな公演が行われています。これでは反発を生む方が多いのではないでしょうか。10年続けても成果にはなかなか結びつきにくくありませんか。これがオペラ離れを起こさなければ良いのですが。 関根:子どもや若者向け公演は、児童演劇と同じで採算をとるのが大変困難です。それで文化庁がやってくれれば良いのですが、文化庁にも今は資金が少ない状態です。そこであまりお金をかけなくてもできるオペラというものがないか(笑)と思う訳です。二期会さんだと、たくさん歌手がいらっしゃいますので、場所さえあればかなり可能だと思うのですが、その場所がない。 高:劇場があればノ。料金問題については、来年4月に「バタフライ」を公演する際、栗山昌良さん演出で、舞台装置、道具は保管してありますので、最高額1万円で考えていますから、かなり安く設定できるのではないかと期待しています。 藤村:最後に、今後のオペラ界はどうあるべきでしょう。 高:観客層をどう広げるか。そして何をもって上質なオペラといえるか、とても大切になってくると思います。その点で、私は日本のオペラがもっと日本で上演されなければならないと思っています。 藤村:日本人作曲家という意味ですか? 高:ええ。日本人作品を観ているときの違和感のなさは、貴重だと思います。様になっています。30年も昔になりますが、二期会が2本オペラを携えフィンランドに行きました。「バタフライ」と三木稔作曲「春琴抄」です。そのとき、「バタフライ」は皆さん良くご存知だから受けるだろうと期待していました。ところが「バタフライ」にはあまり感動してくれず、「春琴抄」の人気がスゴかった。日本人の上演する日本のオペラに、日本人の心意気、精神的なもの、日本の社会というものを少しでも分かってくれたように感じられました。それが心に響いたのか、「あの作品はすばらしかった」と現地では言ってもらえました。 それで思いました。世界的に勝負していくということの本質がここにあると。いつまで経っても、いくら外国のオペラを頑張ってやっても、彼らを感動させるまでにはいかないというのが私の考えです。だから日本で日本の作品をたくさん演じ、それを外国に持って行き、外国の劇場で、ウィーンでも、スカラでも日本のオペラをするという時代になってくれないかと。そうしたとき初めて世界的に競争ができると考えています。そのとき日本のオペラはすばらしいといってもらえるかなと思います。かなり先のことですが(笑)。 藤村:松村禎三作曲「沈黙」など、日本人の考え方を彼らは感じ取ってくれるかもしれません。来年、甲府市で「源氏物語」が林望台本、二宮玲子作曲で新制作されます。でも現状では、日本人作曲家の多くがオペラにあまり関心を示さないようです。書いても上演されないからと。團伊玖磨先生自身、「オペラを作曲するなんて気違い沙汰だ」っておっしゃっていました。作曲家を支える制度を確立しなければならないですね。日本人のオペラが先細りになり、死んでしまわないか心配です。日本のオペラというと「夕鶴」に特化していますが、それに変わるものを育てていくことが大切だと思います。 宮沢:僕もお2人のご提案、まったくそのとおりだと思います。実は昨年、ある雑誌が指揮者の特集をされた際、下野竜也さんを取り上げて論じさせていただきました。そしてその最後に、彼ならば日本人のオペラ作品を海外の歌劇場で上演をきっと成功させてくると期待を込め、それが彼の課題とまで書かせていただきました。「かなり先」ではなく、もう下野さんはそこに来ておられるように思います。高さんが今おっしゃられた、日本人作品で海外で勝負するという観点に、日本のオペラ団体がどこまで本気になれるかではないでしょうか。そのためには、日本の観衆からの支援が必要だと思います。 藤村:昨年の新国立「沈黙」では、観衆の中にそうした変化が見受けられましたね。 高:二期会でも邦人作品をという気持ちはたしかにあります。最初は売れないかもしれない。でもやらなければいけないと。 藤村:それこそが日本人の文化をどう作るかですから、非常に大切なことだと思います。 関根:具体的な提案として、先ほどの研究会の中にぜひ日本のオペラ研究会を立ち上げていただきたいと思います。五島記念文化財団でも、「邦人原作作品または邦人創作作曲のオペラ作品」に助成するとなっているように、応援したい人は国内にも大勢いると思います。小さい公演でもいいから上演し続けていただきたいですね。 藤村:昔は日本の歌曲だけを歌われる先生がいらっしゃいましたが、現在はそういう歌手はお見掛けしないですね。 関根:その時期、日本歌曲の演奏水準がずいぶん上がりました。ただ文化庁の助成金を待つだけでなく、団体の事業として積極的に推進されることを望みます。 藤村:本日は、二期会さんより高理事長をお招きして有意義な議論ができましたことに心から感謝申し上げます。(文責:宮沢昭男) |

|

「花 かげ 月 深草アキ」(4月13日 シルクラブ)・・・・・・・・・鈴木道子

|

なんとも暖かい幽玄のひびき。深草アキの秦琴は二つとない。元々は中国の楽器で、昔は琵琶とも呼ばれ、梅花型の桐で出来た胴をもつ3弦だが、弾き方も全く異なり、今は弾く人も稀だ。アキの秦琴は弦に絹糸を張り、自分の爪で弾く。それを様々なエフェクターを駆使して、深い響きと空間を演出する。 なんとも暖かい幽玄のひびき。深草アキの秦琴は二つとない。元々は中国の楽器で、昔は琵琶とも呼ばれ、梅花型の桐で出来た胴をもつ3弦だが、弾き方も全く異なり、今は弾く人も稀だ。アキの秦琴は弦に絹糸を張り、自分の爪で弾く。それを様々なエフェクターを駆使して、深い響きと空間を演出する。和室の大広間にしつらえた舞台には、八重桜と雪柳がたわわに飾られ、まさに花かげの春の宵にふさわしい。優しい音で「沙羅の糸」に始まり、「山百合一輪川に流せば」では、歌声に安定感と深みを増した。「月の砂漠」はラクダの隊商が月光に照らされて砂漠を行く光景が浮かび上がる。 一部と二部の間の休憩時間には茶菓も供されて、和やかなひとときを過ごす。  二部の始まりは宇宙の中の星、地球を歌った代表曲「星の大地」。カザルスでも知られるカタルニア民謡「鳥の歌」には平和への願いが込められていた。哀愁のこもった中国古曲。笛や鈴を加えた新曲「弦とう(兆の下に鼓を書く)三日月」はドラマチックな大作で、力強くしっかりと聴かせた。最後は「さくらさくら変奏」で余韻を残して、花の宵の音空間はお開きとなった。彼のステージは何回か聴いているが、当夜がベストだったように思う。 二部の始まりは宇宙の中の星、地球を歌った代表曲「星の大地」。カザルスでも知られるカタルニア民謡「鳥の歌」には平和への願いが込められていた。哀愁のこもった中国古曲。笛や鈴を加えた新曲「弦とう(兆の下に鼓を書く)三日月」はドラマチックな大作で、力強くしっかりと聴かせた。最後は「さくらさくら変奏」で余韻を残して、花の宵の音空間はお開きとなった。彼のステージは何回か聴いているが、当夜がベストだったように思う。深草アキは来年一月一日に新作をリリースする予定で、目下レコーディング中ということだが、彼はNHKの大河ドラマ「武田信玄」「蔵」、坂東玉三郎の「海神別荘」の音楽・テーマ曲などでも知られる作曲家・演奏家。幽玄を奏でる彼の秦琴を18年も追っかけているという熱心なファンも一人ではなく、心のこもった暖かい雰囲気に包まれた一夕を、みな心行くまで楽しんで帰途についた。 |

|

アラン・メンケン記者会見With Alan Menken・・・・・・・・・・・村岡裕司

|

劇団四季とディズニーの提携によるミュージカル『リトルマーメイド』が4月7日に東京・大井町の四季劇場[夏]でオープンした。もちろん、ディズニーの名作アニメのステージ・ミュージカル版だ。この上演に合わせて映画に引き続いてミュージカル・ナンバーを担当した作曲家アラン・メンケンが来日、オープンの当日都内のホテルで記者会見を行った。 劇団四季とディズニーの提携によるミュージカル『リトルマーメイド』が4月7日に東京・大井町の四季劇場[夏]でオープンした。もちろん、ディズニーの名作アニメのステージ・ミュージカル版だ。この上演に合わせて映画に引き続いてミュージカル・ナンバーを担当した作曲家アラン・メンケンが来日、オープンの当日都内のホテルで記者会見を行った。舞台版はブロードウェイで08年に初演されて1年半のロングランを記録。12年には人魚姫の母国オランダを皮切りにヨーロッパ・ヴァージョンが製作され、ロシアでも上演された。四季のヴァージョンはヨーロッパ版をベースにしながら、さらに練り上げた内容になっており、人魚が海中を泳ぐイメージなどに大きな成果が生まれている。ミュージカルでは、演技者は歌と踊り、演技の三拍子揃った才能を要求されるが、今回はアスリートもびっくりのフィジカルな表現力まで要求されるハードワーク。表現者にとっては過酷な作品だが、それだけに観客は大いにエンジョイ出来る一級のエンタテインメントになった。 アラン・メンケンは作詞家ハワード・アッシュマンと組んだ「アンダー・ザ・シー」など映画版でおなじみの曲に加えて、グレン・スレイターを新パートナーに迎えたミュージカル・ナンバーを追加。子供向きではないという理由でブロードウェイ版では割愛された「パパのかわいい天使」もしっかりフィーチュアされた。メインストリームのラヴ・ソングではなく、ビランのアースラがユーモアを交えて歌う曲だが、サブ・キャストの性格付けには欠かせない楽しい曲で、メンケンの切望を聞き入れて組み込まれることになった。 ハワード・アッシュマンとグレン・スレイター、二人の作詞家についてアラン・メンケンは次のように語る。 「相違点もありますが、共通点もたくさんあります。作曲家の私もそうですが、私たちには作品に込められたある種のスタイルを吸収して、エンタテインメントとして表現していくものです。二人にはそれがありますね。また、自分に厳しいという共通点もあります。ハワードと私はコンテンポラリーですが、グレンはずっと若いですね。ハワードと出会った時、私はまだ若くてこれからやっていこうという時期でした。彼は演出家であり脚本家でもあって、実際に作品のプロセスを牽引したのは彼でした。グレンと出会った時、私は既に色んな賞を受賞して、作曲家として様々なプロダクツに関わっていました。当然牽引役は私ですが、グレンのことも非常に尊敬しています。もちろん、プレッシャーはあったでしょうね。映画であっても舞台であっても、私はまず曲がどうやってみなさんに届けられるのか、考えます。音楽はストーリーを引っぱっていくものですからね。ピアノに向かう前に、どうやってこのストーリーを人々に届けるのか考えるのです」 アニメーションの自由奔放なイメージをステージで表現することは非常に困難でありながら、チャレンジ精神が発揮される。後半で主人公のアリエルは人間になって言葉を話せない設定となる。そこで採用されたが、アリエルが心で歌うという、ステージ・ミュージカルならではの表現である。 「実際に第二幕で彼女は声が出なくなってしまう。観客側は彼女がどのように思っているのだろうか、彼女の声を聞きたいわけです。でも、彼女は自分の周りにいる人には、声を出して自分の言葉で伝えることが出来ない。そこで、劇場ではしばしば使われる手法で、彼女の心を聞くということであのような表現を使ったのです。『どんな夢より』のように、周りの人には聴いてもらえないけど、心の中で歌を表現しているわけですね」 ユニークな発想と最新のテクノロジーを駆使した劇団四季の『リトルマーメイド』の世界を、ぜひ劇場で満喫してほしいと思う。 |

|

「サクラとロック」の美の歓喜と死の残酷さ。・・・・・・・池野 徹

|

先日、NHKの「SONGS」という番組で。エルヴィス・プレスリーを取り上げていた。ロックンローラーの元祖ともいうべき歌手だが、4月の桜の散り行く季節に見た番組のせいか、エルヴィスがわずか42歳で逝ってしまった散り際に、妙に感慨を覚えたのだ。番組は、1973年のハワイ公演を日本への初の宇宙生中継の様子と、エルヴィスの登場から死ぬまでが編集されていた。ハワイ中継は、日本人のファンを意識して日本のゴールデンタイムに合わせたものだった。当時、テレビの前で興奮気味に見たのが忘れられない。結局、日本には来なかったエルヴィスが、日本へ一番近づいた瞬間だったのだ。 先日、NHKの「SONGS」という番組で。エルヴィス・プレスリーを取り上げていた。ロックンローラーの元祖ともいうべき歌手だが、4月の桜の散り行く季節に見た番組のせいか、エルヴィスがわずか42歳で逝ってしまった散り際に、妙に感慨を覚えたのだ。番組は、1973年のハワイ公演を日本への初の宇宙生中継の様子と、エルヴィスの登場から死ぬまでが編集されていた。ハワイ中継は、日本人のファンを意識して日本のゴールデンタイムに合わせたものだった。当時、テレビの前で興奮気味に見たのが忘れられない。結局、日本には来なかったエルヴィスが、日本へ一番近づいた瞬間だったのだ。エルヴィスは、1956年に、「Heartbreak Hotel」「Love Me Tender」で大ブレーク、TVのエド・サリバンショーで 82%の視聴率を獲得。キング・オブ・ロックンローラーの道をひた走る事になる。そしてパーカー大佐のプロデュースに乗り32本もの映画製作を行う。しかしその間、ビートルズやローリング・ストーンズの台頭により影が薄くなるが、1968年のNBC TVスペシャルでエルヴィス本来の革ジャンにリーゼントで登場し、エルヴィス健在なリを報せた。そこには、デビュー時のエルヴィスの魅力が甦っていた。「Elvis the Pelvis」(骨盤のエルヴィス)とか「悪魔の使徒」とかまで言われたあのエルヴィスのロックンローラーのカッコ良さが溢れていたのである。そして、エルヴィスは復活してラスヴェガスを中心にライブショーに突入して行く。死ぬ前の7年間で行ったライブは 1000回以上、月に25回もあったという。オリジナルのバンドメンバーから、フルオーケストラへ、ロックから、ゴスペル、スタンダードとそのステージは拡大して行った。 歌手は、メジャーデビュー以前は、何とか自分への認知度を求め、観客の中を突き進む、そこには、歌への歌う事への魂が込められている。その時代にその歌手の持ってるポテンシャルが全て出ているのは不思議だ。メジャーになり、カネを得る事で、億万長者になった時は、そこには、本来の歌手は存在しない。もちろん歌手の財産があるから、遜色無い様に見えるが、若き日の成り上がりの時代のその歌手の持ってるクオーリティには及ばないのだ。エルヴィスはその歌手の典型だ。最後には、観客にキスをして、ハグして、その汗を提供する。歌舞伎の役者のごとく見栄を切り観客におもねる。そこには、歌手自身も歌いたい、楽しみたい作品は、既に無く、観客に奪い取られているのだ。その結果は、どうなるか。己の肉体をすり減らし、緊張感のみのサイキック状態だけが残される。人間の弱みが露出され、その隙間に女が、ドラッグが入り込んでくるのだ。 歌手というのは、肉体労働者だ。それが破滅へ知らずに蝕まれて行く。その結果は、「死」が突如としてやって来る。真近くは、ニルヴァーナのカート・コベインが27歳でサクラの4月に散った。ストーンズのブライアン・ジョーンズ、ジミ・ヘンドリックス、ジャニス・ジョプリン、ドアーズのジム・モリソンいずれも薬物で27歳の若き命を断った。理由はそれぞれ違うだろうが、短い間に頂点を極めた歌手たちは、肉体の限界に耐えられず逝ってしまったのだ。ロックの元祖エルヴィスも今生きていれば、78歳だ。しかし、若きロックンローラーの先駆者となってしまった。ビートルズも早く解散してジョン・レノンが射殺されとどめを刺された。我が愛すべきローリング・ストーンズが、ミック・ジャガーが、キース・リチャーズが、現在 50周年を迎えてライブを始めてる事は、まさに希有な出来事だ。彼等の生き方の端くれを知ってるものとしては、ミラクルとしか言えない。その秘密をミック・ジャガーにインタビューして聞いてみたい。 しかし、歌手にとっては、熱狂的ファンの有難さもあるが、その残酷さもある。それを受けた歌手たちは、肉体と精神を駆使しながら、己の歌手としての才能クオーリティを素直に晒して聞かせた、魅せた。売れないストリートロックンローラーの頃が、いちばん、魅力があり、カッコ良くもあったというのは、何と言う皮肉だろう。粗野で荒削りで傍若無人さが、でもロックの運命はそこにあると思う。「Heartbreak Hotel」が身に滲みる。美しく咲き、残酷に散って逝く「願はくは花の下にて春死なむその如月の望月のころ」西行。 <Art Photo by Tohru IKENO> |

|

ミュージカル「私のダーリン」3月31日 シアタークリエ・・・・・本田浩子

|

タップを踏ませたらピカ一の玉野和紀の作・演出・振付・出演のオリジナル・ミュージカル「私のダーリン」は、黒木瞳主演、石川禅、坂元健児、愛音羽麗、町田慎吾、愛原実花等の実力者を揃えて、玉野演出らしい遊び心を活かして、どんな趣向で楽しませてくれるのか、楽しみに劇場に向かう。 タップを踏ませたらピカ一の玉野和紀の作・演出・振付・出演のオリジナル・ミュージカル「私のダーリン」は、黒木瞳主演、石川禅、坂元健児、愛音羽麗、町田慎吾、愛原実花等の実力者を揃えて、玉野演出らしい遊び心を活かして、どんな趣向で楽しませてくれるのか、楽しみに劇場に向かう。舞台は遊び心をはるかに超えたスタートで幕開け、夢子(黒木瞳)は新米の占い師、登場するや舞台上の水場でパチャパチャと水遊びを始める。そこに通りかかった虎衛門(玉野和紀)を呼び止めて、無理に占いを始めようとする。断る虎衛門だが、夢子のペースに乗せられ、いつの間にか二人は池の淵に座って言い争いを始める。観ている方は、二人が池に落ちるのでは、まさか・・・とハラハラしているうちに、弾みで二人は池にバシャーンと落ちる。玉野の演出はいつも意表を突かれるが、これには本当にびっくり、玉野本人だけでなく、主演女優が登場草々にずぶ濡れになるし(写真参照)、暫く互いに水をかけあったりしていて、まだ肌寒い季節なので、心配になるほどだった。 そんな衝撃的な出会いがあって、恋に落ちた二人は結婚、売れない作家の虎衛門を助けて夢子は便利屋を営み、明るく元気に毎日を過ごす。そんな二人のリビング・ルームは便利屋の事務所でもあり、従業員の三人の男たち(古川雄大、村井良大、大河元気)が出入りしている。その上、右隣と左隣の住人(石川禅、坂元健児と愛音羽麗)らが始終出入りしていて、賑やかな日常が過ぎていき、いつか10年の月日が流れていく。夢子はダーリン虎衛門との、あの衝撃的な出会いが偶然だったかそれとも運命だったのか、今の幸せを確かめる為に、二人で昔落ちた池までやってくる。昔を思い出して虎衛門を呼び止める夢子だが、二人は池に落ちない。私たちの結婚は運命ではなかったとがっかりした二人は、池の淵で持ってきたおやつを食べようと、袋の封を切った弾みで、又もや二人ともバシャーン!!! まさか二度はやるまいと思っていたので本当に意表を衝かれてしまった。 幸せ一杯の生活は10年目にダーリン虎衛門の突然の死でピリオドとなるが、夢子の心には虎衛門が生きている。玉野演出は夢子と共に、観客をファンタジーの世界に誘う。二人が歌う「9年と365日」が心に響く。 君と出会って過ぎた日々 9年と365日 出会いはちょっぴり変わっていたけれど (中略) 忘れはしないよ ありがとうの言葉を 君と二人で歩いて来た 9年と365日 舞台は芸達者揃いだけに、坂元の宙返りが繰り広げられたり、玉野と息の合ったNASA作曲の楽しい楽曲は勿論、黒木と玉野のタップのデュエット、全員のタップが華やかに鳴り響くこれぞエンタテインメントの世界といった時間を楽しんでいたら、文字通りアッと言う間に終幕となった。 写真提供:東宝演劇部 |

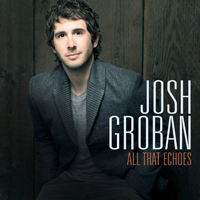

ジョシュ・グローバンのインタビューが応じてくれた。ニュー・アルバム『オール・ザ・エコーズ』のレコーディング完了直後のことで、今から思えば、本人やスタッフだけでなく、部の音楽関係者に音源を聴かせるリサーチも兼ねていたようだが、彼に話を聞く直前に試聴させてもらった主要曲は、これまでのジョシュらしい深みのあるヴォーカル・ナンバーであると同時に、現在のような閉塞感の時代には珍しい開放感のある内容で、明らかに彼のターニング・ポイントの作品だと実感した。期待通り、アルバムは全米No.1を筆頭に各国で大ヒット中だ。開放的な内容とはいっても、楽天的なイメージがコンセプトではないし、ブルーな心境をテーマにした曲もあるが、人生の悲喜こもごものシチュエーションや感情に共感出来る作品ばかり。いい小説を読み終えた時にも似た感動を覚える。

ジョシュ・グローバンのインタビューが応じてくれた。ニュー・アルバム『オール・ザ・エコーズ』のレコーディング完了直後のことで、今から思えば、本人やスタッフだけでなく、部の音楽関係者に音源を聴かせるリサーチも兼ねていたようだが、彼に話を聞く直前に試聴させてもらった主要曲は、これまでのジョシュらしい深みのあるヴォーカル・ナンバーであると同時に、現在のような閉塞感の時代には珍しい開放感のある内容で、明らかに彼のターニング・ポイントの作品だと実感した。期待通り、アルバムは全米No.1を筆頭に各国で大ヒット中だ。開放的な内容とはいっても、楽天的なイメージがコンセプトではないし、ブルーな心境をテーマにした曲もあるが、人生の悲喜こもごものシチュエーションや感情に共感出来る作品ばかり。いい小説を読み終えた時にも似た感動を覚える。

'バタヤン'こと歌手・田端義夫の歌手人生と魅力のすべてを90分に凝縮した渾身のドキュメンタリー作品である。私がもの心ついた頃にはすでに40代のベテラン歌手で自分にとっては遠い存在ではあったのだが、しかし時折りテレビで見かけたりする際には何故か近しいものを感じさせた。それは時に関西弁まじりで気取らない庶民的な人間性によるものであり、それに'バタヤン'という国民的な大歌手にはあり得ないようなベタで人懐っこいニック・ネームから来る(ある種ドロ臭い)イメージもそれに重なってのことだと思われる。そんな私もすでに還暦をクリアしたのだが1919年(大正8年)の元旦に生まれたバタヤンは去る4/25に94歳で亡くなるまで現役を貫いた。

'バタヤン'こと歌手・田端義夫の歌手人生と魅力のすべてを90分に凝縮した渾身のドキュメンタリー作品である。私がもの心ついた頃にはすでに40代のベテラン歌手で自分にとっては遠い存在ではあったのだが、しかし時折りテレビで見かけたりする際には何故か近しいものを感じさせた。それは時に関西弁まじりで気取らない庶民的な人間性によるものであり、それに'バタヤン'という国民的な大歌手にはあり得ないようなベタで人懐っこいニック・ネームから来る(ある種ドロ臭い)イメージもそれに重なってのことだと思われる。そんな私もすでに還暦をクリアしたのだが1919年(大正8年)の元旦に生まれたバタヤンは去る4/25に94歳で亡くなるまで現役を貫いた。 小学校時代は大阪で過ごしたというバタヤンが母校の大阪市立北鶴橋小学校の体育館で開催された「田端義夫オン・ステージ」にて凱旋公演をした際のライヴ映像(2006年に撮影:87歳当時)が映画の主軸となっているのだが、このショーの構成・司会がこれまた関西が誇る'語り芸'の名人、浜村淳。合間の浜村とバタヤンによるアドリブの(とはいえ暗黙のお約束事のように思える)やりとりを安心して笑いながら見ていられるのもベテラン同士ならではのもの。浜村はかつてバタヤンもよく出演していた大阪の「大劇」で司会を務めていたこともあるという。観客のほとんどは高齢者の方々ではあるが中にはその孫子と思える小さな女の子の姿もあり、バタヤンはすかさずネタに取り込んでしまう。

小学校時代は大阪で過ごしたというバタヤンが母校の大阪市立北鶴橋小学校の体育館で開催された「田端義夫オン・ステージ」にて凱旋公演をした際のライヴ映像(2006年に撮影:87歳当時)が映画の主軸となっているのだが、このショーの構成・司会がこれまた関西が誇る'語り芸'の名人、浜村淳。合間の浜村とバタヤンによるアドリブの(とはいえ暗黙のお約束事のように思える)やりとりを安心して笑いながら見ていられるのもベテラン同士ならではのもの。浜村はかつてバタヤンもよく出演していた大阪の「大劇」で司会を務めていたこともあるという。観客のほとんどは高齢者の方々ではあるが中にはその孫子と思える小さな女の子の姿もあり、バタヤンはすかさずネタに取り込んでしまう。