|

「オペラ「白虎」全二幕」2012年7月27日 會津風雅堂・・・・・・・・・・・・・・・・藤村 貴彦

|

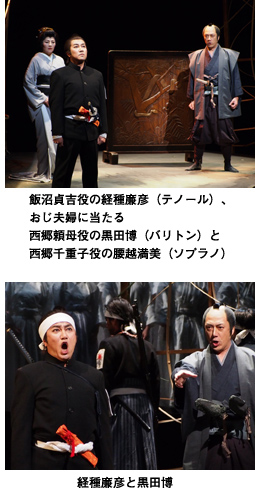

戊辰戦争における会津藩の悲劇。長州、薩摩、土佐の志士たちの活躍を描いた小説は多い。最近になって誠の道を貫いた會津藩の武士や新撰組の人々の生き様を描いたそれも書かれるようになった。私も愛読者の一人である。 戊辰戦争における会津藩の悲劇。長州、薩摩、土佐の志士たちの活躍を描いた小説は多い。最近になって誠の道を貫いた會津藩の武士や新撰組の人々の生き様を描いたそれも書かれるようになった。私も愛読者の一人である。オペラ「白虎」は白虎隊が集団自決をし、その中でただ一人生き残った飯沼貞吉にスポットがあてられ、更に武家の女性も死を選び、會津藩の家老、西郷邸での自決も主要なテーマとして提示される。 台本は宮本益光。1時間10分という制約の中で宮本は簡潔にまとめていたが、白虎隊を知らない人々にもう少しの説明を加えてもよい。宮本の描きたかったことは、命のあり方、行方、その問いかけであった。当時の會津の武士にとっては死よりも生のほうがはるかに厳しかった。 毎年自殺者が3万人を超すわが国の現状。生に絶望し、一度や二度、死を考えたことは誰しもがあるに違いない。だが生は暗く死も暗いのではない。生があって死もあり、死もあって生があるのである。今の一時を充実した生き方が重要であり、オペラ「白虎」を見た感想である。 作曲は加藤昌則。日本で最初の行進曲「ヤパンマルス」や「宮さん、宮さん」が取り入れられ、このオペラの効果を高めていた。作曲の面では豊富な技巧を保持するのではなく、書こうとする内容にひたすら肉迫する感じである。ただ持続力が弱く、ワンシーン、ワンシーンの連続であり、たとえば官軍との戦いの緊張した音楽の作り、そして死のテーマの執拗な反復などオーケストラによって雄弁に語りかけてもよく、聴いたという満足感がほしいのである。 演出は岩田達宗。舞台を簡略にし、登場人物の心の動きを巧みに描いた演出であった。 このオペラの上演で特筆するのは合唱の力強さで、合唱団員は150人。會津の中高生をはじめ、福島県民も出演した。特に中高生は、このオペラを上演するにあたって、長い期間練習をしてきたと思う。人間として誇りを失わずに死に、そして精一杯生きた合図の人の思いを実感したのではないか。彼らの夏は熱かった。 声楽陣は、経種廉彦、高橋敬三、黒田博、腰越満美。指揮が佐藤正浩。 時代の嵐に翻弄されてきた會津藩の人々、そして震災後の福島の人々。再生に向かって生きていくことを願って会場を去った。会場の喫煙所で一服すると、数十メートル離れた暗闇の中で、蛍のような煙草の火がともった。二人の火が同時に消えた。戊辰戦争で亡くなられた子孫の人と会話を交わしているようであった。生温かな風が頬に走り、わたしの小さな心の風船玉が膨らんだ。 會津魂とは何か。私が考えたことは、誠の道を全うし、どんな困難な時にあっても人間としての品位を失わず前向きに一歩一歩、着実に歩いてゆく事であった。今日ほど、この精神が必要なことは言うまでもない。オペラ「白虎」を上演する意義はそこにある。 |

|

表現の自由はいかにして守られるのか?・・・・・・・・・・・・・・・森本 恭正

|

表現の自由はいかにして守られるのか? 表現の自由はいかにして守られるのか?2012年8月7日、121人の党派を超えたドイツ連邦議会議員は連名で、ある書簡をロシア大使に送った。それは去る2月21日、モスクワの救世主ハリストス大聖堂で、たった41秒、プーティン批判の歌を歌って以来、5カ月以上も拘留されている3人の女性アーティスト達(うち2人は小さい子供の母親である)の表現の自由と基本的人権侵害を憂慮する内容であった。そしてこの書簡が送られた10日後の8月17日、彼女らに対する判決が下った。禁固2年の実刑。 直ちにアンゲラ・メルケルドイツ連邦共和国首相はこう批判した。 「これは不相応に厳しい判決であり、ヨーロッパの法支配と民主主義にそぐうものではない。そしてこの事は、ロシアもヨーロッパ議会の一員として、他の事柄同様よくわかっている筈である」さらに「生きた市民社会と市民の活発な政治活動は、(ヨーロッパ社会において)必須条件であり、それらは決してロシアの現代化を脅かすものではない」と続けた。 ここまで読んでこの3人の女性が誰であるかわからなかったら、あなたは多分ロックミュージシャンではないに違いない。マドンナはやはり判決の前にこう述べている「私は検閲には反対です。私の全てのキャリアを通して、私は表現の自由と言論の自由を推進してきた。アートは政治的であるべきだし、アートと政治を分けることは出来ません」その通りだと思う。殊にロック音楽は体制と闘いながら自らの権利を獲得してきたのではなかったか。60年代、英国BBCではロックを1日1時間しか流すことはできなかった。今世界中のロックミュージシャン達が彼女らの後ろに立っている。沈黙は金ではない。表現や言論の自由とその侵害に声を上げないで黙っているのは、検閲に同意しているのも同じである。秩序や体制に異を唱える事ができなかったら、そして、リスクを背負ってでも異を唱えなかったら、行きつく先は戦前の日本だ。勇気ある彼女たちの名前はナデシュダ・トロコニコーワ、マリア・アレシナ、イェカテリーナ・サムツェヴィッチ。PUSSY RIOTのメンバーだ。 日本のロック・ミュージシャン達よ、いつまで黙っている気なのだ。君たちは腰抜けか! |

|

<沢田研二LIVE>

沢田研二のシャウトに、震災へのメッセージソングを見た。・・・・・・池野 徹 |

1960年代後半から、あのグループサウンドのトップをひた走ったタイガースのジュリーこと沢田研二は、今も健在に歌手の道を確実に走っている。この浮き沈みの激しい時代に彼は存在している。それは、そのステージを見れば解る事だが、歌手としての声にそのパワーを持っているのだ。かの、ザ・ローリング・ストーンズのミック・ジャガーにも匹敵するヴォイス・ヴォリュームパワーだ。 1960年代後半から、あのグループサウンドのトップをひた走ったタイガースのジュリーこと沢田研二は、今も健在に歌手の道を確実に走っている。この浮き沈みの激しい時代に彼は存在している。それは、そのステージを見れば解る事だが、歌手としての声にそのパワーを持っているのだ。かの、ザ・ローリング・ストーンズのミック・ジャガーにも匹敵するヴォイス・ヴォリュームパワーだ。2011年の東北大震災以来、そのバックアップに多くのミュージッシャンたちが、声を挙げているが、それは、音楽の力もあるだろうが、ミュージッシャン達の行動力で、現地の被災者たちを癒している。下手な政治家よりもその影響力は大きい。もっと時代の危険な時は、プロテストソングを歌う歌手はいたが、日本では一握りだったと思う。沢田研二が被災地へのメッセージソングを歌うと報じられたのを聞いたとき、自らは、ラウドにアピールしない彼が珍しく立ち上がったと思えたのである。 8月11日、渋谷公会堂で沢田研二 LIVE 2012「3月8日の雲〜カガヤケイノチ」のコンサートが行われた。通常の演奏曲目の中に、取り立てて本人のメッセージも無く、組み込まれていた。作詞は、全曲、沢田研二。作曲・演奏は、メンバーの(鉄人バンドの大山泰輝、GRACE、柴山和彦、下山 淳)が担当。「3月8日の雲」「恨まないよ」「F.A.P.P」「カガヤケイノチ」の4曲が歌唱された。それは、沢田研二の被災地への思いが歌い込まれた、メッセージソングと言って良いものだった。自分の思いを伝えたかったのだろうと思う。会場を埋めつくした、沢田研二と歩んで来た、すでに親子2世代のファンも多い。ファンたちは、どう受け取ったのだろうか。 久しぶりに、「時の過ぎゆくままに」「ス・ト・リ・ッ・パー」と沢田節も聞けた事だし、沢田研二の健在振りに安堵感を覚えたのだった。若き頃1979年、沢田研二をコカ・コーラのCMに起用して、ハワイに撮影に行った記憶が蘇って来た夏の夜だった。バックステージで写真を渡しながら、彼の声の凄さを言うと「いや普通ですよ」と照れながら喋ってくれた。そこには昔と変わらぬ沢田研二がいた。 |

|

「沢田研二 LIVE2012 3月8日の雲〜カガヤケイノチ」(8/11 渋谷公会堂)・・・町井ハジメ

|

| 昨年から今年の初めにかけて“ザ・タイガース”時代のメンバーとのツアーで日本中を席巻した沢田研二。この日は6月から始まった夏のコンサート・ツアーのファイナル。『3月8日の雲〜カガヤケイノチ』とは、沢田自身が詞を書いた全4曲を収録したミニアルバムのタイトルでもある。被災地への祈りや脱原発の願いを歌に込めて、震災から一年後の今年3月11日にリリースされたものだ。この日のステージでは、もちろんそれらの4曲を全て披露。中でも「カガヤケイノチ」は歌詞・歌唱ともに胸に響くものがあり、また「F・A・P・P」からは、確固たるメッセージを感じ取る事ができた。他には「時の過ぎゆくままに」「君をのせて」といったヒット曲も織り込みつつ、後半では怒涛のロックン・ロールを展開。オーディエンスを総立ちにさせるパワーは見事と言う他に無かった。終始声もよく出ており、アンコールも含め全22曲という大変聴き応えのあるコンサートだった。9月から始まる新たなツアーにも期待が持てそうだ。 |

|

ビル・タピア ドキュメンタリームービー上映会・・・・・・三塚 博

|

8月7日、JVCケンウッド丸の内ショールームでビル・タピア ドキュメンタリームービーの上映会が行われた。3年前の夏に初来日した際、Welcomeパーティが開かれた会場でもある。生の演奏に触れる機会を逸していたので迷うことなく足を運んだ。ジャパンツアーのステージ映像、オフの表情、生い立ちなどが小気味よくまとめられたドキュメンタリームービーで上映時間30分ほどの作品だ。 8月7日、JVCケンウッド丸の内ショールームでビル・タピア ドキュメンタリームービーの上映会が行われた。3年前の夏に初来日した際、Welcomeパーティが開かれた会場でもある。生の演奏に触れる機会を逸していたので迷うことなく足を運んだ。ジャパンツアーのステージ映像、オフの表情、生い立ちなどが小気味よくまとめられたドキュメンタリームービーで上映時間30分ほどの作品だ。プロデューサーの関口和之氏が、彼との出会いからちょっとした裏話まで手身近に語って上映会は始まった。 ウクレレをやさしく抱きかかえるようにして、気楽に奏で、思いのままに唄うかとおもえば、楽器を頭の後ろにかざして、曲芸弾きのちゃめっけも見せてくれる。自らに語りかけるような、そしてすべての人にメッセージを届けるかのような「Young at Heart」の心温まる歌唱には彼の思いがたくさん詰まっているのだろう。場面ごとのパフォーマンスは「円熟した」「いぶし銀のような」といった常套句ではなく、「かっこいい」という表現がふさわしい。 このバイタリティはいったいどこからきているのだろうと思ってしまうほどいきいきした表情がよく捕らえられている。生の演奏を聴く機会に恵まれた人たちは、百寿を超える現役ミュージシャンの姿にさぞかし元気をもらったことだろう。 ビルさんにとって日本に行くことは長年の夢だった。ハワイの生家の周りには日系人が多く住み、いつしか一度は行ってみたいと思い描くようになったという。100歳を過ぎてその想いが叶ったというわけだ。初めて彼が成田に降り立ったとき、「竹でできた家はどこにあるの」と質問したエピソードが披露された。関係者をなごませるためのジョークなのか、それとも彼の心の中には、子供の頃に聞いたニッポンのイメージがそのままあったのか、いずれにしても2009年の日本ツアーは彼の人生のハイライトであったに違いない。 いま音楽産業は右肩下がりの苦しい状況が続くが、音楽シーンは、このムービーの主人公と同様いつだって元気だ。その元気を丸の内という東京のど真ん中にあるオーディオ・ショールームにはこれからも、すくい上げていってもらいたい。良質の企画を送り出してもらいたいものだ。 赤いジャケットにハンチング帽のビル・タピアさんも天国からエールを送っているにちがいない。 <写真提供/JVCケンウッド丸の内ショールーム> |

|

東急シアター・オーブ・こけら落し公演「West Side Story」・・・・・本田浩子

|

渋谷駅に隣接する東急文化会館跡に東急シアター・オーブが誕生した。そのオープニング記念公演として、アメリカから「West Side Story」が来日、7月26日、同公演を見に、新しい劇場に向かう。 渋谷駅に隣接する東急文化会館跡に東急シアター・オーブが誕生した。そのオープニング記念公演として、アメリカから「West Side Story」が来日、7月26日、同公演を見に、新しい劇場に向かう。「ロミオとジュリエット」を原作として、アーサー・ロレンツ脚本・演出、レナード・バーンスタイン作曲、スティーブン・ソンドハイム作詞、ジェローム・ロビンス振付で1957年にブロードウェイでオープンした同ミュージカルは、当時のアメリカの社会問題である白人とプエル・トリコ出身者間との反目を若者達にスポットをあてて描かれた。1958年から1969年にかけて、ニューヨーク・フィルハーモニック・オーケストラの音楽監督を務め、生涯に多くの著名なオーケストラの指揮をして、後輩たちの指導にも情熱を注いだバーンスタインの音楽は衝撃的で、ジェローム・ロビンズの斬新な振付と相まって大変な評判を呼び、1961年には映画化されて、世界中に大きなセンセーションを巻き起こした。 1962年からニューヨークに住んでいた私は、残念ながらこのミュージカルの初演舞台は見ていない。ただ、ニューヨーク・フィルハーモニック・オーケストラがカーネギー・ホールから、リンカーン・センターに会場が移り、新会員募集に巡り合い、ニューヨーク・フィルの正会員になることができて、帰国するまでの数年間、毎シーズン隔週にバーンスタイン指揮するクラシック・コンサートに浸る幸運に恵まれた。 そんな感慨に浸っているうちに、舞台には若者たちが登場、白人たちの若者グループ、ジェッツとプエル・トリコのシャークスが登場、早速両不良グループの争いが始まる。ジョン・オニール指揮によるオーケストラが奏でる音楽は、クラシックとはまるで違い、躍動感に溢れ、その瑞々しさはとても50年以上も昔の作品とは思えない。1953年に発表された「ワンダフル・タウン」http://www.musicpenclub.com/talk-201012.htmlも素晴らしいが、改めてバーンスタインの偉大さに圧倒される。ジェローム・ロビンス自身の薫陶を受けたジョーイ・マクニーリーの振付は初演当時に忠実と思われるが、若者達のパワーを叩き付けるようなダンス・シーンの数々、ジェッツとシャークスの対立するダンス・シーン等は、少しも古さを感じさせない。  詳しい物語は余りにもよく知られているので省くが、ジェッツとシャークスの歌と踊りで始まる「プロローグ」、続くジェッツのリーダー、リフ(ドリュー・フォスター)とジェッツの「ジェット・ソング」は、ソンドハイムの歌詞の切れの良さが際立ち、その後のソンドハイムの作詞・作曲家として活躍する「太平洋序曲」http://www.musicpenclub.com/talk-201108.html、「スウィーニー・トッド」http://www.musicpenclub.com/talk-201107.html等に繋がる。 詳しい物語は余りにもよく知られているので省くが、ジェッツとシャークスの歌と踊りで始まる「プロローグ」、続くジェッツのリーダー、リフ(ドリュー・フォスター)とジェッツの「ジェット・ソング」は、ソンドハイムの歌詞の切れの良さが際立ち、その後のソンドハイムの作詞・作曲家として活躍する「太平洋序曲」http://www.musicpenclub.com/talk-201108.html、「スウィーニー・トッド」http://www.musicpenclub.com/talk-201107.html等に繋がる。両グループの反目は、ダンス・パーティでピークを迎えるが、皮肉にもそのパーティでジェッツの元リーダのトニー(ロス・リカイツ)は、シャークスのリーダー、ベルナルド(ジャーマン・サンティアゴ)の妹マリア(イヴィ・オルティーズ)に一目惚れする。トニーが歌う「マリア」は、そののびやかな歌声が美しいだけに、悲劇の始まりを予測させ、胸に響く。続くトニーとマリアのデュエット「トゥナイト」と共に、心に残るバーンスタインの名曲といえる。  ベルナルドの恋人アニタ(ミッシェル・アラビナ)の存在感は圧倒的で、ベルナルドとのダンス・シーンは、実に見応えがある。(写真参照) ベルナルドの恋人アニタ(ミッシェル・アラビナ)の存在感は圧倒的で、ベルナルドとのダンス・シーンは、実に見応えがある。(写真参照)従来のラスト・シーンは、撃たれて死亡したトニーをジェッツだけでなく、シャークスも一緒にかついでいき、死が若者たちに悔悟と和解の気持ちを起こさせるということを暗示していたが、今回のデイヴィッド・セイント演出ではそのシーンは見られず、意表をつかれた。世界が和合ではなく、いがみ合いが続く現実を突きつけられる思いがして、平和な世界を祈らずにはおられない気持ちで劇場を後にした。 <写真撮影:下坂敦俊> |

|

シナトラは永遠! ブロードウェイ・ミュージカル「Come Fly Away」・・・・・本田浩子

|

7月31日、オーチャード・ホールで久しぶりにフランク・シナトラに出会った。夏の夜とはいえ、幽霊ではない! シナトラの歌声をそのまま流し、その歌声に合わせて、フルバンドが演奏、シナトラのヒット曲30曲以上次々と流れる中、選り抜きのダンサーたちが舞台狭しと華やかに踊る、異色のミュージカル・ステージでのこと。テレビ朝日、Bunkamura他主催のブロードウェイ・ミュージカルは、来日カンパニーが昨今多い中でも、その企画・構成の見事さで観客を魅了する見事な作品といえる。 7月31日、オーチャード・ホールで久しぶりにフランク・シナトラに出会った。夏の夜とはいえ、幽霊ではない! シナトラの歌声をそのまま流し、その歌声に合わせて、フルバンドが演奏、シナトラのヒット曲30曲以上次々と流れる中、選り抜きのダンサーたちが舞台狭しと華やかに踊る、異色のミュージカル・ステージでのこと。テレビ朝日、Bunkamura他主催のブロードウェイ・ミュージカルは、来日カンパニーが昨今多い中でも、その企画・構成の見事さで観客を魅了する見事な作品といえる。ダンサーたちは一言も発せず、その自在な肉体で表情豊かに、激しく、時に悲しげに、或いはコミカルに踊り、会話は何もなく、懐かしいシナトラの歌声が高らかに響き渡る。(下記の音楽評論家川上博氏のシナトラ・コンサート体験をご参照下さい。) http://www.musicpenclub.com/talk-200711.html http://www.musicpenclub.com/talk-200906.html 演出・振付は、バレエ、モダンダンスの分野で活躍する世界的女性振付師のトワイラ・サープ。シナトラの歌から、ベスト・パフォーマンスと思える歌を選んで、歌詞や物語に合わせて振付けたというだけに、普通のダンス・パフォーマンスと違い、ダンサーたちがあたかも言葉を発し、歌詞に合わせてあらゆる感情を表現しているように見えるダンスの見事さに圧倒される。実際は、シナトラの歌声に合わせてフル・バンドが演奏しているのだが、バンドに合わせてシナトラが熱唱しているようにしか聞こえないのは、指揮・ピアノ担当のクリス・サージェントと13人のバンド・マン達のチーム・ワークの成果といえる。 「スターダスト(Stardust)」で始まり、ミュージカル「野郎どもと女たち(Guys & Dolls)」から「ラック・ビー・ア・レディ(Luck Be A Lady)」、「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン(Fly Me to the Moon)」、「アイヴ・ガット・ア・クラッシュ・オン・ユー(I've Got a Crush On You)」あたりになると、会場はすっかり盛り上がり、ミュージシャンたちの演奏も一段と熱を帯びてくる。休憩ナシのパフォーマンスに酔いしれていると、舞台にはシナトラの写真が大きく映し出されて、お待ちかねの「マイ・ウェイ(My Way)」、「ニューヨーク、ニューヨーク(New York, New York)」、「カム・フライ・ウィズ・ミー(Come Fly With Me)」となった。ミラー・ボールも回り始め、残念ながら終幕が近付いたと知らされる。アンコールは、「マイ・ウェイ」に合わせてのラインダンスで盛り上げ、バンド演奏による「ニューヨーク、ニューヨーク」で終演。万来の拍手鳴りやまず、感動の一夜だった。 <写真撮影:Jun Wajda> |

|

ふるきゃら・バラエティ「稲ムラの火」に感動!・・・・・本田浩子

|

長年、農村ミュージカル、環境問題をテーマにしたミュージカル等で地方に根強いファンを持つふるさときゃらばん改め「新生ふるきゃら」の石塚克彦演出の新作は、大震災をテーマにすると風の便りに聞いていたので、とても重いテーマをどうやって舞台にのせるのかと思っていたら、新作は150年以上前の南海地震に際して、復興に挑んだ紀州広村の実話に基づく話と知り、8月3日三越劇場に向かう。 長年、農村ミュージカル、環境問題をテーマにしたミュージカル等で地方に根強いファンを持つふるさときゃらばん改め「新生ふるきゃら」の石塚克彦演出の新作は、大震災をテーマにすると風の便りに聞いていたので、とても重いテーマをどうやって舞台にのせるのかと思っていたら、新作は150年以上前の南海地震に際して、復興に挑んだ紀州広村の実話に基づく話と知り、8月3日三越劇場に向かう。舞台右横にはいつも通り、下座バンドの椎木智香、上条千尋、二宮聡が控え、幕が開くと、チョボ(歌舞伎の浄瑠璃語り)が三名(写真1)上手にいるのが、思いがけなく、会場からは笑いが聞こえてくる楽しいスタート。文字通りの口三味線のペペーン・ペンという音と共に、昔、紀州は醤油の特産地だった、そして安政元年11月に大地震が起きた時に、江戸一番の醤油屋の7代目、浜口梧陵は故郷の紀州広村にいたと語り始める。  津波を予測した浜口梧陵は大声で「村の衆、津波がくるぞ、高台に逃げろ! 八幡様へ登れ!」と知らせに走り回る。真っ暗でどっちがどっちかと逃げ惑う村人の為に、梧陵は稲のワラを乾燥させる為にあちこちに積んである稲むらに火をつけた。村人たちは稲むらの火を頼りに八幡様へと逃げることができた。 津波を予測した浜口梧陵は大声で「村の衆、津波がくるぞ、高台に逃げろ! 八幡様へ登れ!」と知らせに走り回る。真っ暗でどっちがどっちかと逃げ惑う村人の為に、梧陵は稲のワラを乾燥させる為にあちこちに積んである稲むらに火をつけた。村人たちは稲むらの火を頼りに八幡様へと逃げることができた。津波は何回も広村を襲ったが、稲むらの火に助けられて9割以上の村人の命は助かった(写真2)。しかし、一夜明けた村の惨状は筆舌には尽くしがたく、梧陵はそんな状況を見捨てられず、自腹を切って食料を集め、仮小屋を50軒も立てて援助するが、又、津波がくるかもしれないと、村を捨てて行く者は絶えなかった。 そんな実態に、梧陵は「津波を寄せつけない堤防を作ろう、費用は出す、ここはオレの村だから、江戸と銚子で働いて稼いだ金を使うのは惜しくない!」と言って、村人を励ます。働きに応じて給金を払うという梧陵の提案に、村人たちは「津波が来ても平気なら、田んぼも畑も作りてぇ」と活気づく。   堤防工事を始めて8ヶ月、江戸では大地震が起きて、梧陵の店もつぶれてしまい、やむなく梧陵は一年後に又来ると約束して江戸にもどって行く。江戸に戻ると津波被害はないが、火事が町を襲い、梧陵の醤油工場も壊滅し、再建のメドも立たなくなり、広村への送金はとても無理と思われたが、村の人を見捨てられないという梧陵の決心は揺るがなかった。そんな梧陵の覚悟を知った、醤油工場の職人たちは「広村はわしらのふるさと、村の為なら命がけで働きます!」と頼もしい。舞台は法被(ハッピ)を着た職人たちが「ふるさとの村を生きかえらせろ」と歌いながらの下駄っぷ(ゲタップ)を踏む(写真3)。ふるきゃらの面目躍如のシーンに会場は盛り上がる。今でも世界一の津波除けの堤防が広村を守っているらしい(写真4)。  第二部「ふるきゃらのマジメなコンサート」は、上演してきた俳優たちのお気に入りナンバーに加え、被災地の人々を勇気づける歌がたくさんあって、聞いていて胸が一杯になる。突然お母さんが消えてしまったら、すきま風が心に・・・と歌う「母ちゃんの歌が聞こえない」の合唱が響くと、会場からはすすり泣きが聞こえてきたが、フィナーレの「橋を架けよう、流されたら前より丈夫な橋を架けよう、着物もくるぞ、芝居もくるぞ、嫁もくる・・・ヨイト、コラ、セ、ヨイト、コラ、セ!」の力強い合唱に会場は拍手鳴りやまず、石塚克彦チームの演出助手・天城美枝、振付・小澤薫世、舞台監督・谷内孝志はじめ俳優たちの気概に溢れた楽しい舞台を満喫して、劇場を後にした。 第二部「ふるきゃらのマジメなコンサート」は、上演してきた俳優たちのお気に入りナンバーに加え、被災地の人々を勇気づける歌がたくさんあって、聞いていて胸が一杯になる。突然お母さんが消えてしまったら、すきま風が心に・・・と歌う「母ちゃんの歌が聞こえない」の合唱が響くと、会場からはすすり泣きが聞こえてきたが、フィナーレの「橋を架けよう、流されたら前より丈夫な橋を架けよう、着物もくるぞ、芝居もくるぞ、嫁もくる・・・ヨイト、コラ、セ、ヨイト、コラ、セ!」の力強い合唱に会場は拍手鳴りやまず、石塚克彦チームの演出助手・天城美枝、振付・小澤薫世、舞台監督・谷内孝志はじめ俳優たちの気概に溢れた楽しい舞台を満喫して、劇場を後にした。<写真提供: ふるきゃら> |