|

インタビュー デヴィッド・T・ウォーカー・・・各務 芳孝

|

6月にマリーナ・ショウ日本公演のために来日した名ギタリスト、デヴィッド・T・ウォーカー。21日のファースト・ステージ前に会場のBillboard Live TOKYOのバックステージでインタビューした(文中 デヴィッド・T・ウォーカー:DTインタビュアー:YK)。 6月にマリーナ・ショウ日本公演のために来日した名ギタリスト、デヴィッド・T・ウォーカー。21日のファースト・ステージ前に会場のBillboard Live TOKYOのバックステージでインタビューした(文中 デヴィッド・T・ウォーカー:DTインタビュアー:YK)。DT:なんだ、驚いたなぁ!MPCJのインタビューだと聞いて、誰が来るのかと思ったら、Yoshiじゃないか!!久しぶり。元気だったかい? YK:15年ぶりですね、デヴィッド!でも、私はあなたの来日公演は毎年のように観させていただいています。 DT:なんだ、そうならいつでも楽屋に顔だしてくれればいいのに。みずくさいなぁ。 YK:ブルース・アーティストの巨人、T・ボーン・ウォーカーとは親戚という噂がありますが? DT:(笑)よく言われるけど、まったく血縁関係はないね。ただ、彼のアルバムには多く参加はしたよ。むろん、多大な影響も受けた。 YK:あなたは、いままで星の数ほど多くのアーティストのレコーディングに参加していますが、その中で今まで一番心に残るセッションはどれでしょう? DT:ひとつだけ挙げるのは難しいな。うーん・・・個人的には、キャノンボール・アダレイとスティーヴィー・ワンダーかな。 YK:個人的にはボビー・ウォーマックの『Poet』シリーズが好きですが・・・。 DT:もちろん、そうだね。あれはとてもいいセッションだったよ。そうだ、実は、今回のマリーナのジャパン・ツアーの直前にボビーの新作アルバムのレコーディングをしたばかりなんだ。先週だよ。メンバーはドラムにジェームス・ガドソン、ベースにフレディー・ワシントンだよ。『Poet』に勝らぬとも劣らずの、とても良いアルバムになると思うよ。楽しみにしていて欲しい。  YK:それは凄いですね!嬉しいニュースです。早く聴きたいです!!ところで、あなたのギターoスタイルは、独特で誰が聴いても「デヴィッド・Tだ!」ってわかると思うのですが、そのスタイルはいつ頃に確立されたのでしょう。

YK:それは凄いですね!嬉しいニュースです。早く聴きたいです!!ところで、あなたのギターoスタイルは、独特で誰が聴いても「デヴィッド・Tだ!」ってわかると思うのですが、そのスタイルはいつ頃に確立されたのでしょう。DT:君も知っている通り、1964年リリースのエッタoジェームス『Rock House』(ライヴ・アルバム)を知っているだろう。ちょうどあの辺りから、自分のプレイを確立しなくてはと常に考えていたんだ。そして、1970年前に今のプレイ・スタイルになったと思う。。 YK:セッション、レコーディングする時は、譜面を見て演奏するのですか、曲をあらためて聴いてからレコーディングするのですか。 DT:まず、事前に曲を聴くことはないね。スタジオに入ってからトラックを聴くんだ。譜面はあったとしても、コード・チャートのみだね。譜面がないものも多くあるよ。今回の、マリーナもそんな感じだね。 YK:マリーナのツアーは他の国でも行っているのですか。 DT:いや、日本だけだね。アルバム『フー・イズ・ディス・ビッチ・エニウェイ』は世界中でリリースされたけど、日本が一番人気があるからね。本国アメリカでもこのメンバーでのライヴはないよ。だから、メンバーもみな喜んでいるよ。  YK:今後の予定を教えて下さい。

YK:今後の予定を教えて下さい。DT:まず、近々では9月の≪東京Jazz 2011フェスティバル≫での『Jazz For Japan Special Project』に出演する。東北地方太平洋沖地震で被災した日本を応援するためのスペシャルoプロジェクトoバンドだ。 自分名義のアルバムは2年に1枚出す予定なので、来年だね。 YK:今日は忙しい中、お時間をさいていただいてありがとうございました。 DT:とんでもない。またいつでも時間とるよ。こちらこそ、ありがとう。 短い時間だったけど、いろいろと貴重な話を聞けた。この後、Billboard Live TOKYOでのマリーナ・ショウ・ライヴをデヴィッドの真ん前の席で観ることができた。彼のすばらしいプレイをほぼ生音で聴けたのはとても光栄だった。マリーナのステージははもう3年目ということで、とてもリラックスしていた。会場は超満員、さすがに人気がある。近いうちに、またデヴィッド・Tのプレイを生で聴ける、楽しみが増えた。 写真(ライヴ・ショット):Masanori Naruse |

|

ミュージカル「太平洋序曲」に再会!・・・本田浩子

|

6月20日、宮本亜門演出の「太平洋序曲」を見に、今年1月にオープンしたKAAT神奈川芸術劇場に足を運ぶ。実は小朝の落語、続いて杉本文楽「曽根崎心中」を見る予定にしていたが、震災で講演中止となったので、今回が初めてとなった。やはり新しいホールというのは、それだけでウキウキとさせる不思議な魅力がある。 6月20日、宮本亜門演出の「太平洋序曲」を見に、今年1月にオープンしたKAAT神奈川芸術劇場に足を運ぶ。実は小朝の落語、続いて杉本文楽「曽根崎心中」を見る予定にしていたが、震災で講演中止となったので、今回が初めてとなった。やはり新しいホールというのは、それだけでウキウキとさせる不思議な魅力がある。このブロードウェイ・ミュージカルは宮本亜門演出で2000年に東京で見て、その演出の良さ、出演者の好演振りに感動、その後2002年にニューヨークで日本人キャストにより上演され、2004年にも同じく宮本亜門演出でアメリカ系アジア人により、英語で上映されトニー賞4部門にノミネートされたソンドハイム作詞作曲の話題作品である。実はこの作品は「黒船来港日本開国物語」というサブタイトル付で1976年8月に日本で初めてテレビ放映されたブロードウェイ・ミュージカルとして当時大きな話題となった。 私自身は当時NHK FMの「ミュージカルへの招待」の番組構成を担当していたことと、両親がニューヨークに駐在していたので1975年秋から数ヶ月滞在して、新作ミュージカルを見る機会に恵まれた。そんな縁があって、RCA からブロードウェイ・オリジナル・キャストのLPが出た際に、解説というか観劇記を書かせて頂いた。久しぶりにLPを引っ張り出すと、全曲の対訳も私であり、とても懐かしく当時の舞台を思い出した。 (解説の一部を転載させて頂く) ウインター・ガーデン劇場で見た「パシフィック・オーバチュアズ」 75年秋から4ヶ月滞在中に、新作ミュージカルを一通りみたが、最も印象に残るものをあげるとすれば、「パシフィック・オーバチュアズ」だろう。ボストン公演では不評で、ワシントンでは大好評と、二つの都市での評価が真っ二つに別れていたから、この目で確かめようという興味もあった。キャストは、日系人を中心に、全員、東洋人だということも話題となっていたし、ハロルド・プリンスとスティーヴン・ソンドハイムのコンビなら、成功間違いなしという期待感もあり、オープニングを待たずに、1月10日(土)のプレビューを見に出かけた。明日が正式なオープニング・デーだというのに、劇場の切符売場は、今日の公演をみようという人で文字通りあふれており、切符は当日手に入るだろうとたかをくくっていた私は、劇場入口に群がった人々の熱気に、まず驚いてしまった。マコ・石松がブロードウェイ初出演で主役というのも興味深く、10年程前の「メイム」のステージで、召使いのイトウ役で好演していたサブ・シモノが万次郎役で出ているのもなつかしく、又、劇団四季の佐藤功が、どんな舞台をみせてくれるか等々の期待に、幕があがるのが待ち遠しい程だった。幕といえば、これが又、ブロードウェイらしからぬ、至って日本的な絵柄で、花道まで造られていて、観客の大多数がアメリカ人でなかったら、歌舞伎座か、明治座か、新橋演舞場とでも錯覚するところだ。 さて、芝居が始まると、これは全く日本そのもの、いや、アメリカ人からみた歌舞伎舞台である。三味線、尺八が舞台上手に控え、オーケストラ・ボックスから流れる序曲のかわりに、雅楽風のイントロダクションを奏で、裃をつけ、丸坊主頭のマコ・岩松扮するナレーターは、丁度、文楽の義太夫語りというところだろうか。しゃがれたような音で大声を張り上げる。全くブロードウェイ・ミュージカルらしからぬ演出である。しかし、マコが江戸末期の日本の説明を始めると、観客達の気持もピーンと引き締まり、ぐんぐん舞台にひきつけられていく。 (中略) 舞台は、歌舞伎風、文楽風で、女形の活躍をはじめ、黒子が出てきたり、文楽の人形が天皇として登場したり、殺陣がとび出したり、中々工夫されている。はては、くまどり化粧をしたペリー提督が、長い白い髪をなびかせ、鏡獅子らしきダンスを踊るに至っては、いささか欲張りすぎの気がしないでもないが、花道をフルに活用したこれらの演出は、従来のミュージカルを見慣れたニューヨーカーにとって、大変新鮮にうつったに相違ない。 (中略) 音楽は、さすがベテランのソンドハイムだけに、どれもきれいにまとめられていたが、ジョン・万次郎(サブ・シモノ)と加山弥左衛門(佐藤功)がかけあいで歌う「詩」、1人の老人が子供の頃を想い出して歌う「木の上のだれか」、そして、イギリス兵がコッカニー訛りで歌う「美しい娘さん」など、特に印象的。 (中略) 弥左衛門役の佐藤功の演技は、断然、群をぬいており、せりふも歯切れの良い英語で気持ちよく、ベテラン、サブ・シモノと歌う時など、余裕たっぷりといった感じで、ユーモラスな味までよく出ていて、何とも見事なブロードウェイ・デビューぶりだった。(後略) 1976年 本田ひろ子記 (閑話休題) 余談になるが、故・野沢那智氏(演出家・声優)とは時折観劇を共にさせて頂いては、氏の演出論などを傾聴して楽しい時を過ごさせて頂いていた。そんなある日、「パシフィック・オーバチュアズ」の話が出た。私が日本的な演出で驚いたと言うと、氏は「当時、僕等若手演出家が呼ばれて、歌舞伎のことなど色々とアドバイスをした。」と言われて、あの作品の成功の蔭に、ミュージカル演出家としてピカ一の実力派である野沢氏の活躍があったと知り、嬉しくなった想い出がある。一方、ブロードウェイ・デビューで活躍した佐藤功氏はその後、飛行機事故で早世したとその時の話で知り、とても残念に思った。 今回の演出では、以前は花道を使っていたのが、客席の真ん中に舞台までまっすぐに花道が作られていて、初めは何故客席全体が頭の高さのような道路!で真半分に仕切られているのか分からなかったが、客席の最後方から突然異様な風体の西洋人が出てくるのは衝撃的で、黒船来港の当時の日本人の驚きを良く現していた。ソンドハイムの曲はとにかく難解で演者にとっては挑戦し甲斐があるだろうが、日本語歌詞もよく曲にのっていて、観客にとっては舞台に夢中にのめり込ませる魅力に溢れていた。拙筆では充分舞台の躍動感はお伝えしきれないが、舞台写真でお楽しみ下さい。 出演はペリーとの交渉に当たらせられた役人、香山弥左衛門に八嶋智人、ジョン・万次郎に山本太郎、将軍の母、ロシア司令官他に佐山陽規、フランス司令官他に畠中洋、アメリカ司令官他に戸井勝海、一途な剣士他に園岡新太郎、弥左衛門の妻たまてに元宝塚トップ娘役の麻乃佳世、そして語り部に桂米團治、他にも岡田正、石鍋多加史、原田優一他、実力派揃いの上に、宮本亜門演出は常に新しさを求めて止まず、舞台にかける情熱が全員に伝わって、見応えのある舞台を創り上げていた。 オープニングで佐山陽規扮する将軍の母が、妙な色気をふりまきながら登場すると客席の緊迫感がほぐれ、舞台に引き込まれていく。更に同じ佐山がロシア司令官で登場すると、毛皮つきのコートが珍しく、人々が触ると、「コートに触るな!」と響き渡る大声で何度も恫喝、観客もその度にビクッとしてしまう。思わず、北方領土もこういう脅しに弱い日本だと歯ぎしりする思いにさせる演出など、随所に工夫が見られ、再演とは思えぬ斬新さと楽しさに満ちていた。 撮影: 阿部章仁 |

|

ゾンビーズ来日!・・・犬伏 功

|

ゾンビーズがやってきた。待望の初来日だ。厳密には2002年にコリン・ブランストーン&ロッド・アージェント名義で来日したメンバーとほぼ同一で、ギタリストがキース・エイリーからトム・トゥーミーに変わったに過ぎないと言われるかもしれない。しかし、裏を返せばもう10年近くの気心知れたメンバーであり、そんな彼らが満を持して“ゾンビーズ”を名乗ったと言えるのではないか。しかも、先日発売されたゾンビーズ名義のニュー・アルバム『Breathe Out Breathe in』の仕上がりも素晴らしく、これは期待しないほうがおかしいだろう。というわけで足を運んだ7月12日に大阪ミューズ・ホールでの最終公演をレポートしたい。 ゾンビーズがやってきた。待望の初来日だ。厳密には2002年にコリン・ブランストーン&ロッド・アージェント名義で来日したメンバーとほぼ同一で、ギタリストがキース・エイリーからトム・トゥーミーに変わったに過ぎないと言われるかもしれない。しかし、裏を返せばもう10年近くの気心知れたメンバーであり、そんな彼らが満を持して“ゾンビーズ”を名乗ったと言えるのではないか。しかも、先日発売されたゾンビーズ名義のニュー・アルバム『Breathe Out Breathe in』の仕上がりも素晴らしく、これは期待しないほうがおかしいだろう。というわけで足を運んだ7月12日に大阪ミューズ・ホールでの最終公演をレポートしたい。今回のツアーでアージェントが風邪をこじらせており、東京初日を除きアージェントのヴォーカル曲がオミットされたのが残念だったが、体調自体は快方しておりプレイ自体には全く問題はなかったようだ。さすがにゾンビーズを名乗るだけあり、いかにもビート・グループらしい「スティックス&ストーンズ」から幕を開けたこのショウだが、近年さらに歌がうまくなったのではとまで思わせるブランストーンの声は凄いの一言で、その声量はマイク不要と思わせるほどのパワフルさ。そして「ミラクルズ」などのソロ作も挟んで前半のハイライトとなったのが『オデッセイ&オラクル』からのナンバーで、MCでそのことが伝えられるとどよめきのような歓声が上がる。会場は若いファンの割合が非常に高く、近年の『オラクル』に対する高評価を改めて思い知らされる。 ゾンビーズ、ブランストーンのソロ作などは上手く散りばめられたこのショウだが、後半のハイライトとなったのが02年来日時と同じアージェント時代のナンバー「ホールド・ユア・ヘッド・アップ」と「ゴッド・ゲイヴ・ロック&ロール・トゥ・ユー」で、アージェントが70年代はプログレ畑の住人だったことを改めて実感させられたファンも多かっただろう。そして最後を締めるのはガーシュウィンの「サマータイム」。この曲はゾンビーズとして初めてレコーディングされた“原点”といえるナンバーだが、その頃の初々しさがまだ失われていないことに胸が熱くなった。 満員御礼となった今回の来日公演だが、ゾンビーズはまた日本の地を踏むことを強く希望しているというから、またみんなで盛り上げようじゃないか! ゾンビーズよ再び!! |

|

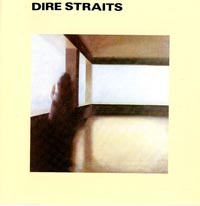

プールサイドを吹き抜ける「ダイアー・ストレイツ」のマーク・ノップ ラー・サウンズ・・・池野 徹

|

1970年代の後半頃、東京・目黒に迎賓館があった。今の庭園美術館である。その迎賓館には、楕円径の形をした瀟洒なマーブルプールがあった。グリーンの樹々に囲まれた会員制のプールだったが、変に騒がしくない、緑の中で優雅に水遊びが出来る夏のリゾート場所であっ た。ここには夏の思い出が詰まっている。妻と幼いワルガキの息子2人を連れて、週末に通っていた。会員達は、芸能、スポーツ、ファッション界の人達が、お忍びを含めて、ビーチ・チェアに身を沈めていたのが思い出される。そんな中で、自分はいつも、ラジカセを携えていた。自分で編集したテープを聞くのを楽しみにしていた。今でも耳に残っているフェバリット・ソングは、1978年に登場したダイアー・ストレイツ (Dire Straits)である。 1970年代の後半頃、東京・目黒に迎賓館があった。今の庭園美術館である。その迎賓館には、楕円径の形をした瀟洒なマーブルプールがあった。グリーンの樹々に囲まれた会員制のプールだったが、変に騒がしくない、緑の中で優雅に水遊びが出来る夏のリゾート場所であっ た。ここには夏の思い出が詰まっている。妻と幼いワルガキの息子2人を連れて、週末に通っていた。会員達は、芸能、スポーツ、ファッション界の人達が、お忍びを含めて、ビーチ・チェアに身を沈めていたのが思い出される。そんな中で、自分はいつも、ラジカセを携えていた。自分で編集したテープを聞くのを楽しみにしていた。今でも耳に残っているフェバリット・ソングは、1978年に登場したダイアー・ストレイツ (Dire Straits)である。ロンドン出身の4人組でリーダーのマーク・ノップラーのヴォーカル&ギター・サウンズのグループで、マークはすでに28歳と遅い登場と伝えられていたせいか、名前の「ダイアー・ストレイツ」とは、「恐怖の海峡」つまり「絶体絶命」の意味だそうである。その最初のアルバム、このジャケットは、さりげないカッコヨイ写真である。この中に、発売後1年も経って大ヒットした「悲しきサルタン」が入っていた。そして、アルバム第2弾は、バハマで録音された「コミュニケ」が引き続いて大ヒットとなる。マーク・ノップラーは、他のミュージッシャンにも影響を与え、ボブ・ディランや、ブライアン・フェリーのアルバムに起用される。  そのシンプルなストラトキャスターのギター・サウンドのピッキングや、澱みのないメロディーとあいまって、なによりも、マークの渋いクールなヴォーカルが良い。ライ・クーダーのかったるいリズムに似てるところもあるが民族的でないし、ロンドン出身のクールなサウンドである。マークの声質は、ボブ・ディランやブライアン・フェリーとオーバーラップする歌い方だ。当時のパンク的、AOR的な流れの中で、このかったるいロック・サウンドは、まさに心地良く聞こえたのである。 そのシンプルなストラトキャスターのギター・サウンドのピッキングや、澱みのないメロディーとあいまって、なによりも、マークの渋いクールなヴォーカルが良い。ライ・クーダーのかったるいリズムに似てるところもあるが民族的でないし、ロンドン出身のクールなサウンドである。マークの声質は、ボブ・ディランやブライアン・フェリーとオーバーラップする歌い方だ。当時のパンク的、AOR的な流れの中で、このかったるいロック・サウンドは、まさに心地良く聞こえたのである。ファースト・アルバムのトップの「Down to the waterline」「Water of love」と聞いた時まさに水に関係のあるサウンドから入っていたせいか、プールサイドで真夏の陽射しを浴びて、聞いていた自分には、太陽族時代を思い出させる、真夏の、水のサウンドとして、いまでも夏の匂いがリフレインされてくるのである。確かに、音楽はその時代の、その時の、その場所での、自分自身が視聴した痕跡が、時代を超えて甦って来るから魅力のあるものに違いない。今は、我が家の吹き抜けのベランダのビーチ・チェアの上で聞いている。「Six blade knife」なんかブルージイだなあ。 |

|

懐刻盤シリーズ ソニー・ミュージックダイレクト・・・今 拓海

|

||||

|

いまやアイドル歌謡というと松田聖子、中森明菜などが活躍していた1980年代という感が強いが、その前、70年代に活躍していた南沙織、山口百恵、キャンディーズ、太田裕美らのソニー所属のアイドルのシングル曲を中心に集めた≪懐刻盤シリーズ≫が出そろった。各社共通の「GOLDEN☆BEST」と違うのは、それぞれに芸能雑誌に付いていた歌本のテイストを組み合わせ、当時のシングルのジャケット写真の復刻と別テイクの未公開写真などを見ることができること。さらにキャンディーズ以外は当時の担当ディレクターによる曲解説やその背景を語るインタビューが掲載されていること。例えば太田裕美のボサノバ調にアレンジされた「恋愛遊戯」を原盤制作の渡辺プロ社長の渡辺普氏が「お洒落すぎる」と大反対したところ。しかし現場の担当者は「好きだからやりたい」と無理を通すが結果的にはさほど売れなかったなど・・・。レコード会社、芸能プロ、作詞・作曲者がいかに苦労をしてヒット曲を送り出していたのかよく分かる。

そういえば、あるテレビ局の音楽番組担当者から聞いた話なのだが、当時、モニターはテレビ画面に映らないように配置され、ほとんどのアイドルは自分の声すらも聴こえないまま、唄っていたそうだ。そのためにアイドルは歌が下手というイメージがついてしまった。しかし、このシリーズを聴くとアイドルがルックスとイメージ戦略だけで売っていたわけではないということがよく分かる。南沙織、山口百恵、キャンディーズ、太田裕美はみんな歌が上手い。スタジオ盤だから当たり前だろという気もするが、いっぽうで本当に歌が下手でしょうがないアイドルがいたのも事実だ。最後に訂正を。前号のレビューでキャンディーズを「田中好子さん追悼のため」と書いてしまったが、3月10日にすでにこのシリーズで発売が決定していたとのこと。そこにスーちゃんの死で予約が殺到し、一気に注目を受けたのだという。なお、河合その子、国生さゆりといったおにゃん子もこの「懐刻盤」シリーズに入っているが、すでに現役アイドル・ファンでなかった筆者が書く資格はないだろう。 |

|

JVCケンウッド・トワイライトイベント MPCJスペシャル VOL.22

≪北インド古典音楽〜シタールの幻想的な調べ≫片山健雄(シタール)LIVE! |

|

【シタールの演奏を至近距離で堪能できるという、またとない機会だった・・・町井 ハジメ】

インドの伝統的な楽器“シタール”は1960年代中頃、ビートルズやローリング・ストーンズの作品に使用されたことによりロック/ポップス・ファンに認知されるようになった。その独特の音色は“ラーガ・サウンド”と呼ばれ、当時のサイケデリック・ロック隆盛にも重要な役割を果たした。また、名手ラヴィ・シャンカールによる演奏はポップス・ファンのみならず、広く音楽ファンの間でお馴染みだろう。とは言え、シタールの演奏を生で体験したという方は、そう多くはないのではないだろうか? 6月29日のMPCJスペシャルでは、シタールの演奏を至近距離で堪能できるという、またとない機会が設けられた。 インドの伝統的な楽器“シタール”は1960年代中頃、ビートルズやローリング・ストーンズの作品に使用されたことによりロック/ポップス・ファンに認知されるようになった。その独特の音色は“ラーガ・サウンド”と呼ばれ、当時のサイケデリック・ロック隆盛にも重要な役割を果たした。また、名手ラヴィ・シャンカールによる演奏はポップス・ファンのみならず、広く音楽ファンの間でお馴染みだろう。とは言え、シタールの演奏を生で体験したという方は、そう多くはないのではないだろうか? 6月29日のMPCJスペシャルでは、シタールの演奏を至近距離で堪能できるという、またとない機会が設けられた。シタール奏者の片山健雄は、ローリング・ストーンズのブライアン・ジョーンズの影響によりシタールを始めたロック・ミュージシャン。シタールの演奏のキャリアは10年以上に及び、著名アーティストとの共演やサポートも多数経験。その実力は折り紙付きである。 この日の1曲目「ラーガ・デーシュ」は、雨期に演奏され、恵の雨を表現しているという曲。情緒溢れる静かな調べから、後半はテンポ・アップしていく。ミンドと呼ばれるチョーキング奏法が作り出すヴィブラートが、10数本の共鳴弦の響きと一体となり場内を包んだ。 ロック評論家でもあり、インド音楽の研究家としても知られる井上貴子とともにインド音楽についてのトーク・コーナーも設けられ、井上による“ジョージ・ハリスンとシタールの関係”についての持論や、片山が指摘した“ブライアン・ジョーンズのシタールの持ち方(専門的に見ると非常に違和感のある抱え方とのこと)”についての話題が、私も含めてロック・ファンには興味深かったのではないかと思う。最後は井上もヴォーカルで参加して、ローリング・ストーンズの「黒くぬれ!」をシタールのみでの演奏にアレンジした「ラーガ・ペイント・イット・ブラック」を披露。伸びやかな歌声と幻想的なシタールの音色が、東京の夏の夜に響きわたった。 【エルムンド的気分にひたった一夜・・・藤村 貴彦】  インドのどの街を歩いてみても、人と動物がひしめきあい、その姿に旅人は圧倒されるだろう。まさにカオス的様相と呼ぶにふさわしい。灼熱の大地インド。インドの音楽もまた熱い。インド音楽を聴く機会は少ないが、今回はシタール奏者、片山健雄を迎えての公演。片山はインド音楽の表現力とロック・ミュージックのダイナミズムを兼ね備えた演奏をすることで定評のあるシタール奏者との事。初めて片山を聴いたが、全体としては技術が大変高度で、素晴らしい指の力と運動とをもっている。最初弾いた「ラーガ・デーシュ」は、静かな叙情的旋律が哀感を込めてほの暗く歌われ恵みの雨を巧みに表現していた。だんだんテンポが速くなり、複雑な拍子に移行していく楽想のダイナミックな個所では、内側から突き上げられてくるような激しい気分が盛り上げられ、なかなか聴きごたえのある演奏であった。 インドのどの街を歩いてみても、人と動物がひしめきあい、その姿に旅人は圧倒されるだろう。まさにカオス的様相と呼ぶにふさわしい。灼熱の大地インド。インドの音楽もまた熱い。インド音楽を聴く機会は少ないが、今回はシタール奏者、片山健雄を迎えての公演。片山はインド音楽の表現力とロック・ミュージックのダイナミズムを兼ね備えた演奏をすることで定評のあるシタール奏者との事。初めて片山を聴いたが、全体としては技術が大変高度で、素晴らしい指の力と運動とをもっている。最初弾いた「ラーガ・デーシュ」は、静かな叙情的旋律が哀感を込めてほの暗く歌われ恵みの雨を巧みに表現していた。だんだんテンポが速くなり、複雑な拍子に移行していく楽想のダイナミックな個所では、内側から突き上げられてくるような激しい気分が盛り上げられ、なかなか聴きごたえのある演奏であった。アジアの音楽に造詣の深い音楽評論家・井上貴子と片山健雄のトークはインド音楽を知る上で興味深く、初心者にとってもわかりやすい。インド音楽界の現状等は、時間に余裕があれば、もう少し詳しくきいてみたかった。 井上の声と片山のシタールで「ラーガ・ペイント・イット・ブラック」を演奏したが、井上は良く響く声で的確に音楽を進めていき、そこに片山のシタールが陰影深くからんでいく。ゆとりをもって語りかけていく両者の表現も見事。 インド音楽は現代音楽に多大な影響を与えた。エローラやアジャンタの石窟を訪れた芥川也寸志や松村禎三はそのスケールの大きさに感動し、アジア的な発想で交響曲を作曲する事になる。インドの歴史、文学、音楽は深い。インド音楽に触れエルムンド的気分にひたった一夜であった。  写真:轟 美津子 =MPCJ会員からの声=(アイウエオ順) シタール奏者片山建雄の演奏とインド音楽研究家井上貴子の説明により、シタールの楽器としての可能性とインド音楽の懐の深さを再確認させてくれる内容の濃いものであった。(上田 和秀) 生のシタールの演奏はラヴィ・シャンカール以来、初めて。北部インドの古典音楽ということだったが、片山健雄さんの演奏はロックと連動していて、幽玄を思わせるシタールのイメージも、よりリアルなものに感じられた。井上貴子さんのお話はロックとの接点にしぼられていたが、もっとインドの音楽や今日の社会などについても聞きたかった。井上さんの歌は本格的に修行されただけに、素晴らしいパワーと表現力に圧倒された。(鈴木 道子) |

|

JVCケンウッド・トワイライトイベント MPCJスペシャル Vol.23

「皆の知らないオーケストラの表裏 東京交響楽団・楽団長・大野順二」・・・青澤 唯夫 |

JVCケンウッドスクエア丸の内でのミュージック・ペンクラブ主催によるMPCJスペシャル第23回は、7月7日(木)19時から開催された。満員の盛況で、ゲストは東京交響楽団の専務理事・楽団長の大野順二さん。質問役はMPCJ会員の音楽評論家・廣兼正明。 JVCケンウッドスクエア丸の内でのミュージック・ペンクラブ主催によるMPCJスペシャル第23回は、7月7日(木)19時から開催された。満員の盛況で、ゲストは東京交響楽団の専務理事・楽団長の大野順二さん。質問役はMPCJ会員の音楽評論家・廣兼正明。かなりの音楽通でも知らない、オーケストラの運営費用から客演指揮者やソリストの選び方、プログラムの決め方、ギャラの問題、良い指揮者と悪い指揮者はどこがちがうのか、といった興味深い話題、音楽監督ユベール・スダーンをめぐる秘話めいた話まで、指揮者の顔写真、練習風景の映像や演奏のライヴをバックに率直に語り明かされた。長年ヴィオラ奏者として活躍し、パーソナル・マネージャーを経て楽団長に選ばれた実力者ならではの実体験に裏打ちされた話だけに、説得力があった。大野さんの快活で魅力的な人柄が反映して、質問コーナーも大人気。続編を期待する声が上がった。海外公演も多い名門オーケストラだし、ネタはまだまだ尽きそうもない。 東京交響楽団の近年の充実ぶりは、MPCJ音楽賞を再度にわたって受賞したことでも明らかだが、演奏能力の向上とは裏腹に国内外の経済的な苦境がのしかかっている。3月11日の東日本大震災ではホームグラウンドであるミューザ川崎シンフォニーホールが破壊されてしまった。大型ディスプレイに映し出された現場写真をみてショックを受けた来場者も多かったようだ。そうした逆境を跳ね返して、これからも音楽のもつ素晴らしい力を堪能させてほしいものである。音楽ファンもみんなで応援しようではないか。  *写真:轟 美津子 =MPCJ会員からの声=(アイウエオ順) オーケストラ秘密トークをたっぷり味あわせてもらいました。東京交響楽団の元ヴィオラ奏者で現在は楽団長を務めていらっしゃる大野順二さんならではの実に楽しいスペシャルなお話し。東京交響楽団のコンサートに行くのがますますワクワク!大野さん&廣兼正明さんの絶妙なコンビネーションのトーク・セッションに拍手。(越谷 政義) オーケストラの運営・経営に関する本は少ない。オーケストラを聴く人にとって気になる問題である。東京交響楽団の楽団長大野順二氏がこれらの事柄をわかりやすく説明し、聴き手もオーケストラをより身近に感じた事だと思う。本会員の廣兼正明氏の質問も巧みで自然と本質に迫ってゆき、流れが良かった。オーケストラとは何か?ある楽団長に質問した事のある私だが、「金食いマシーン」だという答えが返ってきた。改めてその事を実感したのであった。(藤村 貴彦) 廣兼氏のリードで興味深いトークショーになった。大野氏の率直な話には、聴衆との距離を縮める力がある。ショールームという空間が雰囲気をさらに高めたのだろう。会場にはわが国特有の舶来信仰とは無縁の、素直に日本の音楽家に向き合う姿勢が如実。大野氏にはさらにご出演願いたいし、もっと多くのオーケストラから話をうかがうことができれば、クラシック音楽の裾野が少しでも広がるのではないだろうか。(宮澤 昭男) |

|

追悼 中村とうよう氏死去・・・岩浪 洋三

|

|

本会の創立時から関わり、会の発展に盡力されたポピュラー音楽の評論家、中村とうよう氏が7月21日に亡くなった。ロック、フォーク、ブルースに関する評論活動を行ったほか、1969年には雑誌「ニュー・ミュージック・マガジン」を創刊した。なお、この雑誌の創刊と同時に本会は退会された。著作も沢山あるが、最近は世界の民族楽器やSPレコードなど数万点に及ぶ個人コレクションを武蔵野美術大学に寄贈され、9月24日まで、同大美術館第一展示室(正面エントランス左側)で展示中である。

http://mauml.musabi.ac.jp/museum/archives/205 中村氏は1932年の京都府生れで、享年79。彼はナット・キング・コールやペギー・リーなど往年のポピュラー音楽が好きで、近年は戦後駐留軍兵士として来日していた音楽家たちジョニー・ワトソンのカンパイ・キングスなどのSPを集めていた。 (岩浪 洋三) |