|

ボブ・ディラン日本公演の感動はこの先何年も続く!・・・菅野ヘッケル

|

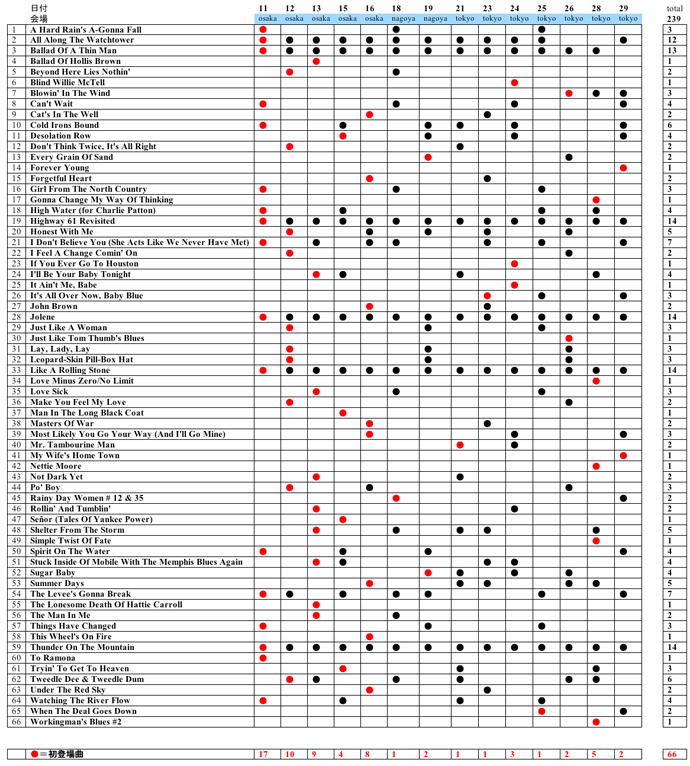

ボブ・ディランが2001年以来、9年ぶりに来日した。しかも今回の来日公演は小さな会場だけを回るライヴ・ハウス・ツアーだった。ZEPP大阪(2200人収容)で3月11、12、13、15、16日の5回。ZEPP名古屋(1800人収容)で18、19日の2回。ZEPP東京(2700人収容)で21、23、24、25、26、28、29日の7回、計14公演を日本で行ったディランは、3月31日の韓国ソウル公演で2010年ネヴァーエンディング・ツアーの第1期を終了した。 ボブ・ディランが2001年以来、9年ぶりに来日した。しかも今回の来日公演は小さな会場だけを回るライヴ・ハウス・ツアーだった。ZEPP大阪(2200人収容)で3月11、12、13、15、16日の5回。ZEPP名古屋(1800人収容)で18、19日の2回。ZEPP東京(2700人収容)で21、23、24、25、26、28、29日の7回、計14公演を日本で行ったディランは、3月31日の韓国ソウル公演で2010年ネヴァーエンディング・ツアーの第1期を終了した。当初発表されたスケジュールでは、日本公演の後、4月2日台北、4日北京、6日上海、8日香港、10日頃ソウルの日程が組まれていたが、実際にはソウルのコンサートだけが前倒しで実現した。香港のサンデー・モーニング・ポスト紙は、2年前にビョークが上海公演で「チベット!」と連呼して以来、中国文化庁は外国人アーティストのコンサートにかなり過敏になっていて、ディランの北京公演と上海公演の許可を出さなかったと伝えている。別の情報によると、ディランの中国公演の権利を持つ台湾のプロモーターが、北京と上海の公演を法外な値段で売ろうとしたために実現しなかったという。はたしてディランが中国本土でコンサートを行える日はいつになるのだろうか。 ディランは1回のステージで17曲、日本と韓国を含めた15回のコンサートでのべ257曲、異なる歌にかぎると66曲を歌った。つまり、毎日セットリストが大きく変わる。さらに同じ曲でも、日によって歌い方が変る。これがディランのライヴの大きな魅力だ。 ぼくは過去のディランの来日公演はすべて見てきたし、毎年、アメリカにも見に行くようにしている。昨年のアメリカ・ツアーは、11月にボストンとニューヨークで6公演を見たが、今回の日本公演もそれらとほぼ同じ形でおこなわれた。したがってぼくには内容面での新鮮さはあまりなかったが、9年ぶりの日本、しかもライヴ・ハウス&スタンディングということで、大きな感動と興奮を覚えた。ディラン自身の調子も、昨年より良かったと思う。ギターにチャーリー・セクストンが戻ってから演奏を重ねたことで、バンドのまとまりもよくなった。ディランが1988年にスタートさせたネヴァーエンディング・ツアーを20年近く毎年見てきたが、そのなかでも今回の日本公演は上位にランクされる出来だった。 今回の日本公演の感動はこの先何年も続く。でも9年は待てない。できる限り早い時期に、戻って来てほしいと願っている。その時は、中国を含むアジア・ツアーが実現すると信じている。 メンバーは・・・ *BOB DYLAN, *TONY GARNIER (bass), *DON HERRON (steel guitar / mandolin / violin / trumpet), *STUART KIMBALL (guitar), *GEORGE RECILE (drums / percussion), *CHARLIE SEXTON (guitar) ●3月11日 ZEPP OSAKA ボブは上下黒の衣装、パンツのサイドに赤色のストライプ。黒のスペイン帽子。ピンクのシャツ。 1. Watching The River Flow ボブ:キーボード。注目の2010年の幕開きは、09年秋のツアーでもオープニングでよく歌われた「河の流れを見つめて」。 2. Girl From The North Country ボブ:ギター。トニー:ウッドベース。ステージを包むように設置された黒幕に美しい雪模様のように照明が当てられた。ボブとチャーリーがツイン・リードで絡み合う。 3. Things Have Changed ボブ:ギター。ドニー:ペダルスティール。スチュ:アコースティックギター。ボブのリードギターが冴える。 4. To Ramona ボブ:キーボード。ドニー:マンドリン。トニー:ウッドベース。ボブが艶やかなヴォーカルを聴かせる。 5. High Water (For Charlie Patton) ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:バンジョー。ボブは両手を広げ、セクシーなポーズを決める。エンディング近くでハーモニカを演奏。 6. Spirit On The Water ボブ:キーボード&ハーモニカ。ドニー:ペダルスティール。トニー:ウッドベース。「ピークが過ぎたと思っているのかい?」と歌う最後の部分では、日本の観客も「ノー!」と反応した。 7. The Levee's Gonna Break ボブ:キーボード。ドニー:マンドリン。トニー:ウッドベース。照明が効果をあげる。 8. I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met) ボブ:ステージ中央、ハンドマイク。ドニー:ペダルスティール。鍵盤のような縦縞の模様の照明がバックの黒幕にあてられる。 9. Cold Irons Bound ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ペダルスティール。両手を広げ、決めのポーズを何度もとる。 10. A Hard Rain's A-Gonna Fall ボブ:キーボード。トニー:ウッドベース。ドニー:マンドリン。スチュ:アコースティックギター。スタッカートのリズムで美しいメロディを刻む。最後にボブは「どうだった」と問いただすかのような仕草を見せる。 11. Highway 61 Revisited ボブ:キーボード。ドニー:ペダルスティール。こんがらがった輪っかのような照明が当てられ、ボブは上半身を上下に揺するノリノリ・ダンスを披露。ステージ上でミュージシャンたちがエネルギーをぶつけ合う。ジャム・バンドの極みを観た。 12. Can't Wait ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:。マンドリン。バックの黒幕に映し出されたシルエットが幻想的でドラマチックなムードを高める。 13. Thunder On The Mountain ボブ:キーボード。ドニー:ペダルスティール。スチュ:アコースティックギター。この夜初めてステージ全体に明るい照明が当てられた。ボブのリード・オルガンに呼応するようにチャーリーのギターが絡み合う。 14. Ballad Of A Thin Man ボブ:ステージ中央、ハンドマイク&ハーモニカ。黒幕にシルエットが映し出され、ボブは腰を深くかがめて得意ポーズを何度も決める。 メインセットが終わり、10分後にアンコールセットが始まる。バックに大きなアイロゴの幕が飾られる。 15. Like A Rolling Stone ボブ:キーボード。ドニー:ペダルスティール。コーラス部分で、客席にスポットライトが当てられる。 16. Jolene ボブ:キーボード&ハーモニカ。トニー:ウッドベース。リード・キーボードといわんばかりに、ボブがみんなを引っ張る。 (メンバー紹介) この夜、歌以外でボブが声を発したのは、このときだけ。 17. All Along The Watchtower ボブ:キーボード。スチュ:リードギター。ボブが5人のミュージシャンをぐいぐいと引っぱり、エネルギーのほとばしる自由な絡み合いがステージで展開。究極のジャム・バンドの演奏をバックに、自由に歌うボブは、まさにことばの魔術師のようだ。 場内の明かりがついても、アンコールを求める拍手と歓声は静まらなかったが、ボ ブは戻ってこなかった。 ●3月12日 同 ボブは上下黒の衣装、パンツのサイドに白のストライプ。黒のスペイン帽子。グリーンのシャツ。バンドはグレーの上下。 1. Leopard-Skin Pill-Box Hat ボブ:キーボード大阪2日目のオープニングが変わったことで、今夜は大幅なセットリストの変化の予感。 2. Lay, Lady, Lay ボブ:ステージ中央、ハーモニカ(1小節ごとに歌とハーモニカを交互にくりかえす)。初日と同様、ステージを包むように設置された黒幕に美しい雪模様のように照明が当てられた。セットリスが変わっても、ライティング までは変更できない。 3. Beyond Here Lies Nothin' ボブ:キーボード、ドニー:トランペット。昨年秋よりもトランペットがより強調される。 4. Don't Think Twice, It's All Right ボブ:ステージ中央、ギター。トニー:ウッドベース。ボブはデューセンバーグではなく、サンバーストのストラトでチョーキングを多様するリードギターを演奏。 5. The Levee's Gonna Break ボブ:キーボード、トニー:ウッドベース、ドニー:マンドリン。5曲目にして、初めて初日のセットリストと重なる。 6. Just Like A Woman ボブ:キーボード、曲の終わりはステージ中央に移動、ハーモニカ。最後にハーモニカを投げた。 7. Tweedle Dee & Tweedle Dum ボブ:キーボード、曲の終わりはステージ中央に移動、ハンドマイク&ハーモニカ。 8. Make You Feel My Love ボブ:キーボード、ハーモニカ。ハーモニカのイントロ、途中はリード・ハーモニカと言えるほど、今夜はハーモニカ・ナイト。 9. Honest With Me ボブ:キーボード。パワフルなヘヴィー・ブルースの仕上がり。 10. Po' Boy ボブ:キーボード&ハーモニカ、トニー:ウッドベース(弓で演奏)。 11. Highway 61 Revisited ボブ:キーボード。ジャム・バンドのパワーを発散。 12. I Feel A Change Comin' On ボブ:キーボード。初日のメインセットでは『トゥゲザー・スルー・ライフ』から1曲も歌わなかったのに、今夜ははやくも2曲目だ。 13. Thunder On The Mountain ボブ:キーボード。 14. Ballad Of A Thin Man ボブ:ステージ中央、 ハーモニカ。 メインセットが終わり、10分後にアンコールセットが始まる。バックに大きなアイロゴの幕が飾られる。 15. Like A Rolling Stone ボブ:キーボード。ドニー:ペダルスティール。観客は初日以上にもりあがる。コーラス部分で、客席にスポットライトが当てられる。 16. Jolene ボブ:キーボード&ハーモニカ。トニー:ウッドベース。 (メンバー紹介) この夜、歌以外でボブが声を発したのは、このときだけ 17. All Along The Watchtower ボブ:キーボード。スチュ:リードギター。 ●3月13日 同 ボブは上下黒の衣装、パンツのサイドに白色のストライプ。 黒のスペイン帽子。黒地に白の水玉模様のスカーフ襟シャツ。 1. Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again ボブ:キーボード。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ペダルスティール。3夜連続でオープニング曲が違う。こんなアーティストはほかにいない。今夜もセットリストの大幅変更が期待できる。 2. The Man In Me ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:トランペット。予想していた雪模様の照明は使われなかった。 3. I'll Be Your Baby Tonight ボブ:ステージ中央、ストラトキャスター。スチュ:アコースティック・ギター。ドニー:ペダルスティール。昨夜と同様、デューセンバーグではなく、ストラトでリードを演奏 4. Love Sick ボブ:キーボード。ドニー:マンドリン。 5. Rollin' And Tumblin' ボブ:キーボード。ドニー:マンドリン。チャーリー:ボトルネック。 6. The Lonesome Death Of Hattie Carroll ボブ:キーボード&ハーモニカ。ドニー:マンドリン。ボブがヴォーカルで伸びのある艶やかな低音を聴かせる。 7. Tweedle Dee & Tweedle Dum ボブ:キーボード。スチュとチャーリーが掛け合いでリードをとる 8. I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met) ボブ:キーボード&ハーモニカ。ドニー:ラップトップ。スチュ:リード。 9. Ballad Of Hollis Brown ボブ:ステージ中央ハンドマイク、ハーモニカ。ドニー:バンジョー。トニー:ウッドベース(弓)。薄暗いステージ、バックに映し出されるシルエット。サウス・ダコタの亡霊がうろついているような幻想的なムードに包まれる。 10.Shelter From The Storm ボブ:キーボード。トニー:ウッドベース。ドニー:ペダルスティール。めずらしくジョージがきざむドラムだけを残し、チャーリー、スチュ、ドニーと順にソロをとるという新アレンジだ。この歌が登場するのは約2年ぶり。 11.Highway 61 Revisited ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。ボブのオルガン・リフに呼応してチャーリーがギター・リフを演奏。ノリノリのジャム・バンド。 12.Not Dark Yet ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ラップトップ。スチュ:アコースティック・ギター。雪模様の照明がここで使われた。今夜のハイライトの1曲。 13.Thunder On The Mountain ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。スチュ:アコースティックギター。 14.Ballad Of A Thin Man (Bob on center stage on harp) ボブ:ステージ中央、ハンドマイク&ハーモニカ。ドニー:ラップトップ。ボブはを広げ、得意ポーズをきめる。 メインセットが終わり、10分後にアンコールセットが始まる。バックに大きなアイロゴの幕が飾られる。 15. Like A Rolling Stone ボブ:キーボード。ドニー:ペダルスティール。コーラス部分で、客席にスポットライトが当てられる。 16. Jolene ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。トニー:ウッドベース。 (メンバー紹介) この夜、歌以外でボブが声を発したのは、このときだけ。 17. All Along The Watchtower ボブ:キーボード。スチュ:リードギター。今夜は、連日聴かせてくれた階段を昇降するようなメロディーが登場しなかった。 ●3月15日 同 ボブは上下黒の衣装、パンツのサイドにラインストーンの輝くストライプ。グレーのスペイン帽子。ブルーのラメ入りシャツ。バンドはグレーの上下。チャーリーだけ黒。 1. Watching The River Flow ボブ:キーボード。3日サイクルのローテーションなのだろうか、あるいは会場の横を流れる咲州キャナルに刺激されたのだろうか、4日目は初日と同じ曲で始まった。 2. Senor (Tales Of Yankee Power) ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ラップトップ。黒幕に美しい雪模様のように照明が当てられ、2010年初登場の「セニョール」。「リンカーンカウンティロードでもハルマゲドンに向かうのでもいい、どこまでもボブについていくよ」と、心の中で叫びたくなるほどの感動を覚える。早くも今夜のハイライトの1曲だ。ボブは両手を広げ、セクシーなポーズを決める。 3. I'll Be Your Baby Tonight ボブ:ステージ中央、ストラトキャスター。スチュ:アコースティック・ギター。ドニー:ペダルスティール。デューセンバーグではなく、今夜もストラトでリードを演奏。ドニーのペダルスティールが13日よりも強調され、ボブのギターにチャーリーも加わって3人が展開するジャム演奏に興奮させられる。 4. High Water (For Charlie Patton) ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:バンジョー。 5. The Levee's Gonna Break ボブ:キーボード。ドニー:マンドリン。トニー:ウッドベース。今年、早くも3度目の登場。 6. Tryin' To Get To Heaven ボブ:キーボード。ドニー:ペダルスティール。薄暗い照明のなかで、2010年初登場の「トライン・トゥ・ゲット・トゥ・ヘヴン」が歌われる。「天国への扉が閉じられる前に、たどりつきたい」という願いが心に突き刺さるほどの好演。 7. Cold Irons Bound ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ラップトップ。 8. Desolation Row ボブ:キーボード。ドニー:マンドリン。トニー:ウッドベース(弓)。スチュ:アコースティック・ギター。ボブの物語を伝えるパワーに圧倒される。廃墟の街から送られてきた手紙。そこにはシンデレラ、ロビンフッドに扮したアインシュタイン、カサノバが登場する。さまざまな奇妙な光景が、まるで現実のように浮かび上がる。 9. Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again ボブ:キーボード&ハーモニカ。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ペダルスティール。3日目の1曲目がここで登場。前曲の不思議な世界がそのまま続いているような世界が広がる。ボブは、1小節、あるいは1単語ごとにヴォーカルとハーモニカを交互にくりかえす。 10. Man In The Long Black Coat ボブ:ステージ中央、ストラト。ドニー:ラップトップ。ビートを効かせ、スピードを速めたヴァージョン。薄暗い照明の中で不気味な雰囲気が生まれる。今夜のハイライトの1曲。 11. Highway 61 Revisited ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。こんがらがった輪っかのような照明が当てられ、ボブは上半身を上下に揺するノリノリ・ダンスを披露。客席の後方から「ハード・ロックや」と驚く声が聞こえてきた。確かにジャム・バンドのような激しい演奏が繰り広げられる。 12. Spirit On The Water ボブ:キーボード&ハーモニカ。ドニー:ペダルスティール。トニー:ウッドベース。ジョージ:ブラシ。初日は「ピークが過ぎたと思っているのかい?」と歌う最後の部分で観客「ノー!」と反応したが、今夜は残念ながら僕には聞こえなかった。 13. Thunder On The Mountain ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。スチュ:アコースティック・ギター。ステージ全体が明るい照明に照らされ、ボブのリード・オルガンに呼応するようにチャーリーのギターが絡み合う。 14. Ballad Of A Thin Man ボブ:ステージ中央、ハンドマイク&ハーモニカ。黒幕にシルエットが映し出され、ボブは腰を深くかがめて得意ポーズを何度も決める。気が早すぎるかもしれないが、この曲は2010年ツアーのハイライトの1曲になるだろう。 ニュー・アルバム『トゥゲザー・スルー・ライフ』の収録曲は1曲も歌わなかった。メインセットが終わると、バックに大きなアイロゴの幕が飾られ、10分後にアンコールセットが始まる。 15. Like A Rolling Stone ボブ:キーボード。ドニー:ペダルスティール。コーラス部分で、客席にスポットライトが当てられる。 16. Jolene ボブ:キーボード&ハーモニカ。トニー:ウッドベース。リード・キーボードといわんばかりに、ボブがみんなを引っ張る。 (メンバー紹介) この夜、歌以外でボブが声を発したのは、このときだけ。メンバー紹介の途中で、客席からボブにギターが贈られる。後で聞くと、とあるギター工房の人が、ボブのために作ったギターだという。ボブはうれしそうな表情で受け取った。 17. All Along The Watchtower ボブ:キーボード。スチュ:リードギター。ボブが5人のミュージシャンをぐいぐいと引っぱり、エネルギーのほとばしる自由な絡み合いがステージで展開。ニール・ヤングの「ライク・ア・ハリケーン」を連想するリフも演奏される。今夜は、階段を昇降するようなヴォーカルはなかった。 ●3月16日 同 ボブは上下黒の衣装、パンツのサイドに赤のストライプ。黒のスペイン帽子。赤いシャツ。バンドはグレーの上下。チャーリーだけ黒。 1. Cats In The Well ボブ:キーボード。ドニー:ヴァイオリン。前日、3日サイクルのローテーションなのだろうかと書いたのは、間違いだった。5回のショーを終えた時点でオープニング曲だけでも4つの違った曲の登場。この曲でヴァイオリンが初めて演奏された。 2. This Wheel's On Fire ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ペダルスティール。ボブは両手を広げるポーズを何度もとる。ハーモニカの演奏に圧倒される。今夜は、ハーモニカ・ナイトの予感。 3. Summer Days ボブ:キーボード。トニー:ウッドベース。ドニー:ペダルスティール。トニーがウッドベースをぐるりと回す乗りのポーズを見せるまでにはいたらなかったが、曲の後半は興奮のジャム大会。 4. I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met) ボブ:ステージ中央、ハンドマイク。ドニー:ペダルスティール。11日、13日に続いて3度目の登場。 5. Forgetful Heart ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ヴァイオリン。トニー:ウッドベース(弓)。ジョージ:ボンゴ。「ドアは永遠に閉じられたままなのか、そもそもドアがあるとしたなら」暗すぎると思うほどの薄暗いステージ、物悲しさが倍増される。今夜のハイライト。 6. Most Likely You Go Your Way (And I'll Go Mine) ボブ:キーボード。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ラップトップ。鍵盤を連想させる照明がここで使われる。 7. John Brown ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。スチュ:アコースティックギター。ドニー:バンジョー。トニー:ウッドベース。ジョージ :ブラシ。ボブのハーモニカに圧倒される。たしかに今夜はハーモニカ・ナイトだ。 8. Under The Red Sky ボブ:キーボード。ドニー:ペダルスティール。スチュとチャーリーがツイン・リードを披露。 9. Honest With Me ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。張りつめたジャムを展開。 10. Masters Of War ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。スチュ:アコースティック・ギター。トニー:ウッドベース。ボブがオルガンで昇降メロディーを弾きながら説得力あふれるヴォーカルを聴かせる。50年近く経ってもメッセージは色褪せない。改めて歌の持つパワーに感動させられる。 11. Highway 61 Revisited ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。ボブのオルガンがミュージシャンをあおるように鳴り響き、自由奔放なジャムがくりひろげられる。 12. Po' Boy ボブ:キーボード&ハーモニカ。ドニー:ペダルスティール。スチュ:アコースティックギター。トニー:ウッドベース。雪模様の照明が登場。 13. Thunder On The Mountain ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。 スチュ:アコースティック・ギター。明るい照明に照らされ、今夜もノリノリのジャムが繰り広げられる。 14. Ballad Of A Thin Man ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ラップトップ。ボブはブリッジでみごとなハーモニカを演奏、後半はハンドマイクで歌う。黒幕にシルエットが映し出され、ボブは腰を深くかがめて得意ポーズを何度も決める。間違いなく2010年ツアーのハイライトだ。 メインセットが終わり、10分後にアンコールセットが始まる。バックに大きなアイロゴの幕が飾られる。 15. Like A Rolling Stone ボブ:キーボード。ドニー:ペダルスティール。コーラス部分で、客席にスポットライトが当てられる。 16. Jolene ボブ:キーボード&ハーモニカ。トニー:ウッドベース。リード・キーボードといわんばかりに、ボブがみんなを引っ張る。 (メンバー紹介) この夜、歌以外でボブが声を発したのは、このときだけ。 17. All Along The Watchtower ボブが5人のミュージシャンをぐいぐいと引っぱり、エネルギーのほとばしる自由な絡み合いがステージで展開。今夜も階段を昇降するようなヴォーカルはなかった。 大阪5日間で48曲のナンバーを披露。こうして大阪のミラクル5日間は終わった。 ●3月18日 ZEPP NAGOYA ボブは上下黒の衣装、パンツのサイドに白色の太い2本のストライプ。黒のスペイン帽子。紫色のシャツ。バンドは黒のラメ入りスーツ。 1. Rainy Day Women #12 & 35 ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。小雨が降る夜にふさわしい初登場のオープニング曲。みんなぶっ飛んだにちがいない。 2. The Man In Me ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:トランペット。大阪3日目よりも派手に両手を広げるジェスチャーをり返す。エンディングに向うハーモニカが感動的。 3. Beyond Here Lies Nothin' ボブ:キーボード、ドニー:トランペット。大阪2日目よりもトランペットが効果的に響く。 4. A Hard Rain's A-Gonna Fall ボブ:キーボード。トニー:ウッドベース。ドニー:マンドリン。スチュ:アコースティック・ギター。大阪初日のようなスタッカートで刻む歌い方ではなく、昇降メロディーもない、かなり自然な仕上がり。 5. The Levee's Gonna Break ボブ:キーボード。ドニー:マンドリン。トニー:ウッドベース。早くも4度目の登場。ボブは右手でキーボードを弾きながら、時折左手で客席を指差す動作を繰り返す。ボブのキーボードがリードをとり、奔放なジャムを展開。 6. Girl From The North Country ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ペダルスティール。トニー:ウッドベース(弓)。ジョージ:ブラシ。大阪初日はボブがギターを弾いたが、今夜はヴォーカルとハーモニカに専念。雪模様の照明の下、ワン・フレーズごとにハーモニカをはさみこむ。 7. Tweedle Dee & Tweedle Dum ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ペダルスティール。大阪ではキーボードを弾きながら歌っていが、今夜は最初からステージ中央で歌う。みだれスポットライトが初登場。 8. Can't Wait ボブ:キーボード、ハーモニカ。ドニー:マンドリン。大阪初日とちがってボブは前半をキーボードを弾きなが歌い、後半はステージ中央に移動。鍵盤模様の照明がここで使われる。 9. I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met) ボブ:キーボード&ハーモニカ。ドニー:ラップトップ。スチュ:リード。 10. Love Sick ボブ:キーボード。ドニー:マンドリン。 11. Highway 61 Revisited ボブ:キーボード&ハーモニカ。ドニー:ラップトップ。これまでと違って今夜はハーモニカのイントロで始める。こんがらがった輪のような照明に新たに濃淡の揺れも加わる。 12. Shelter From The Storm ボブ:キーボード。トニー:ウッドベース(弓)。ドニー:ペダルスティール。ボブのキーボードとジョージがきざむドラムだけを残し、チャーリー、スチュ、ドニーと順にソロをとる新アレンジ。 13. Thunder On The Mountain ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。スチュ:アコースティックギター。ボブが腰をくねらせるダンスを披露。 14. Ballad Of A Thin Man ボブ:ステージ中央、ハンドマイク&ハーモニカ。ドニー:ラップトップ。黒幕にシルエットが映し出され、ボブは腰を深くかがめて得意ポーズを何度も決める。メインセットの最後に、めずらしく客席に向かっておじぎをして去って行った。 メインセットが終わり、10分後にアンコールセットが始まる。 バックに大きなアイロゴの幕が飾られる。 15. Like A Rolling Stone ボブ:キーボード。ドニー:ペダルスティール。コーラス部分で、客席にスポットライトが当てられる。 16. Jolene ボブ:キーボード&ハーモニカ。トニー:ウッドベース。ボブがミュージシャンをあおるようにキーボードを演奏。 (メンバー紹介) この夜、歌以外でボブが声を発したのは、このときだけ。 17. All Along The Watchtower ボブ:キーボード。スチュ:リードギター 名古屋初日は、初登場曲こそ1曲だけだったものの、1800人の小さな会場ということもあり、甲乙つけがたい盛り上がりをみせた。 3月19日 同 ボブは上下黒の衣装、パンツのサイドに白色のストライプ。黒のスペイン帽子。緑色のシャツ。バンドはグレーのスーツ。 1. Leopard-Skin Pill-Box Hat ボブ:キーボード。オープニングは大阪2日目と同じだったが、照明が変わった。ばらばらに向いていたスポットライトが一瞬でステージに集められ、観客の意識も音楽に吸い込まれる。 2. Lay, Lady, Lay ボブ:ステージ中央、ストラトキャスター。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ペダルスティール。2曲目も大阪2日目と同じだったが、今夜はギターを弾きながら歌った。ハーモニカの演奏も、雪模様の照明もない。 3. Things Have Changed ボブ:キーボード。ドニー:ペダルスティール。スチュ:アコースティックギター。大阪初日はギターを弾きながら歌った曲だが、今夜はキーボードで歌った。ほんとに変わった人だ。ドローン効果のようにコードを奏でるキーボードに変わったことで、手の動きがリズムから解放されて、より歌い方が自由になったように聴こえた。最後のオルガン、ギター、ペダルスティールによるトリプル・リードに興奮。 4. Just Like A Woman ボブ:キーボード。ドニー:ペダルスティール。スチュ:アコースティックギター。大阪2日目は最後にステージ中央に移動しハーモニカを演奏したが、今夜はキーボードに専念。客は大声でコーラス部分を歌うが、ボブの歌い方とあう訳もない。それでも、互いに楽しむかのようにチャレンジし続けた。 5. The Levee's Gonna Break ボブ:キーボード、トニー:ウッドベース、ドニー:マンドリン。5曲目にして、初めて昨夜のセットリストと重なる。 6. Every Grain Of Sand ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。スチュ:アコースティックギター。2010年初登場曲。今夜ハーモニカが登場したのも初めて。このツアーから観せ始めているヴォーカルとハーモニカを交互に入れる器用な歌い方も披露。薄暗い照明の下で、間奏で感動的なハーモニカを聴かせた。 7. Cold Irons Bound ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ラップトップ。ストップ&スタートを効果的に組み込み、熱のこもったハーモニカ演奏を披露。ジョージのパワフルなドラミングに圧倒される。 8. Sugar Baby ボブ:キーボード、トニー:ウッドベース、ドニー:ペダルスティール。スチュ:アコースティックギター。ジョージ:ブラシ。2010年初登場曲。ボブの優しい歌い方に感動。最後はトニーが弓でベースを演奏して締めくくる。 9. Honest With Me ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。スチュがリード・ギターをとるパワフルなヘヴィー・ブルース。 この曲で鍵盤(竹林)のような照明が使われる。 10. Desolation Row ボブ:キーボード&ハーモニカ。ドニー:マンドリン。トニー:ウッドベース(弓)。 スチュ:アコースティック・ギター。ジョージ:ボンゴ。15日の大阪同様、ボブの物語を伝えるパワーに圧倒される。オルガン、マンドリン、ハーモニカが印象に残る熱演を繰り広げる。 11. Highway 61 Revisited ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。信頼できるドラム&ベースのリズムセクションに支えられた ジャム演奏が繰り広げられる。毎回欠かすことのない曲だが、聴くたびに興奮する。飽きることはない。 12. Spirit On The Water ボブ:キーボード&ハーモニカ。ドニー:ペダルスティール。トニー:ウッドベース。ジョージ:ブラシ。初日は「ピークが過ぎたと思っているのかい?」と歌う最後の部分で観客「ノー!」と反応したが、3度目の登場となる今夜は残念ながら聞こえなかった。 13. Thunder On The Mountain ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。スチュ:アコースティックギター。ステージ全体が明るい照明に照らされ、ボブのリード・オルガンに呼応するようにチャーリーのギターとドニーのラップトップが絡み合う。インプロヴィゼーションあふれるジャムを展開。 14. Ballad Of A Thin Man ボブ:ステージ中央、ハンドマイク&ハーモニカ。黒幕にシルエットが映し出され、ボブは腰を深くかがめて得意ポーズを何度も決める。この曲は2010年ツアーのハイライトだ。 ニュー・アルバム『トゥゲザー・スルー・ライフ』の収録曲は1曲も歌わなかったメインセットが終わると、バックに大きなアイロゴの幕が飾られ、10分後にアンコールセットがはじまる。 15. Like A Rolling Stone ボブ:キーボード。ドニー:ペダルスティール。コーラス部分で、客席にスポットライトが当てられる。 16. Jolene ボブ:キーボード&ハーモニカ。トニー:ウッドベース。ボブがミュージシャンをあおるようにキーボードを演奏。 (メンバー紹介) この夜、歌以外でボブが声を発したのは、このときだけ。 17. All Along The Watchtower ボブ:キーボード。スチュ:リードギター ツアー初登場曲は2曲だったが、名古屋公演にかぎると2日間で27曲の異なる曲を歌った。この夜で2010年日本ツアーの半分が終わった訳だが、あいかわらず『トゥゲザー・スルー・ライフ』収録曲はあまり歌われない。東京公演で登場するのだろうか。 ●3月21日 Zepp TOKYO 東京セヴン・デイズの初日。22年目に突入したネヴァーエンディング・ツアーだが、同一会場で連続7回の公演は新記録だ。ボブは上下黒の衣装、パンツのサイドに白色のストライプ。白のスペイン帽子。黒地に白の水玉模様のシャツ。バンドは黒の上下。13日大阪と同じ。 1. Watching The River Flow ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。11日大阪、15日大阪に続いて、オープニング曲として3度目の登場。ディランはステージ右端・横向きでキーボード演奏。チャーリーど真ん中。 2. Don't Think Twice, It's All Right ボブ:ステージ中央・ストラトキャスター。トニー:ウッドベース(弓)。ドニー:ラップトップ。12日大阪に続いて2度目の登場。ボブはサンバーストのストラトを演奏。今回の日本ツアーでは、初日はデューセンバーグ・ギターを演奏したが、2日目以降はすべてストラトを演奏している。味のあるディランのギター・ソロ。チャーリーは時折なぜか座って弾く。最後のほうでディランの合図でミッド・テンポのブルーズに。 3. I'll Be Your Baby Tonight ボブ:ステージ中央、ストラトキャスター。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ペダルスティール 。13日大阪、15日大阪に続いて3度目の登場。 4. Sugar Baby ボブ:キーボード&ハーモニカ。トニー:ウッドベース(弓)。ドニー:ペダルスティール。スチュ:アコースティック・ギター。ジョージ:ブラシ。19日名古屋に続いて2度目の登場。ディランはハーモニカのみ持ってステージ中央で(楽器なし)。ちょっとしたしぐさ、ポーズをつけるのもカッコイイ。最後はハープ・ソロも。 5. Tweedle Dee & Tweedle Dum ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。12日大阪、13日大阪、18日名古屋に続いて4度目の登場。 6. Shelter From The Storm ボブ:キーボード&ハーモニカ。トニー:ウッドベース。ドニー:ペダルスティール。スチュ:アコースティック・ギター。13日大阪、18日名古屋に続いて3度目の登場。もちろん2010年版の新アレンジ。キーボード弾きながら時折両腕を伸ばし「ヤ~」って感じのポーズも。 7. Summer Days ボブ:キーボード。トニー:ウッドベース。ドニー:ペダルスティール。16日大阪に続いて、2度目の登場。 8. Tryin' To Get To Heaven ボブ:キーボード&ハーモニカ。ドニー:ペダルスティール。15日大阪に続いて2度目の登場。 9. Cold Irons Bound ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ラップトップ。11日大阪、15日大阪、19日名古屋に続いて4度目の登場。 10. Mr. Tambourine Man ボブ:キーボード。トニー:ウッドベース。ドニー:ラップトップ。スチュ:アコースティック・ギター。2010年初登場曲。 11. Highway 61 Revisited ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。 12. Not Dark Yet ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ラップトップ。スチュ:アコースティック・ギター。13日大阪に続いて2度目の登場。 13. Thunder On The Mountain ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。スチュ:アコースティックギター。ここからアンコールの最後までの5曲はどうやら固定されているようだ。11日大阪初日から東京初日の今夜まで、不動の5曲が演奏される。チャーリーのギター・ソロ、ディランのキーボード・ソロとソロの掛け合い!ディランがキーボードを押すようなしぐさ。ノッてる感じ! 14. Ballad Of A Thin Man ボブ:ステージ中央、ハンドマイク&ハーモニカ。ドニー:ラップトップ。 メインセットが終わり、10分後にアンコールセットが始まる。バックに大きなアイロゴの幕が飾られる。 15. Like A Rolling Stone ボブ:キーボード。ドニー:ペダルスティール。コーラス部分で、客席にスポットライトが当てられる。 16. Jolene ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。トニー:ウッドベース。 (メンバー紹介) この夜、歌以外でボブが声を発したのは、このときだけ。 17. All Along The Watchtower ボブ:キーボード。スチュ:リード・ギター。 今夜、ツアー初登場曲は1曲だったが、東京公演はあと6回続く。はたしてどんな歌が初登場するのだろうか。期待は高まるばかりだ。 ●3月23日 同 会場で開演前に流されているBGMが、東京初日の21日から音楽ではなく本の朗読に変わった。正確かどうか定かでないが、情報によるとジャック・ケルアックの『路上』だという。今夜もおなじ朗読テープが流れていた。さらに、アーロン・コープランドの『ホーダウン』に変わることなく、突然、19時10分に場内の明かりが落とされ、ステージにミュージシャンたちが姿を現し、紹介アナウンスがはじまった。ボブは黒の上下。しかも上着丈の長いロング・ブラック・コートだ。パンツのサイドに赤のストライプ。黒のスペイン帽子。赤いシャツを着ている。バンドは黒の上下。 1. Cats In The Well ボブ:キーボード。ドニー:ヴァイオリン。16日大阪に続いて2度目の登場。ボブがめずらしく歌の途中で、キーボード脇に設置されていたマイクスタンドの位置をずらし、足下のスペースを広くした。踊りやすくするためだろう。1曲目からから熱のこもったキーボード演奏を披露。 2. It's All Over Now, Baby Blue ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ペダルスティール。スチュ:アコースティックギター。2010年初登場曲。フレーズの最後を高音で終えるアップシングも少し聴かせたが、全体的にはオリジナル・ヴァージョンをそれほど崩さずに歌った。エンディングはハーモニカ演奏でしめる。 3. Summer Days ボブ:キーボード。トニー:ウッドベース。ドニー:ペダルスティール。16日大阪、21日東京に続いて3度目の登場。トニーもかなり大きな動きを見せるほどのジャムを展開。 4. I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met) ボブ:キーボード→ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ラップトップ。スチュ:リード。11日大阪、16日大阪、18日名古屋に続き4度目の登場。1番はキーボードで、2番以降はステージ中央で歌った。 5. Forgetful Heart ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ヴァイオリン。トニー:ウッドベース(弓)。ジョージ:ボンゴ。16日大阪に続いて2度目の登場。薄暗いステージに、頭の中を歩き回る影が映し出されたようなシルエットが投影され、物悲しさが漂う。ハーモニカの響きがもの悲しさを倍加させる、感動の1曲。 6. Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again ボブ:キーボード&ハーモニカ。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ペダルスティール。13日大阪、15日大阪に続いて3度目の登場。大阪で聞かせたような、1小節、あるいは1単語ごとにヴォーカルとハーモニカを交互にくりかえす驚きの奏法は聞けなかったが、エンディングに向かうハーモニカ演奏はみごと。鍵盤(竹林)模様の照明が使われる。 7. John Brown ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。スチュ:アコースティックギター。ドニー:バンジョー。トニー:ウッドベース(弓)。ジョージ :ブラシ。16日大阪に続いて2度目の登場。ボブのストーリーテラーのパワーに圧倒される。 8. Under The Red Sky ボブ:ギター。ドニー:ペダルスティール。16日大阪に続いて2度目の登場。大阪ではキーボードで歌ったが、今夜はギターで歌った。ボブはストラトキャスターでリードギターを演奏、途中チャーリーとのツイン・リードも披露。まさにギター弾きまくりだった。 9. Honest With Me ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。12日大阪、16日大阪、19日名古屋に続いて4度目の登場。かなり崩したヴォーカルをまじえながら、階段を降りるようなリフを繰り返すジャムを展開。 10. Masters Of Warr ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。 スチュ:アコースティックギター。トニー:ウッドベース(弓)。16日大阪に続いて2度目の登場。ボブの説得力あふれるヴォーカルによって、50年近く経ってもメッセージはまったく色褪せない。 11. Highway 61 Revisited ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。11曲目は「追憶のハイウェイ61」に固定されたようだ。チャーリーがときおりボトルネック奏法をはさむ。ボブのオルガンがミュージシャンをあおるように鳴り響き、自由奔放なジャムがくりひろげられる。 12. Shelter From The Storm ボブ:キーボード&ハーモニカ。トニー:ウッドベース。ドニー:ペダルスティール。スチュ:アコースティックギター。13日大阪、18日名古屋、21日東京に続いて4度目の登場。雪模様の照明、エンディングはハーモニカでしめる。 13. Thunder On The Mountain ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。 スチュ:アコースティックギター。明るい照明に照らされ、今夜もノリノリのジャムが繰り広げられる。ここからアンコールの最後まで不動の5曲が演奏される。 14. Ballad Of A Thin Man ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ラップトップ。ボブはブリッジ部分でハーモニカを演奏しながら数歩だけだったが、ファン・サービスのつもりなのか、左右に歩いた。後半はハンドマイクで歌う。黒幕にシルエットが映し出され、ボブは腰を深くかがめて得意ポーズを何度も決める。 メインセットが終わり、10分後にアンコールセットが始まる。バックに大きなアイロゴの幕が飾られる。 15. Like A Rolling Stone ボブ:キーボード。ドニー:ペダルスティール。コーラス部分で、客席にスポットライトが当てられる。今夜のキーボードはすごい。アップシングもすこし聴かせた。 16. Jolene ボブ:キーボード&ハーモニカ。トニー:ウッドベース。ドニー:ラップトップ。リード・キーボードといわんばかりに、ボブがみんなを引っ張る。いままでよりも、ヴォーカルを崩して歌った。 (メンバー紹介) この夜、歌以外でボブが声を発したのは、このときだけ。 17. All Along The Watchtower ボブ:キーボード。スチュ:リードギター。ドニー:ラップトップ。ボブが5人のミュージシャンをぐいぐいと引っぱり、 エネルギーのほとばしる自由な絡み合いがステージで展開。 2010年新登場は1曲だったが、東京初日とくらべると9曲が入れ替わったセットリストとなった。 ●3月24日 同 会場で開演前に流されているBGMが、東京初日の21日から変わったと書いたのは間違いだった。正確には18日名古屋からジャック・ケルアックの『路上』を朗読したテープに変わったのだ。ちなみに大阪ではアーサー・アレキサンダーの音楽が流されていた。今夜もおなじ朗読テープが流れていた。 19時15分に場内の明かりが落とされ、アーロン・コープランドの『ホーダウン』が流れると同時に、ステージにミュージシャンたちが姿を現し、紹介アナウンスがはじまった。ボブは黒の上下。パンツのサイドに黄色のストライプ。白のスペイン帽子。黄色のシャツを着ている。バンドはベージュの上下。 1. Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again ボブ:キーボード、ハーモニカ。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ペダルスティール。昨夜6曲目に歌った曲が、今夜はオープニング曲。だれも予測できない。やはりボブは変わった人だ。13日大阪、15日大阪、23日東京に続いて4度目の登場。 2. It Ain't Me, Babe ボブ:ギター。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ペダルスティール。2010年初登場曲。イントロからボブのリードギターが冴える。前回の来日公演ではファンが「ノー、ノー、ノー」と大合唱したが、今夜はそれを許さないアレンジで歌った。ボブといっしょに歌うのは至難の業だ。いや、不可能だ。 3. Rollin' And Tumblin' ボブ:キーボード。ドニー:マンドリン。チャーリー:ボトルネック。13日大阪に続いて2度目の登場。 4. Mr. Tambourine Man ボブ:キーボード。トニー:ウッドベース。ドニー:ラップトップ。スチュ:アコースティックギター。ジョージ:ブラシ。21日東京に続いて2度目の登場。雪模様の照明をバックに、しっとりと聴かせる。スタッカートを効かせたり、「タンーブーリーンマン」とことばを伸ばしたり、下降メロディーを何度も繰り返したり、ボブの自由なヴォーカルに聴き入ってしまう。 5. Cold Irons Bound ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ラップトップ。11日大阪、15日大阪、19日名古屋に続いて4度目の登場。ストップ&スタートを効果的に組み込み、ボブは深く膝を曲げながら 熱のこもったハーモニカ演奏を披露。ジョージのヘヴィーなドラミングに圧倒される。 6. Sugar Baby ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。トニー:ウッドベース、ドニー:ペダルスティール。スチュ:アコースティックギター。ジョージ:ブラシ。19日名古屋に続いて2度目の登場。ボブは最初キーボードの位置でハーモニカを演奏したが、すぐにステージ中央に移動。両手を大きく広げたりしながら、すばらしいヴォーカルを聴かせる。最後はトニーが弓でベースを演奏して締めくくる。 7. Desolation Row ボブ:キーボード。ドニー:マンドリン。トニー:ウッドベース(弓)。スチュ:アコースティックギター。ジョージ:ボンゴ。15日大阪、19日大阪に続いて3度目の登場。ストーリーテラーとしてのボブの魅力がほとばしる好演。オルガン、マンドリン、ギターが絡み合って印象に残る熱演を繰り広げる。 8. Blind Willie McTell ボブ:最初キーボード、すぐにステージ中央に移動、ハーモニカ。スチュ:アコースティックギター。ドニー:バンジョー。2010年初登場曲。80年代の最高傑作といわれる歌だが、近年のライヴではあまり歌っていない。昨年は7回歌っただけだ。今夜、この「ブラインド・ウィリー・マクテル」を聴いた人は幸せだ。5番の出だしの歌詞「神は天国にいる」を「窓の外を眺めている」と歌ったのは、単なるミスなのだろうか、それとも意図的にかえたのだろうか。いずれにしても、まちがいなく今夜のハイライトだ。 9. Most Likely You Go Your Way (And I'll Go Mine) ボブ:キーボード、ハーモニカ。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ラップトップ。16日大阪に続いて2度目の登場だが、鍵盤(竹林)を連想させる照明の下、今夜はボブのハーモニカのイントロではじまった。さらに、交互にハーモニカとヴォーカルを器用に入れ替える歌唱法をこの曲で披露。 10. Can't Wait ボブ:キーボード。ドニー:マンドリン。11日大阪、18日名古屋に続いて3度目の登場。大阪と名古屋では ステージ中央で歌ったが、今夜はキーボードを演奏しながら、ストップ&スタートを組み入れて歌った。 11. Highway 61 Revisited ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。不動の11番。初日の大阪から連日かならず歌われる。チャーリーが ときおりボトルネック奏法をはさむ。ボブはヴォーカルにアドリブを加え、オルガンでミュージシャンをあおりながら、自由奔放なジャムをくりひろげる。 12. If You Ever Go To Houston ボブ:キーボード。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ペダルスティール。2010年初登場曲。不思議なことに、ボブは最新作『トゥゲザー・スルー・ライフ』収録曲を積極的に歌おうとしない。通常は、新作をプロモートするために、むしろ積極的に新曲を歌うのだが、ボブは違う。この曲を含めてようやく4曲目だ。 13. Thunder On The Mountain ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。 スチュ:アコースティックギター。明るい照明に照らされ、今夜もノリノリのジャムが繰り広げられる。ここからアンコールの最後まで不動の5曲が演奏される。今夜はボブのオルガンとチャーリーのギターの掛け合いがみごと。ベースのトニーが珍しくステージ中央まで出てきて、ボブと何かことばを交わした。 14. Ballad Of A Thin Man ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ラップトップ。ボブはキーボードを離れるとき、ハーモニカを持っていくのを忘れそうになり、すこしあわてた様子で急ぎ足で移動。後半はハンドマイクで歌う。黒幕にシルエットが映し出され、ボブは腰を深くかがめて得意ポーズを何度も決める。 メインセットが終わり、10分後にアンコールセットが始まる。バックに大きなアイロゴの幕が飾られる。 15. Like A Rolling Stone ボブ:キーボード。ドニー:ペダルスティール。コーラス部分で、客席にスポットライトが当てられる。スタッカート歌唱、アップシングもすこし聴かせた。 16. Jolene ボブ:キーボード&ハーモニカ。トニー:ウッドベース。ドニー:ラップトップ。リード・キーボードといわんばかりに、ボブがみんなを引っ張る。 (メンバー紹介) この夜、歌以外でボブが声を発したのは、このときだけ。 17. All Along The Watchtower ボブ:キーボード。スチュ:リードギター。ドニー:ラップトップ。スチュが鋭いリード・ギターを聴かせ、ストップ&スタートも組み込まれた。エネルギーのほとばしる自由な絡み合いがステージで展開。不動のアンコール3曲だが、毎回、少しずつ変えられている。 今夜で東京3公演が終わったが、東京ではすでに34曲の異なる歌を歌ったことになる。しかも今夜は最新作『トゥゲザー・スルー・ライフ』からの初登場曲もあった。公演後、「最高!」「すごくよかった!」というファンの声が聞こえてくる。確かに、今回の日本公演は素晴らしい出来だ。どの日が最高と言えない。毎日が最高だ。 ●3月25日 同 開演前のBGMは、アーサー・アレキサンダーの音楽に続いて、ジャック・ケルアックの『路上』の朗読テープが流された。19時10分に場内の明かりが落とされ、アーロン・コープランドの『ホーダウン』が流れると同時に、ステージにミュージシャンたちが姿を現し、紹介アナウンスがはじまった。ボブは黒の上下だが、ジャケットは23日とおなじロング・ブラック・コート。パンツのサイドに紫色の2本のストライプ。白のスペイン帽子。紫色のシャツを着ている。バンドはグレーの上下。 1. Watching The River Flow ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。 11日大阪、15日大阪、21日東京に続いて、オープニング曲として4度目の登場。今夜はイントロが長い。チャーリーのギターが冴える。 2. It's All Over Now, Baby Blue ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ペダルスティール。スチュ:アコースティック・ギター。23日東京に続いて2度目の登場。今夜もオリジナル・ヴァージョンをそれほど崩さずに歌った。ステージ中央、スタンドマイクの前で斜に構えたボブの姿がとてもセクシーだ。エンディングに向かって、みごとなハーモニカを聴かせた。 3. The Levee's Gonna Break ボブ:キーボード。ドニー:マンドリン。トニー:ウッドベース。11日大阪、12日大阪、15日大阪、18日名古屋、19日名古屋に続いて6度目の登場。固定曲以外では最多登場だ。ボブは上半身を前後に大きく揺らしながらキーボードでリードをとり、奔放なジャムを展開。ステージ上のミュージシャンたちの視線はボブに集中している。 4. Just Like A Woman ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。キーボード、曲の終わりはキーボードに移動。スチュ:アコースティック・ギター。ドニー:ペダルスティール。12日大阪、19日名古屋に続いて3度目の登場。12日のボブはキーボードを弾きながら最後だけステージ中央に移動、19日はキーボードに専念したが、今夜は逆にステージ中央でほとんどを歌い、最後にキーボードをすこし弾いた。コーラス部分では、1番は早口で一気に「ジャスト・ライク・ア・ウーマン」とワン・ワードのように歌ったが、2番以降はゆったりと歌った。これならファンもいっしょに歌える。 5. Things Have Changed ボブ:キーボード。ドニー:ペダルスティール。スチュ:アコースティックギ ター。11日大阪以来となる2度目の登場。大阪ではギター(デューセンバーグ)を演奏しながら歌ったが、今夜はキーボードで歌った。スタッカート風にメリハリを効かせたリズムにのせ、ボブはていねいな、みごとなヴォーカルを聴かせた。最近のライヴでもよく歌われる曲だが、今夜のパフォーマンスはとびきりだ。アンプの上に飾られたオスカー像も微笑んだにちがいない。 6. Girl Of The North Country ボブ:ステージ中央。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ペダルスティール。 トニー:ウッドベース(弓)。ジョージ:ブラシ。昨年は8回しか歌わなかった曲だが、11日大阪、18日名古屋に続いて早くも3度目の登場。大阪ではギター、名古屋ではヴォーカルとハーモニカだったが、今夜はギターに専念。雪模様の照明の下、ヴォーカルではアップシングを、ギターでは低音を主とするリードを披露した。 7. High Water (For Charley Patton) ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:バンジョー。トニー:ウッドベース。11日大阪、15日大阪に続いて3度目の登場。鍵盤(短冊)模様の照明の下、ボブはハンドマイクで歌った。ベースが手を休め、ハーモニカとバンジョーだけのソロも聴かせた。 8. A Hard Rain's A-Gonna Fall ボブ:キーボード。トニー:ウッドベース。ドニー:マンドリン。スチュ:アコースティックギター。 11日大阪、18日名古屋に続いて3度目の登場。ちなみに昨年は10回しか歌っていない。今夜の階段を昇降するような自由なヴォーカルに大歓声がわき起こる。降り続く雨の影響だろうか、今夜は水に関係する歌が多く登場する。 9. I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met) ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ラップトップ。スチュ:リード。11日大阪、16日大阪、18日名古屋、23日東京に続き5度目の登場。ボブはこの歌の新しいアレンジが気に入っているようだ。歌の冒頭でボブは両手を高々と上に上げるポーズをとる。 10. Love Sick ボブ:キーボード。ドニー:マンドリン。13日大阪、18日名古屋に続いて3度目の登場。ヘヴィーなサウンドにのせてボブのヴォーカルが悲痛に響く。チャーリーも悲しみに満ちたリード・ギターを弾いた。 11. Highway 61 Revisited ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。毎日歌われる不動の11番。チャーリーがときおりボトルネック奏法をはさむ。ボブはヴォーカルにことばの頭をのばすアドリブを加えたり、オルガン・ソロを披露したり、激しさが倍増したジャムをくりひろげる。毎日、少しずつ違う。だから何度聴いても飽きない。 12. When The Deal Goes Down ボブ:キーボード、ハーモニカ。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ペダルスティール。トニー:ウッドベース(弓)。ジョージ:ブラシ。2010年初登場曲。イントロはボブのハーモニカ。スタッカートでリズムを刻むオルガンにのせ、ボブはやさしさあふれるヴォーカルを聞かせた。エンディングではトニーが弓でベースを弾いた。 13. Thunder On The Mountain ボブ:キーボード。ドニー:ラップトップ。 スチュ:アコースティックギター。明るい照明に照らされ、今夜もノリ乗りのジャムが繰り広げられる。ここからアンコールの最後まで不動の5曲が演奏される。今夜はボブがかなりアヴァンギャルドなオルガン・ソロを聴かせながら、チャーリーと掛け合い演奏を繰り返した。 14. Ballad Of A Thin Man ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ラップトップ。いつものように黒幕にシルエットが映し出され、ドラマチックな効果を生み出す。ボブは腰を深くかがめて得意ポーズを何度も決める。途中、みごとなハーモニカ・ソロを披露した。 メインセットが終わり、10分後にアンコールセットが始まる。バックに大きなアイロゴの幕が飾られる。 15. Like A Rolling Stone ボブ:キーボード。ドニー:ペダルスティール。いつものようにコーラス部分で、客席にスポットライトが当てられる。 16. Jolene ボブ:キーボード&ハーモニカ。トニー:ウッドベース。ドニー:ラップトップ。 (メンバー紹介) この夜、歌以外でボブが声を発したのは、このときだけ。 17. All Along The Watchtower ボブ:キーボード。スチュ:リードギター。ドニー:ラップトップ。スチュが鋭いリードギターを聞かせ、今夜もエネルギーのほとばしる自由な絡み合いがステージで展開。階段を降りるような下降メロディーに崩したヴォーカルも聴かせた。 不動のアンコール3曲だが、毎回、少しずつ変えられている。 ●3月26日 同 開演前のBGMについて訂正しなければならない。アーサー・アレキサンダーの音楽と、ジャック・ケルアックの『路上』の朗読テープが流されたあと、開演を告げる音楽をアーロン・コープランドの『ホーダウン』と書いたが、これは間違いだった。正しくはチェコの作曲家レオシュ・ヤナーチェクが1926年に作った『グラゴル・ミサ』の第8曲「イントラーダ」だった。 ステージにミュージシャンたちが姿を現し、紹介アナウンスがはじまった。今夜のボブは黒の上下、パンツのサイドに白色のストライプ。黒のスペイン帽子。黄緑色のシャツを着ている。バンドも黒の上下。 1. Leopard-Skin Pill-Box Hat ボブ:キーボード。ドニー:ラップスティール。12日大阪、19日名古屋に続いて3度目の登場。ネヴァーエンディング・ツアーではめずらしい4日間連続コンサートの夜だったので、疲れているんじゃないかと心配していたが、始まってみるとまったく問題なかった。最初からまとまりのあるサウンドをバックに、ボブは力強いヴォーカルを聴かせてくれた。 2. Lay, Lady, Lay ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ペダルスティール。2曲目も12日大阪、19日名古屋に続いて3度目の登場。名古屋ではギターを弾きながら歌ったが、今夜は大阪と同じように何も持たずにステージ中央のスタンドマイクで歌った。ペダルスティールの甘く切ない響きをバックに、ボブは左半身の決めポーズで立ち、両手を何度も広げる。雪模様の照明の下、セクシーなボブに魅了される。 3. Just Like Tom Thumb's Blues ボブ:キーボード、ハーモニカ。ドニー:ラップスティール。2010年初登場曲。1番はアップシングを多用して歌い、2番以降は最近のお気に入りの下降メロディーに崩して歌った。ボブはスタッカートの歯切れの良いオルガン・ソロを聴かせ、チャーリーは腰を落として美しいリード・ギターを弾いた。珍しくトニーがドラムの前まで出てきてベースを弾く。エンディングはボブの素晴らしいハーモニカ。 4. Every Grain Of Sand ボブ:キーボード→ステージ中央、ハーモニカ。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ペダルスティール。19日名古屋に続いて2度目の登場。最初はスタッカートで演奏するキーボードで歌ったが、後半はステージ中央のスタンドマイクに移動し、このツアーから見せ始めているヴォーカルとハーモニカを交互に入れる器用な歌い方を披露。それにしてもステージは照明が暗すぎるんじゃないかと感じるほど薄暗い。 5. Summer Days ボブ:キーボード。トニー:ウッドベース。ドニー:ペダルスティール。16日大阪、21日東京、23日東京に続き4度目の登場。早口で歌う時のボブのリズム感の良さに脱帽。誰にもまねできない。後半は興奮のジャム大会。前屈みの体を上下に揺らしながらキーボードを熱演するボブに、客席から大歓声が何度も沸き上がる。 6. Sugar Baby ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。トニー:ウッドベース(弓)。ドニー:ペダルスティール。スチュ:アコースティックギター。ジョージ:ブラシ。19日名古屋、21日東京、24日東京に続いて4度目の登場。今夜はキーボードを弾かずに、最初からスタンドマイクで歌った。ボブの優しい歌い方に感動。最後はトニーが弓でベースを演奏して締めくくる。 7. Tweedle Dee & Tweedle Dum ボブ:キーボード。ドニー:ペダルスティール。12日大阪、13日大阪、18日名古屋、21日東京に続いて5度目の登場。名古屋ではステージ中央のスタンドマイク歌ったが、今夜は大阪の時と同じキーボードを弾きながら歌った。スチュとチャーリーがリード・ギターで掛け合いバトルを展開。ジョージが叩くヴードゥー風リズムに心が躍る。 8. Make You Feel My Love ボブ:ギター。ドニー:ペダルスティール。スチュ:アコースティックギター。12日大阪に続いて2度目の登場だが、大阪ではキーボードを弾きながら歌い、美しいハーモニカも聴かせたが、今夜はギターを弾きながら歌った。ボブの特徴であるシングル・ノートで展開するリード・ギターが魅力的に響く。それにしても元来ピアノ曲なのに、わざわざギターで歌ったのはなぜだろう。やはり不思議な人だ。 9. Honest With Me ボブ:キーボード。ドニー:ラップスティール。12日大阪、16日大阪、19日名古屋、23日東京に続いて5度目の登場。崩したヴォーカルをまじえ、下降メロディーを繰り返すジャムを展開。短冊型の照明の下、ヘヴィー・ドラムを強調した仕上がり。 10. Po' Boy ボブ:キーボード&ハーモニカ。ドニー:ペダルスティール。スチュ:アコースティックギター。トニー:ウッドベース。12日大阪、16日大阪に続いて3度目の登場。 11. Highway 61 Revisited ボブ:キーボード。ドニー:ラップスティール。毎日歌われる不動の11番だが、今夜は18日名古屋で聴かせたのとおなじように、ハーモニカのイントロではじまった。毎日歌われるが、少しずつ違う。だから何度聴いても飽きない。 12. I Feel A Change Comin' On ボブ:キーボード。ドニー:ラップスティール。12日大阪に続いて2度目の登場。『トゥゲザー・スルー・ライフ』の曲をあまり歌わないのは、アコーディオンがないからなのだろうか。普通のアーティストなら、最新アルバムの収録曲を中心に歌うのに。 13. Thunder On The Mountain ボブ:キーボード。ドニー:ラップスティール。 スチュ:アコースティックギター。明るい照明に照らされ、チャーリーが弾く派手なイントロで始まった。今夜も興奮のジャムが繰り広げられる。トニーもドラムの前に出てきて演奏する。ボブが上昇メロディーを多用したアヴァンギャルドなオルガン・ソロを聴かせてくれた。 14. Ballad Of A Thin Man ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ラップスティール。いつものように黒幕にシルエットが映し出され、ドラマティックな効果を生み出す。ボブは腰を深くかがめて得意ポーズを何度も決める。まるで66年のステージを再現するかのように、一度だけ両手を型より高く上げてポーズを決める。みごとなハーモニカ・ソロに、観客が大歓声を上げる。 メインセットが終わり、10分後にアンコールセットが始まる。バックに大きなアイロゴの幕が飾られる。 15. Like A Rolling Stone ボブ:キーボード。ドニー:ペダルスティール。コーラス部分で、客席にスポットライトが当てられる。ボブのヴォーカルはどんどん自由度を増している。 16. Jolene ボブ:キーボード。トニー:ウッドベース。ドニー:ラップスティール。チャーリーがギターで、ボブがオルガンで素晴らしいソロを聴かせる。ジャズ・バンドのインプロヴィゼーションのようなジャムがクールだ。 (メンバー紹介) この夜、歌以外でボブが声を発したのは、このときだけ。 17. Blowin' In The Wind ボブ:キーボード→ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ヴァイオリン。メンバー紹介の時ドニーがヴァイオリンを持っていたので、もしかして曲目変更かと思ったが、結果はその通りだった。2009年7月以降、コンサートを締めくくる曲は「見張り塔からずっと」に固定されていたが、今夜、突然2009年7月まで歌われていた「風に吹かれて」に戻った。アレンジも、2009年前半とほぼ同じ。ロック・ビートを強調したメリハリのあるヴァージョンだ。 3月28日 同 ボブは考え方を変えたのだろうか。日本公演13日目、東京公演6日目となる今夜のセットリストには、2010年初登場曲が5曲も含まれる。驚きだ。 19時8分、ステージにミュージシャンたちが姿を現し、紹介アナウンスが始まった。今夜のボブは黒の上下、パンツのサイドにゴールドのストライプ。白のスペイン帽子。白色のシャツを着ている。バンドも黒の上下。 1.Gonna Change My Way Of Thinking ボブ:キーボード。ドニー:ラップスティール。2010年初登場曲。09年秋の全米ツアーでもオープニング曲として登場したゴスペル時代のレアな曲が、東京でも登場した。ヘヴィー&ファンキーなリズムをバック、ボブのヴォーカルにはパワーがあふれている。昨日の休みがよかったのだろう、オープニングから伸びのあるヴォーカルだ。 2.Love Minus Zero/No Limit ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ペダルスティール。2010年初登場曲。昨年は1回(11月5日)しか歌っていないレアな曲。ペダルスティールが「新しい夜明け」を連想させるリフを繰り返し、ゆったりとしたテンポでボブはやさしいヴォーカルを聴かせる。3番の歌詞まで歌い終わると、続いてハーモニカで美しい間奏をたっぷり聴かせたあと、4番の歌詞に移った。ハーモニカとヴォーカルの素晴らしさに、ただ酔いしれるしかない。 3.I'll Be Your Baby Tonight ボブ:ステージ中央、ストラトキャスター。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ペダルスティール 。13日大阪、15日大阪、21日東京に続いて4度目の登場。間奏でボブとチャーリーがツイン・リードを披露。ボブがロー・ポジションで弾くギター・ソロは魅力的だ。ボブのようなギターを弾く人はいない。 4.Simple Twist Of Fate ボブ:ステージ中央→キーボード、ハーモニカ。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ペダルスティール 。2010年初登場曲。ペダルスティールのイントロが流れた瞬間、耳を疑った。予想しなかった「運命のひとひねり」の登場だ。2009年は3月29日に1度歌っただけのレアな曲。ヴォーカルとハーモニカのインタープレイをはさみながら、曲の後半はキーボードに移った。 5.Tweedle Dee & Tweedle Dum ボブ:キーボード。ドニー:ペダルスティール。12日大阪、13日大阪、18日名古屋、21日東京、26日東京に続いて6度目の登場。ステージ中央のスタンドマイクで歌ったり、今夜のようにキーボードを弾きながら歌ったり、日によって違う。ジョージが叩くヴードゥー風リズムのドラムが体に響くなか、スチュとチャーリーがリード・ギターで掛け合いバトルを展開する。 6.Shelter From The Storm ボブ:キーボード&ハーモニカ。トニー:ウッドベース(弓)。ドニー:ペダルスティール。スチュ:アコースティックギター。13日大阪、18日名古屋、21日東京に続いて4度目の登場。もちろん2010年版の、チャーリー、スチュ、ドニーがソロパートをとる新アレンジ。 7.Summer Days ボブ:キーボード。トニー:ウッドベース。ドニー:ペダルスティール。16日大阪、21日東京、23日東京、26日東京に続き5度目の登場。早口で歌う時のボブのリズム感の良さに脱帽。誰にも真似できない。チャーリーが素晴らしいギターを聴かせる。後半のジャム大会では、ボブが3連音を強調したオルガン・ソロを披露。客席から大歓声が沸き上がる。 8.Workingman's Blues #2 ボブ:キーボード、ハーモニカ。ドニー:ペダルスティール。スチュ:アコースティックギター。2010年初登場曲。スチュがアコースティックギターでイントロを弾き始めた瞬間、熱望していた曲だとわかる。ボブはていねいな歌い方でことばをクリアに伝える。後半はステージ中央に移り、ハーモニカを演奏。ボブの低音のヴォーカルが艶やかに響く。 9.High Water (for Charlie Patton) ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:バンジョー。トニー:ウッドベース。11日大阪、15日大阪、25日東京に続いて4度目の登場。ジョージが叩くフロアタムがパワフルに響く。ベースが手を休めて演奏されたバンジョー・ソロも素晴らしかった。センター・ステージのマイクの前で歌うボブはじつに魅力的だ。 10.Tryin' To Get To Heaven ボブ:キーボード、ハーモニカ。ドニー:ペダルスティール。15日大阪、21日東京に続いて3度目の登場。雪模様の照明の下、スローなテンポで歌われる「天国への扉が閉じられる前に、たどりつきたい」ということばが身にしみる。エンディングはハーモニカで決める。 11. Highway 61 Revisited ボブ:キーボード。ドニー:ラップスティール。チャーリー:ボトルネック。毎日歌われるが、少しずつ違う。だから何度聴いても飽きない。今夜は炸裂するリズムのジャム大会だ。ボブが聴き応えのある素晴らしいオルガン・ソロを披露。 12. Nettie Moore ボブ:キーボード。ドニー:ヴァイオリン。スチュ:アコースティックギター。ジョージ:ブラシ。2010年初登場曲。イントロが始まった瞬間、「エイント・トーキン」かと早とちりしたが、すぐに「ネッティ・ムーア」と判明した。ボブのリズム感の良さと、早口で言葉を入れる歌い方に感激させられる好演だ。後半には、まるで踊っているような自由なヴォーカルを聴かせてくれた。トニーのスライドベースも効果的。 13. Thunder On The Mountain ボブ:キーボード。ドニー:ラップスティール。スチュ:アコースティックギター。明るい照明に照らされ、今夜も興奮のジャムが繰り広げられる。ボブが「これならどうだ」とでも言いたげに、オルガンソロでミュージシャンたちを駆り立てる。6分間、わくわくしっぱなしだ。 14. Ballad Of A Thin Man ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ラップスティール。いつものように黒幕にシルエットが映し出され、ドラマティックな効果を生み出す。ボブは一瞬左手を頭上高く上げて歌い始める。3番からは、ハンドマイクで歌う。見事なハーモニカ・ソロに、観客が大歓声を上げる。 メインセットが終わり、10分後にアンコールセットが始まる。バックに大きなアイロゴの幕が飾られる。 15. Like A Rolling Stone ボブ:キーボード。ドニー:ペダルスティール。コーラス部分で、客席にスポットライトが当てられる。ボブのヴォーカルの崩しは少なかった。これなら観客もいっしょにコーラス部分を合唱できる。 16. Jolen ボブ:キーボード。トニー:ウッドベース。ドニー:ラップスティール。チャーリーがギターで、ボブがオルガンで素晴らしいソロを聴かせる。今夜もクールなジャムを展開。 (メンバー紹介) この夜、歌以外でボブが声を発したのは、このときだけ。 17. Blowin' In The Wind ボブ:キーボード→ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ヴァイオリン。今夜もメンバー紹介の時、バックでドニーがヴァイオリンを弾いていたので、26日に続いて「風に吹かれてだと、すぐに分かった。ロック・ビートを強調したメリハリのあるヴァージョン。 アンコールが終わって、全員がステージ前方に整列して不動のポーズをとっているとき、ボブは珍しく小さくガッツポーズをするように何度も両腕を振り、最後にお辞儀をして去っていった。14公演の日本ツアーは残すところあと1日となってしまった。早く明日のコンサートを観たいという気持ちと、明日が来なければいいという気持ちが入り交じり、複雑な心境だ。 ●3月29日 同(日本ツアー最終日) ついに日本ツアー最終日。19時。ボブは上下黒の衣装、パンツのサイドに白色のストライプ。グレーのスペイン帽子。ブルーグレーのシャツ(ラインストーンの装飾?)とスカーフ。バンドは黒の上下。 1.Rainy Day Women #12 & 35 ボブ:キーボード。ドニー:ラップスティール。18日名古屋に続いて2度目の登場。オープニングから客席は大興奮。「エヴリバディ・マスト・ゲット・ストーンド」の大合唱がわき起こる。チャーリーのギターも全開。 2.It's All Over Now, Baby Blue ボブ:ギター。ドニー:ペダルスティール。スチュ:アコースティックギター。23日東京、25日東京に続いて3度目の登場。過去2回はステージ・ハーモニカを持って歌ったが、今夜は違う。ボブはギターを弾いて歌った。間奏部分ではボブがチャーリーとツイン・リードを披露。ロー・ポジションを中心に弾くボブのギターは魅力的だ。後半では崩したヴォーカルで自由にギター・リフを交錯させた。エンディングの指示もボブが出した。 3.Most Likely You Go Your Way (And I'll Go Mine) ボブ:キーボード。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ラップスティール。16日大阪、24日東京に続いて3度目の登場。24日はボブのハーモニカのイントロで始まり、交互にハーモニカとヴォーカルを器用に入れ替える歌唱法を披露してくれたが、今夜はハーモニカは演奏しない。代わりにチャーリーがギターでおなじみのリフを繰り返す。ボブは笑顔を見せ、後半はヴォーカルを自由に操っていた。とても楽しそうだ。 4.My Wife's Home Town ボブ:ギター。トニー:ウッドベース。ドニー:マンドリン。雪模様の照明が灯り、ボブがふたたびギターを持ってステージ中央に立った。何を歌ってくれるのかと緊張したが、すぐに判明した。2010年初登場となる「マイ・ワイフズ・ホーム・タウン」だ。ヘヴィー・ブルースに仕上げたこの曲で「わたしはただこう言いたいだけ、地獄とはわたしの妻のふるさとの町のことだと」と歌うボブの声がよく出ていることに改めて気づいた。キャスターのネックを顔に近づけず、かなり水平にして演奏した。 5.I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met) ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ラップスティール。スチュ:リード11日大阪、16日大阪、18日名古屋、23日東京、25日東京に続き6度目の登場。ボブはこの曲がとても気に入っているのだろう。ボブはいつもと逆の姿勢、めずらしく右半身のポーズをとる。この曲が始まる前に、客席の男性が「愛してるよ!」と大声で叫んだが、たしかにボブのポーズを見ていると、愛らしく感じる。セクシーだ。途中、みごとなリード・ハーモニカを聴かせ、さらにヴォーカルとハーモニカを交錯させる離れ業も披露した。 6.Spirit On The Water ボブ:キーボード、ハーモニカ。ドニー:ペダルスティール。トニー:ウッドベース。ジョージ:ブラシ。11日大阪、15日大阪、19日名古屋に続く4度目の登場。4ビート・ジャズを連想するようなスタッカート・リズムのバックに乗せて、チャーリーがしぶいギター・ソロを聴かせる。エンディングはハーモニカで締めくくった。 7.Cold Irons Bound ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ラップスティール。11日大阪、15日大阪、19日名古屋、24日東京に続いて5度目の登場。ストップ&スタートを効果的に組み込み、今夜もドラマティックな仕上がり。ボブは右手を高々と上げて決めポーズを取った後、熱のこもったハーモニカ演奏を披露。すごい。ジョージのヘヴィーなドラムにも圧倒される。 8.Desolation Row ボブ:キーボード。ドニー:マンドリン。トニー:ウッドベース(弓)。スチュ:アコースティックギター。ジョージ:ボンゴ。15日大阪、19日大阪、24日東京に続いて4度目の登場。様々な人物が登場するこの曲では、10分間の短編映画を見ているようにストーリーテラーとしてのボブの魅力がほとばしる。ボブはオルガンで下降メロディーのリフを奏でると、それに答えるようにヴォーカルも自由にメロディーを変える。オルガン、マンドリン、ギターが絡み合って印象に残る熱演を繰り広げる。最後はトニーが弓でベースを弾いた。 9.The Levee's Gonna Break ボブ:キーボード。ドニー:マンドリン。トニー:ウッドベース。11日大阪、12日大阪、15日大阪、18日名古屋、19日名古屋、25日東京に続いて7度目の登場。固定曲以外では最多登場だ。ボブは上半身を前後に大きく揺らしながらキーボードでリードをとり、調子の良いシャッフルと言えるような奔放なジャムを展開。ステージ上のミュージシャンたちの視線はボブに集中している。ボブはインプロヴィゼーションにあふれる自由なヴォーカルを披露。会場は大興奮。 10.When The Deal Goes Down/ ボブ:キーボード、ハーモニカ。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ペダルスティール。トニー:ウッドベース(弓)。ジョージ:ブラシ。25日東京に続いて2度目の登場。25日のイントロはボブのハーモニカだったが、今夜は違う。スチュがアコースティックギターで美しいリフを奏でると、チャーリーも負けじとセミアコでおなじように美しいメロディーを演奏。ボブはやさしさあふれるヴォーカルを聴かせた。エンディングではトニーが弓でベースを弾いた。 11 Highway 61 Revisited ボブ:キーボード。ドニー:ラップスティール。チャーリー:ボトルネック。毎日歌われるが、少しずつ違う。だから何度聴いても飽きない。今夜はボブのオルガンがしつこいぐらいに同じリフを繰り返し、あおりまくるジャム大会だ。ボブは両手を振り回す動きさえ見せる。もちろん観客は大歓声を上げる。 12.Can't Wait ボブ:キーボード。ドニー:マンドリン。11日大阪、18日名古屋、24日東京に続いて4度目の登場。大阪と名古屋ではステージ中央で歌ったが、東京ではキーボードを演奏しながら、ストップ&スタートを組み入れて歌う。ドラマティックな仕上がり。 13.Thunder On The Mountain ボブ:キーボード。ドニー:ラップスティール。 スチュ:アコースティックギター。明るい照明に照らされ、今夜も興奮のジャムが繰り広げられる。チャーリーのギターによるイントロに始まり、ボブがオルガン・ソロでミュージシャンたちを駆り立てる。軽快なジャムはいつまでも聴き続けたい。曲が終わるとボブがステージ中央に歩いて出てきた。すぐにトニーが近寄り、ふたりで何やら相談しているように見える。「もしかすると、セットリストの曲目を変えるのかな?」と思ったら、その通りとなった。 14.Forever Young ボブ:キーボード、ハーモニカ。ドニー:ペダルスティール。スチュ:アコースティックギター。2010年初登場曲。しかも2009年に2回、2008年にも2回しか歌っていないレアな曲だ。ゆったりと、やさしく歌うボブを観ていると、東京の観客は幸せだと思った。歌の後半は、キーボードを離れ、ステージ中央に出てきてスタンドマイクで歌い、ハーモニカも演奏。曲の最後はふたたびキーボードに戻って続けた。 メインセットが終わり、10分後にアンコールセットが始まる。バックに大きなアイロゴの幕が飾られる。 15.Like A Rolling Stone ボブ:キーボード。ドニー:ペダルスティール。コーラス部分で、客席にスポットライトが当てられる。ボブのヴォーカルの崩しは少なかった。これなら観客もいっしょにコーラス部分を合唱できる。 16.Jolene ボブ:キーボード。トニー:ウッドベース。ドニー:ラップスティール。チャーリーがギターで、ボブがオルガンで素晴らしいソロを聴かせる。トニーもウッドベースを回して乗りまくる。 (メンバー紹介) この夜、歌以外でボブが声を発したのは、このときだけ。しかし、昨夜とちがって、ドニーはヴァイオリンを持っていないので、「見張り塔からずっと」の復活だと分かった。 17.All Along The Watchtower ボブ:キーボード。スチュ:リード・ギター。ドニー:ラップトップ。25日東京以来の登場。スチュが鋭いリード・ギターを聴かせ、今夜もエネルギーのほとばしる自由な絡み合いがステージで展開。ドラマティックで突き抜けるような鋭い歌と演奏に、観客は大歓声を上げる。 曲が終わると、いつものようにボブを中心にミュージシャンたちが一列に整列した。ついに14公演の日本ツアーがこれで終了したのか、と寂しさが湧いてくる。同時に素晴らしいステージを届けてくれたボブに感謝したい気持ちも高ぶってくる。 会場を埋め尽くした2700人も同じ気持ちだった。ボブたちがステージを去っても、拍手と歓声は止みそうもない。いつもなら、すばやく点灯される場内の明かりも点きそうにない。やがて奇跡が起きた。ボブがミュージシャンといっしょにステージに戻ってきた。 ボブが2度目のアンコールをすることは、ほとんどない。奇跡としか言いようがない。ファンの熱意がボブを動かしたのだ。また、ボブも日本が大好きなんだろう。 18. Blowin' In The Wind ボブ:キーボード→ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ヴァイオリン。26日東京、28日東京に続いて3度目の登場。ロック・ビートを強調したメリハリのあるヴァージョン。約半世紀も前に作られた歌が、今も衰えることなく聞き手の心に突き刺さる。 思いもかけなかった6分間のボーナスが終わり、ふたたびボブを中心にミュージシャンが一列に整列する。ボブが何度も小さなガッツポーズを繰り返し、最後は深く頭を下げてお辞儀をして去っていった。「サンキュー、トーキョー」なんて言わない。言葉なんていらない。ボブの表情と動作がすべてを伝えている。ぼくは叫んだ。「ありがとう」。会場を後にする観客も、全員にこやかな笑顔をうかべている。 ●3月31日 韓国/ソウル オリンピック第1体育館(15000収容) 日本ツアーと同じように、開演前のBGMはジャック・ケルアックの『路上』の朗読にバーバラ・ストライザンドの「追憶」などの音楽をかぶせたテープが流されていた。20時04分、チェコの作曲家レオシュ・ヤナーチェクが1926年に作った『グラゴル・ミサ』の第8曲「イントラーダ」が響き、場内が暗くなり、いつもの紹介アナウンスがはじまった。暗闇のステージにミュージシャンたちが姿を現す。今夜のボブは黒の上下、パンツのサイドに白色のストライプ。グレーのスペイン帽子。黄色のシャツを着ている。バンドも黒の上下。初めて生でディランの姿を見た、会場を埋め尽くした韓国のファンが大歓声を上げる。なかには、50年近く待ち続けていた人も いるはずだ。 1. Rainy Day Women #12 & 35 ボブ:キーボード。ドニー:ラップスティール。歴史的な韓国公演のオープニングは「雨の日の女」。今回のツアーでは、3月18日名古屋、29日東京に続いて3度目の登場。もちろん、「エヴリバディ・マスト・ゲット・ストーンド」の合唱が起こる。ちなみにソウルは朝から雨が降り止まない。 2. Lay Lady Lay ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ペダルスティール。 ボブが何も持たずにステージ中央のスタンドマイクの前に立つ。日本ツアーでは、雪模様の照明と書いたが、大会場の今夜は雲のように見える。12日大阪、19日名古屋、26日東京に続いて4度目の登場。名古屋のようにギターを弾きながら歌うのもいいが、何も持っていない方が自由に体を動かせる。ペダルスティールの甘く切ない響きをバックに、ボブは左半身の決めポーズで立ったり、両手を広げたりしながら、感動的なハーモニカを披露。 3. I'll Be Your Baby Tonight ボブ:ステージ中央、ストラトキャスター。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ペダルスティール 。今夜は、ややスピードを速めた軽快なカントリー・ロックだ。13日大阪、15日大阪、21日東京に続いて4度目の登場。今夜のボブはロー・ポジションに執着せずに、高音も弾きながら素晴らしいギター・ソロを聴かせる。何度も繰り返すが、ボブのようなギターを弾く人はいない。 4. Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again ボブ:キーボード、ハーモニカ。スチュ:アコースティックギター。ドニー:ペダルスティール。曲の前半はかなりオリジナルに忠実に歌っていたが、後半は崩して自由なヴォーカルを聴かせる。13日大阪、15日大阪、23日東京、24日東京に続いて5度目の登場。 5. The Levee's Gonna Break ボブ:キーボード。ドニー:マンドリン。トニー:ウッドベース。11日大阪、12日大阪、15日大阪、18日名古屋、19日名古屋、25日東京、29日東京に続いて8度目の登場。ボブはこの曲を気に入っているようだ。スチュのリズムギターが、まるで洪水の泥水のように響く。ドニーのマンドリンを中心に、ボブのオルガンとチャーリーのギターによる大ジャム大会が展開される。ステージ上のミュージシャンたちの視線はボブに集中するなか、ボブの印象的なオルガン・ソロが響く。 6. Just Like A Woman ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。スチュ:アコースティック・ギター。ドニー:ペダルスティール。ジョージ:ブラシ。スチュがアコースティック・ギターでイントロを弾き始める。一瞬、「エヴリー・グレイン・オブ・サンド」かと早とちりしたファンもいるだろう。12日大阪、19日名古屋、25日東京に続いて4度目の登場。日本ツアーでもキーボードを弾いたり、弾かなかったり、日によって違っていたが、今夜はキーボードで始め、途中からステージ中央に移り感動的なハーモニカを聴かせた。コーラス部分を一気に「ジャスト・ライク・ア・ウーマン」とワン・ワードのように歌うので、いっしょに歌おうとしたファンは戸惑ったかもしれないが、今夜のハーモニカを聴けたのは幸せだ。 7. Honest With Me ボブ:キーボード。ドニー:ラップスティール。天井に反射した照明によって客席もかなり明るくなる。12日大阪、16日大阪、19日名古屋、23日東京、26日東京に続いて6度目の登場。スチュがリードを演奏し、ジョージが駆り立てるようにドラムを叩く。スチュのギターとボブのオルガンの掛け合いが素晴らしい。 8. Sugar Baby ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。トニー:ウッドベース(弓)。ドニー:ペダルスティール。スチュ:アコースティック・ギター。ジョージ:ブラシ。19日名古屋、21日東京、24日東京、26日東京に続いて5度目の登場。今夜もキーボードを弾かずに、最初からスタンドマイクで歌った。ドニーのペダルスティールが美しい旋律を奏で、ボブはブレークを組み込んだ自由なヴォーカルを聴かせた。さらにこの曲でも素晴らしいハーモニカを披露。最後に余韻を残すように、トニーが感情を込めて弓でベースを弾いた。 9. High Water (For Charley Patton) ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:バンジョー。トニー:ウッドベース。11日大阪、15日大阪、25日東京、28日東京に続いて5度目の登場。日本ツアーではジョージのパワフルなドラムが目立ったが、今夜はドニーのバンジョーが際立っている。とくに間奏で聞かせたバンジョー・ソロ、ボブのハーモニカとの掛け合いは素晴らしい。 10. Desolation Row ボブ:キーボード。ドニー:マンドリン。トニー:ウッドベース(弓)。スチュ:アコースティック・ギター。ジョージ:ボンゴ。15日大阪、19日大阪、24日東京、29日東京に続いて5度目の登場。様々な人物が登場するこの曲は、何度観ても飽きない短編映画のようだ。日本でも何度も楽しませてくれたが、今夜もボブはオルガンで下降メロディーのリフを奏でると、それに答えるようにヴォーカルも自由にメロディーを変える。インプロヴィゼーションに富んだヴォーカルこそ、ボブの最大の魅力のひとつ。チャーリーの美しいギターとボブのオルガンが絡み合いが印象に残る。 11. Highway 61 Revisited ボブ:キーボード。ドニー:ラップスティール。チャーリー:ボトルネック。 日本ツアーでは使われなかった新しい照明が登場。日本では無数の輪がこんがらがった模様だったが、今夜は大理石、あるいは雲母のような模様の照明だ。毎日歌われるが、少しずつ違う。今夜のボブのオルガンは、アヴァンギャルドと表現したくなるほど自由だった。チャーリーもついていけないんじゃないかと感じさせるほど、ボブは自由奔放なリフを繰り返し、あおりまくる。大ジャム大会に観客は大歓声を上げる。 12. Shelter From The Storm ボブ:キーボード&ハーモニカ。トニー:ウッドベース。ドニー:ペダルスティール。スチュ:アコースティック・ギター。13日大阪、18日名古屋、21日東京、28日東京に続いて5度目の登場。もちろん2010年版の、チャーリー、スチュ、ドニーがそれぞれソロ・パートを取る新アレンジだが、回を重ねるごとに完成度が高まる。トニーのベース・ソロが組み込まれてもいいと思うのだが。 13. Thunder On The Mountain ボブ:キーボード。ドニー:ラップスティール。 スチュ:アコースティック・ギター。明るい照明に照らされ、今夜も興奮のジャムが繰り広げられる。チャーリーのギターによるイントロに続き、今夜のボブは歌の出だしから快調だ。さらにボブは、シャナナがリバイバルヒットさせた「At The Hop」を連想するオルガン・リフでミュージシャンたちを駆り立てる。今夜も大興奮のジャム大会だ。 14. Ballad Of A Thin Man ボブ:ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ラップスティール。いつものように黒幕にシルエットが映し出され、ドラマティックな効果を生み出す。スチュがリード・ギターでイントロを弾き終えると、ボブは一瞬右手を頭上高く上げ、最初からハンドマイクで歌い始める。途中、珍しく一般的なバンドのように、ボブを中心に左側にスチュ、トニー、ジョージ、右側にチャーリー、ドニーと並んで演奏する場面があった。見事なハーモニカ・ソロに、観客が大歓声を上げる。29日東京の日本最終公演では「いつまでも若く」が歌われたが、やはりメインセットの締めくくりはこの「やせっぽちのバラッド」がいい。セクシー・ポーズを決めながら「ミスター・ジョ~ンズ」と歌うボブに観客の歓声が止まない。ボブも軽くお辞儀をしてステージを去っていった。 メインセットが終わり、10分後にアンコールセットがはじまる。バックに大きなアイロゴの幕が飾られる。 15. Like A Rolling Stone ボブ:キーボード。ドニー:ペダルスティール。総立ちの観客の前でアンコールが始まる。日本ツアーで使われた客席にスポットライトが当てられる照明はない。後方席の客が前につめて通路が人で埋まる。ソウルのセキュリティーはかなり緩い。会場のあちこちでフラッシュがたかれる。カメラ付き携帯はもちろんだが、デジカメや本格的一眼レフで撮影するファンもいる。ボブは例によってヴォーカルを崩して歌うが、観客はかまわずにコーラス部分を大合唱する。ライヴ・ハウスとは違った、大ホールの迫力に圧倒される。 16. Jolene ボブ:キーボード。トニー:ウッドベース。ドニー:ラップスティール。ボブがオルガンでアヴァンギャルドなソロを聴かせる。ボブはまちがいなく「王様」だ。ならば観客は「女王」か。大洪水のようなジャムを展開。 (メンバー紹介) この夜、歌以外でボブが声を発したのは、このときだけ。 17. All Along The Watchtower ボブ:キーボード。スチュ:リード・ギター。ドニー:ラップトップ。26日と28日の東京では「風に吹かれて」を歌ったために、この「見張り塔からずっと」は歌われなかったが、この曲を聴けなかったファンは残念に思っているはずだ。アイロゴの黒幕にまだら模様の照明が当てられる。スチュが鋭いリード・ギター、エネルギーのほとばしる自由な絡み合い、ドラマティックで突き抜けるような鋭い歌と演奏に観客は大歓声を上げる。今夜のボブは、下降メロディーを多用し、今回のツアーのなかでももっとも自由な歌い方を披露。 曲が終わると、いつものようにボブを中心にミュージシャンたちが一列に整列した。ボブは小さく2回ガッツポーズをしてステージを去た。しかし拍手と歓声は止みそうもない。ある程度予想はしていたが、場内の明かりも点灯されない。そう、ソウルでも奇跡が起きた。ボブがミュージシャンと一緒に2回目のアンコールに戻ってきた。 18. Blowin' In The Wind ボブ:キーボード→ステージ中央、ハーモニカ。ドニー:ヴァイオリン。26日東京、28日東京、29日東京に続いて4度目の登場。チャーリーが低音を強調したリード・ギターを弾く。ロック・ビートを強調したメリハリのあるヴァージョンが、聞き手の心に突き刺さる。キーボードを離れ、ステージ中央に移ったボブは、深くしゃがみ込みながらハーモニカを演奏。最後にお辞儀をして終えた。 ふたたびボブを中心にミュージシャンが一列に整列する。ボブは両腕を90度に曲げ、左、右、中央の順に小さくガッツポーズを繰り返し、お辞儀をし、言葉こそ発しなかったが最後にうなづいて去っていった。 ボブが去っても場内の明かりがしばらく点かない。「もしかして、まさか」と一瞬思ったが、もちろん3回目のアンコールはなかった。気を持たせたが、やがて明かりが点灯し、会場を後にする観客は全員にこやかな笑顔をうかべていた。 ●登場楽曲(ソウルを除く)  |

|

菊田俊介シカゴ20周年記念コンサート 東京公演・・・細川真平

|

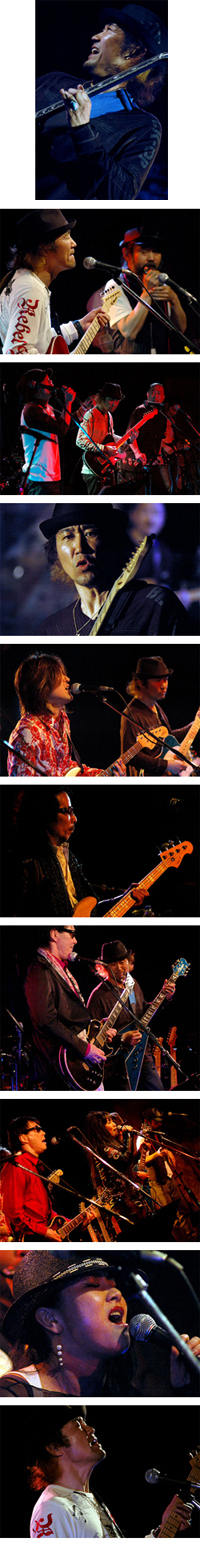

ブルース・ギタリスト、菊田俊介の≪シカゴ在住20周年記念ライヴ≫が3月28日、Blues Alley Japanにて行われた。自ら率いるShun Kikuta Bandに、複数のゲストを迎える形だ。 ブルース・ギタリスト、菊田俊介の≪シカゴ在住20周年記念ライヴ≫が3月28日、Blues Alley Japanにて行われた。自ら率いるShun Kikuta Bandに、複数のゲストを迎える形だ。菊田は1986年に渡米、ボストンのバークリー音楽院に入学した。'90年に同校を卒業すると、ブルースを志してカゴへ移住。それから20年が経った。その間に、B.B.キング、バディ・ガイ、ジュニア・ウェルズら数多くの大御所との共演を果たし、ココ・テイラー&ブルース・マシーンのメンバーにも抜擢された。野球少年だった彼に敬意を表して喩えるならば、それは大リーグに入った松井やイチロー並みの活躍であり、同じぐらいの価値があると言っていいだろう。いや、先駆者という意味では、野茂を例に挙げるのがいちばん相応しいかもしれない。 とは言え、この20年のうちには紆余曲折もあったはずだ。ないはずはないだろう。“だってそれがブルースだからね”と、ブルースの神様がウィンクしている姿が目に浮かぶようだ。そんな由無し事を思い浮かべながら、20年間の集大成となるステージを見つめる。 オープニング・ナンバーは、インストゥルメンタルの「Mr. Air」。菊田のギターの艶やかなトーンに驚かされる。シンガーが入って、2曲目はファンキーな「Me And My Guitar」。スケールの大きなソロに、シャープなカッティング・ソロと、徐々に熱くなっていく。 雰囲気たっぷりのソウル・バラード「Let's Straighten It Out」では、得意のヴォリューム奏法が非常に活きている。再びファンキーに決めてくれたのが「Higher Ground」。カッティング、ソロともにワウ・ペダルが大活躍だ。 菊田が自らヴォーカルを取るオリジナル・ナンバー「Chicago Midnight」は、ジャジーなブルース・バラード。ここでもヴォリューム奏法が映える。そして後半、ステージを下り、客席後方まで歩みながら、徐々に燃え上がっていくソロが見事だった。 次の「When You Feel Lonely」で初めてゲストが登場する。やはりシカゴで活動していたことのあるブルース・ハーピスト、石川二三夫だ。ロックぽいオリジナル・ナンバーに、彼の太い音での熱いブロウが、最高にマッチする。菊田もそれに呼応するかのように、攻撃的なソロを聴かせてくれた。 インスト・バラードの「Old Soul」もオリジナル。ヴォリューム奏法にオクターヴ奏法も絡め、彼のジェントルな魅力が横溢する。アップテンポの「The Stamble」は、フレディ・キングのインスト・ナンバー。シャッフル・ビートに乗っての弾きまくりプレイが心地いい。そして、一部最後の曲は、ローリング・ストーンズの「Miss You」。この日の司会を務めた、元ローリング・ストーンズ・ファン・クラブ会長、マイク越谷がコーラスでゲスト参加した。オリジナルが持つファンキーさに、ブルージーなテイストが加えられ、その絶妙なバランスがたまらない。ワウを使ったソロも、聴く者に迫って来た。 第二部はジミー・リードの名作「Honest I Do」から。再び石川二三夫が登場、2人とも椅子に座って渋いデュエットを聴かせてくれた。抑えた演奏に、石川のハスキーな声がまた素晴らしい。 MCで“シカゴを長く離れているとホームシックになるんだ”と笑わせてから、再びバンドとともにオリジナルの「Let's Jam」。菊田の繰り出す多彩なフレーズに、ベース・ソロ、ドラム・ソロ、そしてサーフ・ロック的な展開と、聴きどころの多い楽しい1曲となった。次の「Little By Little」は、ジュニア・ウェルズとのツアーで教えられ、初めて歌わされた思い出のナンバーだ。ここにも石川が参加、息の長いプレイにハープの醍醐味を感じさせてくれた。 ここで、ベースに鮫島秀樹、ギターにichiroがゲストとして登場。ichiroが歌って、ファンキーな「Standing On The Shakey Ground」を。2人のギタリストの楽しそうな掛け合いソロ・プレイが印象的だった。続いて菊田の、“アルバート・キング、スティーヴィー・レイ・ヴォーン、オーティス・ラッシュに捧げます”という紹介から、「The Sky Is Crying」へ。彼はフライングV・タイプに持ち替え、ヴォーカルも取る。ファースト・ソロはichiroがSRVぽく、セカンド・ソロは菊田がアルバート・キングぽく決めた。両者のプレイとも本気で、熱い。ブルースに人生を捧げた男たちの魂が、ビンビン伝わってくる。 そして、ichiroに代わって今度は、ロックンロールに人生を捧げた男、鮎川誠の登場だ。石川も加わって、「Blues With A Feeling」。ミック・ジャガー&The Red Devilsを思い出すリトル・ウォルター作品。黒のレス・ポール・カスタムをかき鳴らす鮎川の存在感は別格だ。そして、無加工のそのサウンドは、“これぞレス・ポール”という究極の生々しさに満ちていた。次にichiro、女性ジャズ・シンガーの彩花(iroha)も参加して「Sweet Home Chicago」。彼女のジャズ・フィーリングが、適度にダルな雰囲気を醸し出す中、全員がそれぞれの個性を発揮した熱演を聴かせてくれた。 そして、本編ラストは、シーナも登場してのチャック・ベリーのロックンロール「Johnny B. Goode」。鮎川とシーナが揃うと、どうしてもシーナ&ザ・ロケッツに見えてしまう瞬間もあるのだが、しっかりと菊田に絡んでいくステージングには、シーナの心遣いが垣間見えていた。 アンコールでは、再びichiroを迎え、「Mustang Sally」。マイク越谷によれば、このナンバーは1960年代にウィルソン・ピケットでヒットしたR&Bの名作でオリジナルはサー・マック・ライス。90年代以降シカゴ・ブルース・シーンでのスタンダードになっているという。当初は予定になかったこの曲を演奏したのは、どうしてももう1曲、ichiroと演奏したいという菊田の強い気持ちの表れだった。世界のブルース・シーンの中で見れば、まだ“若武者”と言ってもいいかもしれないこの2人、互いに意識し合いながらも、出会ってからまだ日の浅いこの2人の絆は、この日とてつもなく強力なものとなった。そして次に、菊田とバンドのみでオリジナルの「Love Love Love」を。未来への希望を感じさせる、明るく力強いメッセージ・ソングだ。最後の最後はお馴染みの「餃子BLUES」。宇都宮の餃子の魅力をファンキーに表現したこのナンバー、再び客席を歩き回っての名演もあり、会場は大きく盛り上がった。 多くの魅力溢れるゲストが出演したこのライヴ。ブルースが好きでよかったと思わせてくれる、本当に充実した内容だった。その中で、何がいちばん印象に残ったかと言うと、変な言い方かもしれないが、菊田のプレイが持つ、“シカゴ臭さ”だ。ブルースを愛する人は世界中にいて、世界中にそれぞれのブルースがある(もちろん日本にもある)。今さら、“ブルースの本場=シカゴ”と、それだけでひれ伏すつもりはまったくない。だが、それでも、やっぱり、シカゴのブルースには、シカゴのブルースにしかない、独特の匂いがあるのだ。そしてそれは、ブルースが好きである以上、ひれ伏すつもりはなくても、ついひれ伏したくなるような、大きな何かなのだ。菊田のプレイには、確実にそれがあった。 *写真:池野 徹 |

|

ヘレン・メリル Live @ Blue Note TOKYO・・・川上 博

|

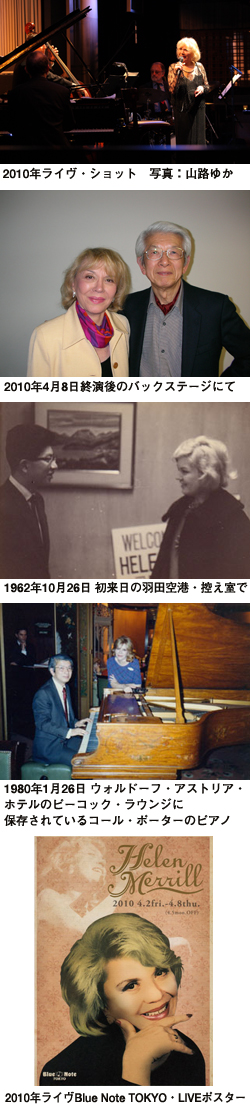

ヘレン・メリルが4月2日から8日までBlue Note TOKYOに出演、その最終日に出かけた。この前に観たのは2007年3月2日のBlue Note TOKYOだったから、3年ぶりだ。テーブルは満席。定刻19時、テッド・ローゼン (ピアノ)、スティーヴ・ラスピナ (ベース)、テリー・クラーク (ドラムス) トリオの演奏が始まると、テリーの切れのいいドラムに乗せて、ピアノとベースが心地よく響き、観客が気分よくほろ酔いになってきた頃、お待ちかねのヘレン登場! ヘレン・メリルが4月2日から8日までBlue Note TOKYOに出演、その最終日に出かけた。この前に観たのは2007年3月2日のBlue Note TOKYOだったから、3年ぶりだ。テーブルは満席。定刻19時、テッド・ローゼン (ピアノ)、スティーヴ・ラスピナ (ベース)、テリー・クラーク (ドラムス) トリオの演奏が始まると、テリーの切れのいいドラムに乗せて、ピアノとベースが心地よく響き、観客が気分よくほろ酔いになってきた頃、お待ちかねのヘレン登場!最初のナンバーは「降っても晴れても (Come Rain Or Come Shine)」、続いて「オール・オヴ・ミー (All Of Me)」、「サマータイム (Summertime)」、「枯葉 (Autumn Leaves)」、「セントルイス・ブルース (St. Louis Blues)」と、胸にしみる恋の歌をヘレンならではの情感たっぷりに聴かせ、『サウンド・オブ・ミュージック』からの「マイ・フェイヴァリット・シングス (My Favorite Things)」で明るい曲に転じ、「クローズ・ユア・アイズ (Close Your Eyes)」、「恋仲だと人は云う (People Will Say We’re In Love)」と、お得意の曲を歌い継ぎ、一旦退場してトリオの演奏が1曲。 後半は「ラヴァー・マン (Lover Man)」、「バイ・バイ・ブラックバード(Bye Bye Blackbird)」、「スイングしなけりゃ意味がない (It Don’t Mean A Thing)」とお馴染み曲が続き会場は一段と熱気に溢れ、「ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥー (You’d Be So Nice To Come Home To)」で一気にヘレンと観客の心はひとつになって、手拍子をとっての盛り上がりを見せた。そしてラスト・ナンバーは「ス・ワンダフル (‘S Wonderful)」。1時間半のショー・タイムを満喫。≪ニューヨークのため息≫ 健在なりの一夜を楽しんだ。 1962年10月7日、初来日のヘレンを私は羽田空港に出迎えて、あれから実に47年余になる。その間に東京で、ニューヨークで、家族ぐるみの良いおつきあいをさせて頂いている。 |

|

ヴァシュティ・バニヤン・インタビュー・・・高見 展 & 中川 五郎

(質問作成協力:Mike M. Koshitani) |

|

そんな彼女が2度目の来日。3月16日にBillboard Live TOKYOでインタビューした。 ●では、まずあなたのキャリアを振り返らせていただきたいのですが、よく知られているように、そもそもあなたのキャリアはアンドリュー・オールダムに発掘されたということになっていますが、どういう経緯だったのか教えてください。 「初めて会ったのは、わたしの母親の友人の女優さんを通してのことで、パーティでわたしが歌っているのをみかけて、アンドリューが興味を持つかもしれないと思ったらしいのね。マリアンヌ・フェイスフルがちょうどアンドリューの事務所をやめたばっかりだったから、わたしなら重宝するかもしれないということで。それで、その女優さんの事務所で初めて会ったんだけど、その時アンドリューは一言も、なにも言わなくて(笑)。とっても怖かった(笑)。何曲か歌って、そのまま帰ったんだけど。翌日になって、アンドリューがわたしとレコードを作りたがっていると連絡が入って」 ●じゃあ、それがオーディションだったんですね。 「そう、そうとは知らなかったけど。まだ19歳で世の中で起きていることのほとんどなにもわかっていなかったから(笑)」 ●当然ながら、ミックとキースが書いた「Some Things Just Stick in Your Mind」をあなたの「I Want to be Alone」とカップリングしてシングルで出すというのは、アンドリューの思いつきだったんですか? 「そう、で、わたしとしてはそれはやりたくなくて、あくまでも自分の曲でやりたかった。自分としてはパフォーマーよりもソングライターをやっているつもりだったし。だから、すごく嫌だったんだけど、父からのここは妥協するべきだよという勧めがあって、それでB面にわたしの曲を収録することになったわけ。どっちみち、誰にも聴かれることはなかったんだけど(笑)」 ●(笑)そんなことはないと思いますけど。ただ、そういうことであれば、ストーンズとの交流などはあまりなかったんでしょうか。 「そうね……でも、レコーディングの時にはミック・ジャガーが居合わせてくれたんだけど。それにアンドリューの事務所に出向くと、何度かストーンズの人たちとは顔を合わせることもあったし。特にやっぱり、キース・リチャーズはいつも親身に接してくれたのね。あの人たちのなかでは唯一わたしと音楽の話をしてくれたし、今自分たちがなにをやっているのかって、具体的に音楽の話をしてくれるのってキースだけだったから(笑)。ほかの人たちはもう、なにを話してもなにをやらせても、あのパーティがあって、このパーティがあっ て、そればっかりで・・・(笑)。だからまあ、とっても楽しい雰囲気ではあったのよ。ただ、わたしがやりたいことではなかったのね。わたしがやりたかったのは、自分の作品を世に送り出したいということだったから。それでまあ、ほかを探すことになったわけだけど」 ●というわけで、アンドリューとの体験はあまり満足のいくものではなかったと。 「というより、それはもうちょっと後で起きたことで、ここまでの話はまだ65年に起きたことなのね。それでいったんアンドリューのところから離れて、自分ひとりでシングルを出してみたわけ。自分とチェロを使ってという形で。でも、これもうまくいかなくて、これはそれこそ、誰もまったく聴いていないはずだし。でも、その後、アンドリューが自分でレーベルを立ち上げるという話になって、これは当時としてはものすごく新しい話だったのね。この時点でインディペンデントなレーベルを立ち上げた人なんてほかにはまだいなかったか ら。それまではEMI、パーロフォン、デッカとか、そういうメジャーしかない世界だったわけで、それだけ画期的な試みだったから、イミディエイトでやってみようかという話はものすごくわたしも前向きに考えていたわけ。その後、いくつか曲も書いていたし、それを聴いてもらったら、これはイミディエイトでぜひやらせてほしいという打診をもらって。それで、シングル3枚分のレコーディングをしたんだけど、結局、1枚も出してもらうことにはならなかったのね。まあ、それぞれに事情があったわけだけど・・・要するに、イミディエイトではいろいろアイディアが渦巻いていて、それはそれでどれも本当に素晴らしいものなんだけど、そういうのがなかなか形にならなくて、そのうちに次のアイディアへなだれ込んで、その過程でなんかいろいろうやむやに忘れられ ていくっていうことがよく起きていたのね。わたしもまたそのなかの1人だったわけで。そこでわたしももう気持が折れてしまったから、またイミディエイトをやめることにしたの。それとロンドンや自分の家族、そういうものも全部を捨てることにして、知らないところへ行ってみることに決めたのね」 ●では、60年代の残りの日々はデビュー作の『Just Another Diamond Day』の楽曲を用意していくことに費やされたということなんですか。 「そもそもこのアルバムの楽曲とかもレコーディングするつもりはなくて、自分が後にしてきた過去とあわせてすべて捨ててきたつもりだったのね。ただ、ロンドンからスコットランド北部まで馬に引かせた荷車で旅していく過程でいろいろ書けたものがあって。ドノヴァンがアーティストたちを集わせるコミューンみたいなものを作っていて、そこへ行くつもりだったんだけど。そこへ行く途上でこうした楽曲がいくつも書けて、特にそれをレコードにするつもりもなかったのね。ただ、そこへジョー・ボイドとも出会って、彼がもう一度やっ てみろと音楽業界に引き戻してくれたわけ。それで、旅が終わった時点でロンドンへ戻ってみて、これらの楽曲をなんとか形にしてみせたわけ。ドノヴァンのコミューンもまるで形にはならなかったっていうこともあって(笑)」 「(笑)着いてみたら、なんにもなかったっていう感じだったから。あはは」 ●(笑)そうした時代を今どのように振り返ったりしますか。 「どういう風に? そうね、とても楽しくて今も懐かしい時代だとは思うわ。いろんなバリアーが打ち壊されていく時代だったし、特にエンタテイメントの世界では若い人たちが主導権を握っていく時代だったから。それまではどこを向いてもスーツを着た年寄りがすべてを仕切っていたから。若い人がそれだけ力を握っていくっていう意味ではとてもわくわくする時代ではあったのね。よりよい時代を作っていこうっていう。実際にそうなったかならなかったはまた別の話として。だから、わたしとしてはすごくクリエイティヴな時代だったと思う。若い人たちにとってはそれまで許されていなかった機会がいろいろ開けてきた時代だったしね。それにすごくみんなが勇気も奮って行動していたというか。というのも、当時の大人たちというのは、とにかくなにかつけて頭ごな し否定してくることが多かったから。なにもかも言われたとおりにきちんとやらなくちゃならなくて、それができないとそれだけでのけ者にされてしまうところがあったのね。だから、そういう鼻つまみ者が当時は大勢たむろしていたというわけなのね(笑)」 ●そうやって『Just Another Diamond Day』の楽曲を用意していた日々を特に象徴するような思い出ってなにかありますか? 「まあ、だからその楽曲をいろいろ旅しながら書いた頃のことかしら。旅をしていたその頃の日々が思い出になってるわよね。馬を引かせて、当時のボーイフレンドと一緒で。あとは犬と小さな荷車っていうか(笑)。とにかく音楽をかけるための電力がまったくなかったから、それがわたしの基礎を作ってくれたというか。つまり、最後に聴いたのがドノヴァンで、それ以外の影響を受けようがなくなったというか(笑)。それと旅の途上で出会った伝統的なミュージシャンたちとかから影響されるという。まだヴァイオリンを弾いたりする人 たちがよく見かけられたし、スコットランドに入ってから特にそういう人たちをよく見聞きすることが多くて。それで、当時の流行の音楽よりも、そういうものにものすごく影響を受けたところがあったのね。そういう意味で、ひとりっきりでなんかいろいろ考えて煮詰まっちゃうよりは、わたしにとってそうい う影響がすごくプラスに働いたと思う。自分のようなタイプのミュージシャンが近くにまったくいないっていう状況はとても孤独だったけど、でもちょっと独特なものを作り上げていくためにはすごくいい環境だったと思うのね」 ●けれども、そうやって『Just Another Diamond Day』を発表して、それから『Lookaftering』を出すまで35年もあったわけですが、これだけ時間がかかったのはどうしてだったんでしょうか。 「というのも、『Just Another Diamond Day』を作ってみたのはいいけれども、結局、これもまた誰にも聴かれることにはならなかったし、リリースもまともには出してもらえなかったのね。フィリップスではちゃんとカタログにも入れてもらえなかったくらいだし、だから、誰にも知りようのないレコードにな ってしまったの。結局、音楽誌とかでいくつかレヴューが載った程度で終わって、そのうちのひとつがとてもひどい記事だった。書き手は聴いていると気が滅入って憂鬱になる作品だとしていて。そもそもわたしがこの作品を書いたのは、自分の鬱屈とした心境をはねのけるためだったのに人を憂鬱にさせている となったらどうしようと思ってしまって、その記事を読み終えて雑誌を閉じて、そこでもう二度とやらないと心に誓ったのね。それから二度とギターにも手を触れなかったのよ。上の子供にギターの弾き方を教えることになった時以外はね。そういうわけで、音楽を本当にもう自分から遠ざけてしまったわけなの。それは心から傷ついたからなのね。わたしはわたしなりにやって、でも、誰にも理解されなかったっていうことになったから。耳に入ってくる意見は、これじゃただの童謡だとか、言葉遊びだとか、さまつな音楽だと、そういうもの ばっかしで。それでわたしもまた、そういう風に考えてしまうようになったの。自分の音楽なんてどうでもいいもので、すごくつまらないものだと。だから、その後の35年の間、わたしはまるで音楽とは関わらなかった。子供たちに歌ってあげるようなこともしなかったし、なにもしなかった。ただ、コンピュー ターを家でも使うようになってインターネットにアクセスしてみたら、人々がわたしのレコードについて語り合ったりしていたことを初めて知ったのね(笑)!」 ●なるほど(笑)。 「しかも、みんなが、当時のわたしがこう感じてほしいと思っていたようなことを口々に語ったりしていて。でも、当時は誰もなにも言ってくれなかったのよ。自分の親しい友達さえなにも言ってくれなかった(笑)。だから、そういうことを発見して、それがまた大きなきっかけになったというか。また、ブートレグが出回っていたから、わたしの版権を持っている会社に連絡を入れて相談してみたら、そこの担当者のひとりが実際に聴いてみてくれて、それから連絡をもらって、素晴らしいと思ったと言われて。わたしとしては『これって夢 なんじゃないのかしら?』ってほほをつねりたくなったわ(笑)。で、その人がわざわざスピニー・レコードを設立してくれて、『Just Another Diamond Day』を再発してくれたわけなの。まあ、せいぜい200枚くらい売れればいいかななんて話をしていたんだけど(笑)、どうも、最初にリリースした時にはなかったようなインスピレーションを人々に今回はもたらすことができたみたいなの。実際にそのことを目撃して、その成果を享受することになって、本当に幸せだと思う。あんな昔に作ったものが、結局は誰かに理解されていたということ、そのおかげで、わたしの心の鍵も開けて、またギターを手に取ることができたし、『うーん、思っていたほどひどいもんじゃなかったのね』って思えるようになって、そうすると、また曲を思いつくことができるようになったというわけなの」 ●そうした心境の変化をきっかけに新作に取り掛かったという感じですか? 「それとプロデューサーのマックス・リヒターと出会ったということが大きかったわね。というのは、マックスはわたしのやろうとしている音楽を本当によくわかってくれるから。わたしの頭のなかでどういう音が鳴っているのか、それをわかってくれるわけ。わたしは楽譜を書けも読めもしないから、だから、どんな音をイメージしているのか、それを言葉でしか説明できないんだけど、それでもマックスはよくわかってくれるわけなのね。だから、仕事のパートナーとしてすごくうまくいったし、わたしのキャリアなかでも(笑)、最高の瞬間だったんじゃないかしら。とても素敵な経験になったのは確かなの」 ●ちなみに、『Just Another Diamond Day』が音楽ファンの間で熱く語られていたのを発見したのは具体的にいつぐらいのことだったんですか? 「えーと、96年ね」 ●で、それまでは本当に文字通り、音楽から遠ざかっていたということなんですか。 「そう。自分にまた音楽がやれるなんて、それまでは1回たりとも、思いつきでさえ、考えたことがもうなかったから。だから、このめぐり合わせはとても幸せなものだったと思うのね」 ●で、マックスと知り合って、新作への構想が実現していったという経緯だったんですか。 「ううん、まずはグレン・ジョンソンがやっていたピアノ・マジックっていうバンドがあって、彼からわたしは初めてレコーディングに参加してもらえないかというアプローチを受けたのね。で、それが30年以上経って初めてスタジオに足をまた踏み入れる機会になったわけ。で、本当に楽しかったんだけど、でも、実は自分がまだ歌えるかどうかもよくわからなくて、お話をいただいた時は『はい、もちろんです!』ってすぐに承諾したけど(笑)、本当はまだ歌えるのかどうか全然わからなかったの。でも、いざ、スタジオでマイクの前に立ってみたら……もう、本当に気持ちよくなっちゃって(笑)」 ●(笑)。 「(笑)天にも昇る気持だった。それからスタジオから出ても、もうずうっと雲の上を歩いているような心地で、そのままふわふわした気分で娘に電話をして『お母さん、またこういうお仕事をやってみたくなっちゃった。またアルバムを作ってみたいわ』って話したのをよく憶えてるわ。ただ、手持ちの曲がこの頃はまだ全然なくて。でもね、ひょっとしたら、またやれるのかしらっていう思いつきはその時、感じたのね」 ●そこでまた曲を書き始めたことだと思うんですけど、わりと自然に曲が湧いてくる感じだったんですか。 「もう全然っ(笑)!」 ●(笑)。 「もうなにをやっても、ゴミみたいなものしか書けなくて(笑)。あーひどい、海の底にでも沈めておかなくちゃって思うものばっかりで(笑)。だから、本当にちょっとずつ前に進んでいくっていう感じだったのね。その間はもう、誰にもなにも聴かせなかったし。それから今度はアニマル・コレクティヴに会うことになって、今度は彼らのEPの『Prospect Hummer』のレコーディングに参加してほしいと声をかけてもらったのね。しかも、彼らはファット・キャット・レコードと契約していたから、レコーディングの時にも、ファット・キャットのデイヴといろいろ話すことになって、今なにをやってるのっていう話になったのね。実はいろいろ曲を書いているのって話したら、もし意見などほしかったらぜひこちらに送ってみてよと言われて、せっかくだから送ってみたら、そのままファット・キャットと契約することになったという。するとそのファット・キャットにマックス・リヒターもいて、しかも、マックスがたまたまわたしの住んでいるエディンバラに引っ越してきたばかりだというので、実際に会いに行ってみたらっていう感じでね、本当にその後は成り行きのまんまでとんとん拍子にうまくいったのね。だから、本当に素敵なめぐり合わせだったのね。ある人に出会うとそこからまた別の人へという繋がりが2年くらいどんどん続いて、その間、ずっと曲をひとりで書いていくっていう作業を同時進行させていて、それがすべて『Lookaftering』で形になったわけなのね」 ●“Wayward”をどのように書いたのか、教えてもらえませんか。 「えーとね、わたしがずっと音楽から離れていた間、わたしは子供たちを育てたり、田舎で暮らしたりと、家庭にどっぷり浸かっていたわけだけど、でも、わたしの心のどこかには、ツアーをしたりとか、旅をしたりとか、かつて自分が送っていたような生活をまた送ってみたいと思う自分もいたわけなの。でも、それと同時にわたの気持は子供たちに注がれてもいたわけで、すると、家に腰を落ち着けていること、そして子供たちの面倒をみることはもうどうしてもやらなきゃならないことだったわけ。だから、女にとっては、今とは違う世界も自分にはあったんだという、矛盾がいつもついて回ってくるのね。で、その別の世界は、子供たちが自分の手を離れるまでは足を踏み入れられない世界になってしまうわけなの。そういうことへの思いがあって、この“Wayward” が書けたということがあるんだけど。だから、この曲のなかの父親たちが置き去りにされていくというくだりについては、実はね、わたしはまた別なヴァージョンもレコーディングしていて、それは置き去りにしちゃうのはちょっとかわいそうかしらって気になったから、もうちょっとやんわりした内容なんだけど(笑)。でも、マックスが置き去りにしちゃったヴァージョンの方がいいって言い張って。歌がそっちの方がよかったからということで(笑)」 「いずれにしても、本気じゃないのよ(笑)」 ●(笑)わかりました。では、デヴェンドラ・バーンハートやジョアンナ・ニューソンなど、わりとラディカルな今のフォーク・シーンを牽引する若いアーティストとのコラボレーションなどはどういう風にして実現したのでしょうか。 「うーんと、それはデヴェンドラの方からわたしにメールを書いてきたっていうことがあって。ちょうど彼が『Just Another Diamond Day』を発見した頃のことだったのね。デヴェンドラにとっては、彼の人生のなかでもちょっとよくない時期を迎えてた頃で、ただ、このアルバムを聴いてとても助かったということが書かれてあったのね。で、わたしのCDについていたメール・アドレスに『こんにちは! ぼくはサンフランシスコ在住のただのダニです』っていうメール送ってきたわけ(笑)」 ●(笑)相当キテますね。 「『ずっと自分の歌を歌ってきていますが、ものすごくしんどい経験が続いていて、やめようかと思っています』っていう、もうほんとに気の毒な内容のメールで、『自分の音を送ってもよろしいでしょうか』ってあったから、『送ってもらうのは全然構わないから、自分のことをダニなどとは呼ばないでね。人前で自分の歌を歌うガッツがあれば全然ダニなんかじゃないんだから』って返事をしたんだけど。その後、メールや電話で連絡を取り合うようになって、ついは会うことになったんだけど、本当に素敵な子で、だから、その後の彼の成功にはとってもほっとしたっていうか。それにとっても特別な人だから。それとわたしをジョアンナ・ニューソンと引き合わせてくれたのもデヴェンドラだったし。でね、人はよくジョアンナがわたしの曲に影響されているというけれども、そんなことはなくて、わたしと実際に知り合うまではジョアンナは聴いていなかったはずなのよ。だから、むしろデヴェンドラやジョアンナ、あるいはアニマル・コレクティヴについてわたしが思うのは、彼らや彼女こそが、わたしの居られる場所を作ってくれたということなのね。あるいは、ここまでの過程でわたしと仕事をしてくれた人、そういう人たちみんながわたしの居場所を作ってくれたということで、わたしがみんなに影響をもたらしたとか、そういうことでは全然ないと思うのね。むしろ、みんながわたしの音楽が生きていけるような場所を作ってくれたということなのよ。そのことだけでも、みんなことをとてもかけがえなく思っているの。それともうひとつ重要なのは、デヴェンドラもジョアンナも、わたしが音楽をいったん捨てた時くらいの年頃なのね」 ●なるほどねえ。 「だから、音楽的にいうと、わたしもまだ、その辺からやり始めたばっかりだからという思いがあって。だから、ここまでずっと一緒にやってきているミュージシャンたちもみんな本当に若いんだけど、それはそういう風に選んでいるわけじゃなくて、たまたまそうなってしまうわけなのね。でも、やっぱり、みんなよくわかってくれるっていうことがあるし、わたしもまたそうなのよね(笑)」 *写真:轟 美津子 |

|

親子3人が奏でる美しいハワイからのハーモニー!

ManoaDNAインタビュー・・・鈴木 修一 |

|

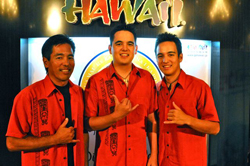

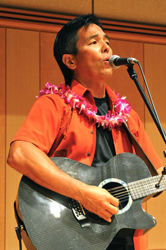

父とふたりの息子が織りなすハーモニーは家族のサウンド。ManoaDNAは、本当にハワイらしいバンドだ。彼ra

の名を聞くのが初めての方のために、ManoaDNAの名前の由来を書いておく。「Manoa」は、彼等が住んでいるオアフ島のマノア。地名だ。そして、「DNA」は父親のDad、長男のNick、そして次男の Alexの頭文字を取った造語で、もちろん、日本人の血をひくKAWAKAMIファミリーのDNAも表している。 4月21日に日本デビュー・アルバム「PURE ALOHA!」がリリース。そしてゴールデンウイークには来日。「Aloha You~きずな~」もNHK「みんなのうた/4~5月のうた」として流れている。2010年ハワイ州観光局キャンペーン・ソング「OUR HAWAI_I」も彼らが歌っている、日本での活躍もめざましい。これから必ず耳にすることになるであろうManoaDNAをこの機会によく知って欲しい。親子3人の暖かい思いと音楽にかける真摯な気持ちをこのインタビューで知ることが出来ると思う。 【ManoaDNA プロフィール】 2005年に親子3人でManoaDNAを結成。ハワイ州観光局の2008年度キャンペーン・ソングとしてAlexが書いた「Discover Aloha with Me」は、日本でもヒットした。そして、2009年度には、第2弾のキャンペーン・ソングとして、「Only in Hawaii」を書き下ろし、提供している。 更に、Manoa DNA はハワイ州生誕50周年記念番組のテーマ曲を制作し、ホノルル市と広島市の姉妹都市提携50周年のドキュメンタリー番組にも自ら主役として出演を果たす。2010年ハワイ州観光局キャンペーン・ソング「OUR HAWAI_I」も提供している。 2005年からお父さんとふたりの息子さんで活動をしていらっしゃいますが、バンドを作ることになったきっかけは。 Dad:計画をして親子でバンド活動を始めたわけではありません。2005年に子供達がメインランドから戻ってきた時に、たまたま知り合いから親子で演奏を頼まれました。じゃーやってみようかということで演奏したのですが、それが今まで続いてしまっています。  (左から:Dad . Nick . Alex) それ以前に3人で演奏することはなかったのですか? Dad:ありませんでしたね。 Nick:憶えていませんが、1回ぐらいはあったかもしれませんが、親子別々に音楽活動をしていました。 おふたりは学生時代をメインランドで過ごしたそうですが、ハワイに戻ってきてお父さんと音楽活動することは望んでいたことでしたか? Nick:3人でやりたいと思っていたわけではありません。偶然、機会に恵まれてやることになったのですが、それは自然な流れでした。父に強制されたわけでもありません。でも、今のように3人でツアーをやるようになるとは思ってもいませんでした。 ピーター・ムーンなどのミュージシャンが多く住んでいるマノアで育ったことはおふたりに影響がありますか? Nick:他のミュージシャンの影響はわかりませんが、マノアは雨が多く、緑豊かな自然に恵まれた場所です。そういう環境で育ったことは私達の音楽に大きく影響していると思っています。 ミュージシャンであるお父さんの影響は大きいですか? Alex:子供の頃から日常的に音楽がある生活をしていました。プロのミュージシャンである父をいつも見ていたので、プロとして音楽をやるということがどういうことかは自然に学んでいたと思います。 父親として、息子さんと音楽活動を行うことをどう思っています。 Dad:父親にとって息子達と一緒に何か出来ることは夢だと思います。息子と一緒に音楽を職業としてやっていける私は幸せ者です。ただし、ステージに立てば、私の息子ではなくプロのミュージシャンとして扱っていますが、 ライヴが終わればファミリーですから和気あいあいとやっていますね。私が息子達に苦労をかけることもありますし(笑)もちろん、子供達に苦労させられることも多くあります。音楽が好きな普通の親子です。  とても親孝行な息子さんをお持ちになりましたね。 Dad:私は世界一幸せな父親だと思っています。世界一の息子に恵まれましたね。 バンドのリーダーはお父さんですか? Alex:YES -そのことに納得していますか? Alex:YES Nick:No comment Dad:私は長年音楽の世界にいますからね(笑)最近は歳をとって気も短くなってきましたし。まじめな話をします・・・私たちの問題ではなく、お客様が私たちに何を望んでいるのかを一番理解できるのが、経験のある私だと思っています。私たちが何をしなければならないのか、いま、息子達は何が出来るのか、そういうことを一番理解しているのが私だと思います。だから私がリーダーなのです。ステージでは彼らに厳しい指導をしていますね。 曲を作ったり、アルバムを作ったりする際、どのように進めていくのですか。 Alex:家族で話し合いますね。アイデリアや意見を出し合い、「ここはこうした方が良いよ」などとアドバイス仕合ます。その中から作品を作り出していくのがスタイルですね。  ManoaDNAは日本でハワイアン・コンテンポラリーのジャンルと思われていますが、ご自身ではManoaDNAのサウンドはどの様な音楽だと思っていますか? Dad:息子達にもそれぞれの意見があると思いますが、私の理解では、「ハワイアン・コンテンポラリー」よりも「コンテンポラリー・ミュージック」だと思っています。もちろん私たちの音楽的ルーツはハワイアンにありますし、ハワイアンも演奏します。しかし、ポップス、フォーク、ロックなどがクロスオーバーしたところに私達の音楽のジャンルがあるのではないかと考えます。 アルバムにはトラディショナル・ハワイアンも何曲か収録されていますが、それ以外の英語の歌詞で書かれた曲の方がManoaDNAらしさが出ていると理解して良いですか。 Nick:私達が作るオリジナルの曲は基本的に英語で書いています。歌詞の中にアクセントとしてハワイ語や日本語を入れたりすることはありますが、英語で書かれたオリジナル曲が私達の表現したい作品だと思っています。 ハワイ州観光局の仕事をなさっていて、日本に何回もいらしていますが、自分たちのルーツである日本をどの様に感じていらっしゃいます。 Nick:中学、高校と日本語のレッスンをとっていました。しかし、それは成績のために勉強をしていただけで、何か考えがあったわけではありませんでした。しかし、ここ数年、日本に来ることが多くなって考えが変わってきました。私のルーツである日本を度々訪れるようになったときに、日本に対する思いも深くなってきました。それと共に、再び日本や日本語を学び始めました。日本語でのコミュニケーションも勉強して、日本のファンの人達とも通じ合いたいですし、作る曲の中にも生かしたいと考えています。  広島でお母様と一緒に親戚のかたを探し、対面されたTV番組を見ました。 Dad:私達のルーツを探すという、ホノルル市と広島市の姉妹都市提携50周年のテレビ番組企画でしたが、不安と期待が入り交じって、非常に複雑な気持ちでした。私も子供達もそうだったと思います。結果としては自分達のルーツを発見することが出来た素晴らしい旅でした。母が広島で会ったことがなかった親戚と出会えたことには感動しました。母も喜んでいました。私達のファミリーが、今も広島にいるなどと思ってもいませんでしたから、見つかったと聞いたときは、驚きました。母や私達にとって、これで今まで足りなかったモノが見つかって、家族の輪が繋がり、輪が完成したという思いで本当にうれしかったですし、感動しました。 自分たちのルーツが日本にあることを具体的に感じることがありますか? Dad:はじめて日本に来たとき、まるで違和感がなく非常にフィットしていたのを覚えています。はじめて来たのにすごく心地よかった。そして、一昨年になりますが自分たちの親戚が広島にいることを知り、「本当に自分たちのルーツがここにあったんだ」と思いました。私達の先祖はここからハワイに向かったのだとおもい、自分たちは、「ここに帰って来られた」と思いました。 今後の予定は・・・今後も3人で活動を続けていきますか? Dad:ManoaDNAは家族なので止めようがありません(笑)。私達の音楽は家族の中で生まれました。家族のスピンオフがManoaDNAなのです。正直言って、ここまでこられるとは思ってもいませんでした。私自身、驚いています。息子達も想像を超える活動をしてくれています。私達が今後どうしていくかは、聴いてくださる皆さんがどんなリアクションをしてくださるのかを見なければいけないと思っています。とても喜んでくれているのか、自分たちのポテンシャルは、皆さんの要求に応えられるのか、そんあことを、一回一回確認しながら、親子3人で進んでいくつもりです。 イオラニ(Kawakamiファミリーが経営するハワイ老舗のスポーツウエアー・ブランド)を継がなくていいんですか(笑)。 Nick&Alex:(笑)それは、母の仕事ですから、大丈夫です。 ハワイに行ったとき、どこでライヴを聴けますか。 Alex:ハワイではワイキキの2箇所でライヴしています。金曜日はルルズ、土曜日はカニ・カ・ピラ・グリルで演奏をしています。もちろん、ハワイに来て私達の音楽を聴いて欲しいのですが、日本でも聴きたい方にはインターネットのManoaDNA.comで、ライヴ・ストリーミングをやっています。ハワイから生の映像を送りしています。チャットも楽しめますので、日本語でも参加してください。スケジュールはManoaDNA.comで確認してください。日本で行う演奏とは少し違う顔の私達を見ていただけると思います。 もし、地球滅亡が来てこの歌が最後の1曲だとなったら・・・どんな曲を選びますか? Nick:うーん・・・「HAPPY BIRTHDAY」かな、 簡単だし、歌詞を全部覚えています(笑い)。 Alex:難しい質問だけれど、大好きなジェイムス・テイラーかイーグルスの1曲かな? Dad:具体的な曲名は思いつかないけれど、最後の一曲は家族のために歌いたいと思います。  ファンの皆さんにメッセージをお願いします。 Dad:日本に来る度に思いますが、ファンの方々が熱心に演奏を聴いてくれますし、とても親切にしてくださいます。心から感謝しています.皆さんの期待に応えられられるような演奏をしていきますので応援よろしくお願いいたします。 Nick:皆さんのサポートに感謝で一杯です。ManoaDNA.comも皆さんがサポートしてくれて、本当にうれしく思っています。ManoaDNA.comにアクセスしてくださる方の人数を見ているだけでも心強いです。これからも頑張りますので、サポートよろしくお願いします。 Alex:ManoaDNA.comのチャットなどを見ていて驚いたことがあります。それは、私達のファン同士がサポートし合っていて情報を交換したり、実際に交流していることでした。ファン同士のコミュニティーが出来ていることを実感して、私達もすごくうれしく思っています。これからも、ファンの皆さんと共に楽しみながら、良い演奏をしたいと思っています。 *協力:イメージ・インターナショナル・ジャパン ハワイ観光局 *写 真:Shu Suzuki |

|

「ブルックナー:交響曲第7番 ホ長調(ノヴァーク版)/ユベール・スダーン指揮 東京交響楽団」

高品位ハード・ガラス製音楽CD「Extreme HARD GLASS CD」(エヌ・アンド・エフ/NF21202EX)・・・上田 和秀 |

音楽ファンとして、そしてミュージック・ペンクラブの会員として、嬉しいニュースが飛び込んできた。Fine NFレーベルの『ブルックナー:交響曲第7番 ホ長調(ノヴァーク版)/ユベール・スダーン指揮 東京交響楽団』が、第22回ミュージック・ペンクラブ音楽賞のクラシック部門最優秀アルバム賞(日本人アーティスト)とオーディオ部門最優秀録音賞をダブル受賞し、更にセーラー万年筆 株式会社 ロボット機器事業部と有限会社エヌ・アンド・エフによる共同開発の高品位ハード・ガラス製音楽CD「Extreme HARD GLASS CD」がオーディオ部門技術開発賞を受賞したことを記念し、『ブルックナー:交響曲第7番 ホ長調(ノヴァーク版)/ユベール・スダーン指揮 東京交響楽団』がExtreme HARD GLASS CDになって甦る。元々高音質録音であったものがガラスCDとなり、究極の音質に生まれ変わることが、どれ程ファンにとって嬉しいことであるかご理解いただけることだろう、それも豪華特典まで付いてくるという、大いにお薦めしたいアイテムである。豪華特典の内容は、ミュージック・ペンクラブ音楽賞のロゴ入り新型アクリル・ケース、Extreme HARD GLASS CDのロゴ入りセーラー万年筆?との新提携記念特製高級万年筆、音質比較試聴用同一スタンパーによるCD盤、ユベール・スダーンの直筆サイン入りブックレット。素晴らしい音楽に耳を傾け、しばらく会っていない友人に特製万年筆で手紙をしたためるもよし、音質の違いをとことん自分の耳と感性で確かめるもよし、ユベール・スダーンの直筆サイン入りブックレットを眺めながらワインなんていうのもいいものだ。この特別仕様盤には、音楽ファンの夢が詰まっている。5月10日より予約開始、限定20部。音楽ファン垂涎のアイテムとなることは必至だ。 音楽ファンとして、そしてミュージック・ペンクラブの会員として、嬉しいニュースが飛び込んできた。Fine NFレーベルの『ブルックナー:交響曲第7番 ホ長調(ノヴァーク版)/ユベール・スダーン指揮 東京交響楽団』が、第22回ミュージック・ペンクラブ音楽賞のクラシック部門最優秀アルバム賞(日本人アーティスト)とオーディオ部門最優秀録音賞をダブル受賞し、更にセーラー万年筆 株式会社 ロボット機器事業部と有限会社エヌ・アンド・エフによる共同開発の高品位ハード・ガラス製音楽CD「Extreme HARD GLASS CD」がオーディオ部門技術開発賞を受賞したことを記念し、『ブルックナー:交響曲第7番 ホ長調(ノヴァーク版)/ユベール・スダーン指揮 東京交響楽団』がExtreme HARD GLASS CDになって甦る。元々高音質録音であったものがガラスCDとなり、究極の音質に生まれ変わることが、どれ程ファンにとって嬉しいことであるかご理解いただけることだろう、それも豪華特典まで付いてくるという、大いにお薦めしたいアイテムである。豪華特典の内容は、ミュージック・ペンクラブ音楽賞のロゴ入り新型アクリル・ケース、Extreme HARD GLASS CDのロゴ入りセーラー万年筆?との新提携記念特製高級万年筆、音質比較試聴用同一スタンパーによるCD盤、ユベール・スダーンの直筆サイン入りブックレット。素晴らしい音楽に耳を傾け、しばらく会っていない友人に特製万年筆で手紙をしたためるもよし、音質の違いをとことん自分の耳と感性で確かめるもよし、ユベール・スダーンの直筆サイン入りブックレットを眺めながらワインなんていうのもいいものだ。この特別仕様盤には、音楽ファンの夢が詰まっている。5月10日より予約開始、限定20部。音楽ファン垂涎のアイテムとなることは必至だ。http//www.N-and-F.com *ご購入ご希望の方 全国主要レコード店、オーディオ店で予約受付 または、N&Fに直接お問い合わせください。FAX:045-421-0151 Eメール: fukui@n-and-f.com |

|

アトラスはケーブルの「音の良さ」について科学的にすべて説明できます

英アトラス社社長ジョン・カーリック氏会談記・・・大橋 伸太郎 |

近年に発表されたオーディオケーブルの中でひときわ注目を集め、音質に感嘆させられた製品が英アトラス社初の純銀導体によるフラグシップ、Asimi(ギリシャ語で銀を意味する)であった。OCCプロセスで製造された単結晶銀導体を使用し、同素材コネクターの使用、絶縁体に微細な気泡を含むマイクロ・ポロウス・テフロンを使用、またケーブル内へコットンを導入し導体間の干渉を極力抑える設計で、VOP(信号伝達速度)の電気測定と長期にわたるヒアリングを繰り返して誕生した。AsimiのRCA/XLR仕様がすでに日本のオーディオショップで販売されている。 近年に発表されたオーディオケーブルの中でひときわ注目を集め、音質に感嘆させられた製品が英アトラス社初の純銀導体によるフラグシップ、Asimi(ギリシャ語で銀を意味する)であった。OCCプロセスで製造された単結晶銀導体を使用し、同素材コネクターの使用、絶縁体に微細な気泡を含むマイクロ・ポロウス・テフロンを使用、またケーブル内へコットンを導入し導体間の干渉を極力抑える設計で、VOP(信号伝達速度)の電気測定と長期にわたるヒアリングを繰り返して誕生した。AsimiのRCA/XLR仕様がすでに日本のオーディオショップで販売されている。アトラスの日本における輸入代理店が、オーディオケーブルの輸入経験の厚い?コンダクトであるが、同社の招きによりアトラス社長のジョン・カーリック氏が昨年来日した。インタビューの機会を得たので、やや旧聞に属するのだがアトラスとカーリック氏の来歴、オーディオ哲学、Asimi誕生の経緯とそこに盛り込んだ理想のケーブル像について伺った。?コンダクトの上田和秀氏から、「実直で温厚ないいオヤジですよ」と聞いていたが、初めてお会いしたカーリック氏は、中背でがっしりした体躯の古武士の風格のスコッティであった。 ――まず、オーディオマンとしての経歴から聞かせてください。 1960~70年代にスコットランドでオーディオショップ5店舗を約10年、パートナーシップ経営しました。テクニクスをイギリスで一番売る店だったんですよ。当時はイギリスでケーブルに関心を持っている人は皆無でした。しかし、私はケーブルで音が変わることに気付きました。そして、オーディオでのケーブルの可能性を信じたのです。私は古河電工のヨーロッパでのデストリビューターになり、経験を積みました。音のいいケーブルとは何か、音質はどういう要素で決まるのか、を学んだのです。同時に、オーディオファイルが何を求めているか、をリテールショップの経験を生かして分析しました。そうして、ケーブルの製造に着手し、ATLAS(ディーラーの共同として発足)への供給を開始しました。  ――カーリックさんが見極めた「本物」とは? ――カーリックさんが見極めた「本物」とは?世界中にオーディオケーブルを売っている会社がどれだけあるか知っていますか? 1400社あります。その内10社だけが哲学を持って作っています。他はよそから買って売っているのです。アメリカ製のハイエンドのある製品は一種のオカルトです。アトラスはケーブルの「音の良さ」について科学的にすべて説明できます。ケーブルの音質は導体の品質、構造、プラグ、被覆で決まりますが、アトラスは事前テストを複数の人間でやります。音決め、試作、製造工程の確立、ショップのリスニングテストを経て製品化しますが気に入った物しか作りません。 ――今回のフラグシップAsimiは、Marvrosが単結晶OCC copperだったのに対し、初の単結晶純銀導体を使いました。 ピュアシルバー(単結晶銀)は、銀の総量が違います。他のケーブルは銀を少なくしようとしています。AsimiはOCCプロセスで製造した最高に純粋な銀をふんだんに使っています。ご存じのように物量とエネルギーは比例します。導体で重要なことはオーディオ的にどのパートもエンファシスしないことです。一般的に銀コーティングが多く使われるのは、導体用への入手がしやすいためです。しかし、表面に電流が流れやすく高域が先に行き明るく耳触りがいいが中低域が弱い傾向があります。Asimiはプラグの咬合も特殊なRCA構造。これを見て下さい。(そういってプラグのパーツを取り出して嬉しそうにいじってみせる)。インピーダンス変動をなくすため、ケーブル径とプラグ径をきちんと合わせています。アトラスは、ケーブルだけでなく、導体と同一の素材のコネクターを自ら設計し、コネクターの端から端までを1本のケーブルと考えています。だから、どの製品も最高のコスト・パフォーマンスを発揮するのです。 ――絶縁体はMarvrosと同様の気泡を持つマイクロ・ポロウス・テフロンですね。 最も理想的なケーブルは、被膜されていない空中に浮いた2本の電線です。テフロンは一般に高い絶縁性能を持ちますが、空気を絶縁体に含むPIFE(マイクロ・ポロウス・テフロン)は、誘電率が1.2以下で最も優れた素材です。PIFE泡を含む絶縁体の製造は非常に繊細なため高価で難しいのですが、アトラスは製造プロセスを完成させました。その結果、広帯域と伝送速度、歪みのなさという点で、現時点で最も理想的なオーディオケーブルが誕生したと考えています。 最初は頑固一徹な経営者然としていたが、プラグ部品をジャラジャラ取り出して得意げに見せるカーリック氏は、ケーブル作りが好きでたまらないという印象だった。こういうオヤジが作る製品は嘘をつかない。 インタビューに先立って自宅システム(別記)でAsimiを数日預かり、アンドラーシュ・シフのベートーヴェン・ピアノソナタ全集他を試聴した。純銀導体のイメージを覆す雄大で堅牢、恰幅が良くワイドレンジで立体感豊かな音質である。中低域に厚味があってしかもスピード感がある。鈍重な低域でなく打てばすぐに返ってくる俊敏で機動力のある低域表現である。もちろん、高域の繊細かつ色彩濃やかな描き込みは銀ならでは。ATLASはギリシャ神話の巨人であるが、その名を体で表すフラグシップが誕生した。Asimiは高価である。しかし今何を措いても聴く価値がある。 |

|

「ルドルフとイッパイアッテナ」・・・本田浩子

|

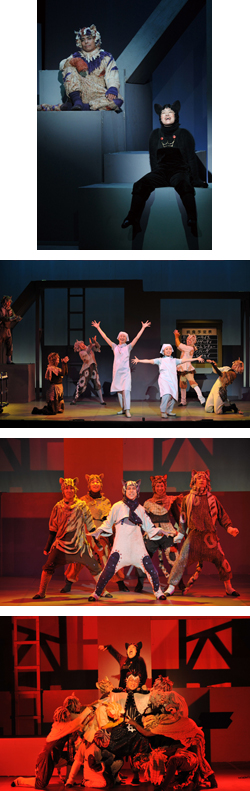

「世界は二人のために」「見上げてごらん夜の星を」「ベッドで煙草を吸わないで」「恋の季節」など数々のヒットソングで知られる故いずみたく氏は、ミュージカル劇団イッツフォーリーズの創設者であり、ミュージカル作品も数多く手がけている。そんな作品のひとつで、氏の最期の企画作品として1993年に初演された「ルドルフとイッパイアッテナ」は、その後各地で公演を重ね、2005年には日韓交流年の作品として韓国3都市でも公演されて好評を得た作品。今回5年振りに再演されるというので、俳優座に足を運ぶ。 「世界は二人のために」「見上げてごらん夜の星を」「ベッドで煙草を吸わないで」「恋の季節」など数々のヒットソングで知られる故いずみたく氏は、ミュージカル劇団イッツフォーリーズの創設者であり、ミュージカル作品も数多く手がけている。そんな作品のひとつで、氏の最期の企画作品として1993年に初演された「ルドルフとイッパイアッテナ」は、その後各地で公演を重ね、2005年には日韓交流年の作品として韓国3都市でも公演されて好評を得た作品。今回5年振りに再演されるというので、俳優座に足を運ぶ。ミュージカル「ルドルフとイッパイアッテナ」の原作は、1986年、第27回講談社児童文学新人賞を受賞した斉藤洋のデビュー作で、一連のルドルフ・シリーズは25年近く読みつがれている児童書のロングセラーとして子供達に親しまれている。客席には子供連れの家族が多く、これでは落ち着いて見られないかななどというのは全くの杞憂で、子供達も大人達も舞台の面白さに時の経つのがとても早く感じられた。 飼い猫のルドルフ(大浴ちひろ)は、間違って長距離トラックの荷台に乗ってしまい、岐阜から東京に来てしまう。子猫で世間知らずのルドルフは、そこで野良猫の親分イッパイアッテナ(井上一馬)と出会い、その日からこのイッパイアッテナとの愉快な野良猫生活が始まる。初めは怖いと思っていた親分猫は面倒見のいいだけでなく、実は教養があって、字も読める。そんなバカななどと思わせないのは、ベストセラーの原作の力か本藤起久子の演出の力か、或いは井上イッパイアッテナの持つ説得力か、ともかく現実離れしたその辺りが、ひょっとしてと思わせて実に楽しい。思いがけずノラを続ける羽目になったルドルフの成長を通して、命の大切さ、友達のありがたさがさりげなく伝わってくる。ノラ生活を続けるうちにルドルフの言葉が乱暴になってきたことにイッパイアッテナが腹を立て、「言葉が汚くなったり乱暴になると、心まで汚くなって乱暴になる、良い言葉を使え」と説教して、「俺のせいか」と苦笑いのシーン、良い言葉の持つ力を説教がましくなく、楽しさ満載で子供に伝えて見事。他の出演は大塚庸介、五十嵐暁子、堀内俊哉、中村つむぎ 浅川仁志、池田和、吉田雄、西岡涼子、水谷圭見、伊藤南咲、全員楽しげに歌い踊り、舞台を盛り立てていた。 岩谷時子氏の作詞と心に残る懐かしいようなメロディが気持を落ち着かせてくれて、ファミリー・ミュージカルの良さを満喫して劇場を後にした。 *写真提供: オールスタッフ/ミュージカルカンパニー イッツフォーリーズ 撮影:日高仁 |

|

Guys & Dolls・・・本田 浩子

|

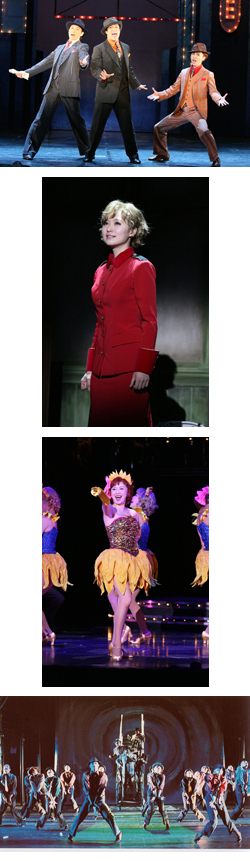

ミュージカル「Guys & Dolls」を観に4月13日シアタークリエに行く。Guys & Dollsは、日本では「野郎どもと女たち」の映画の邦題で知られているが、1950年にフランク・レッサー作曲、マイケル・キッド振付でブロードウェイの舞台で初演され、ベスト・ミュージカル賞を含むトニー賞を5つ受賞している名作。マーロン・ブランド、フランク・シナトラ、ジーン・シモンズで映画化されたのは1955年、主役の天井知らずの賭けで知られるギャンブラー、スカイ・マスターソンの役をやりたかったシナトラ(準主役ネイソン・デトロイト役)がその後コンサートの度に、マーロン・ブランドの歌はテリブル(terrible)と言っては、スカイ役の歌う「Luck Be A Lady Tonight (女神よ今夜は淑女でいて)」を歌っていたのが印象深い。とはいえ、マーロン・ブランドの歌う数曲はどれも中々味があって楽しい。逆に、シナトラ・ネイソンはショー・ガールのアデレイドと14年も婚約していて彼女に惚れてはいるけれども、中々結婚に踏み切らないというのがよく出ていて、彼の歌う「スー・ミー(俺のせいさ)」は何ともコミカルで、シナトラならではの上手さが光っていた。 ミュージカル「Guys & Dolls」を観に4月13日シアタークリエに行く。Guys & Dollsは、日本では「野郎どもと女たち」の映画の邦題で知られているが、1950年にフランク・レッサー作曲、マイケル・キッド振付でブロードウェイの舞台で初演され、ベスト・ミュージカル賞を含むトニー賞を5つ受賞している名作。マーロン・ブランド、フランク・シナトラ、ジーン・シモンズで映画化されたのは1955年、主役の天井知らずの賭けで知られるギャンブラー、スカイ・マスターソンの役をやりたかったシナトラ(準主役ネイソン・デトロイト役)がその後コンサートの度に、マーロン・ブランドの歌はテリブル(terrible)と言っては、スカイ役の歌う「Luck Be A Lady Tonight (女神よ今夜は淑女でいて)」を歌っていたのが印象深い。とはいえ、マーロン・ブランドの歌う数曲はどれも中々味があって楽しい。逆に、シナトラ・ネイソンはショー・ガールのアデレイドと14年も婚約していて彼女に惚れてはいるけれども、中々結婚に踏み切らないというのがよく出ていて、彼の歌う「スー・ミー(俺のせいさ)」は何ともコミカルで、シナトラならではの上手さが光っていた。ブロードウェイ初演版は残念ながら観ていないし、その後この名作が再演されたのは、1976年とかなり後になるが、実は1965年4月28日から5月9日までたった15回、ニューヨークで特別公演があったのは余り知られていない。NYシティ・センターでこの名作が見られるとニューヨーカー達の間で話題になり、当時ニューヨークに住んでいた私は、大喜びで出かけて行き、幕開きのギャンブラー3人の歌う「本命予想のフーガ(Fugue For Tinhorns)」でまず舞台に引き込まれていった。今回の幕開きも(写真参照)、テンポの良い歌声に期待感が高まった。 ネイソン(錦織一清)はスカイ(内博貴)が救世軍の伝道師のサラ(笹本玲奈)をキューバのハバナまで連れ出せるかどうかに千ドルを賭けるという奇想天外なことを思いつき、成り行きでスカイは承知するが、堅物のサラをどうやって口説くかが見もの。 シティ・センターの公演は全く短期間だったが、それだけにキャストは大物揃いで、主役のサラ役は数々のミュージカルに出演し、ストレート・プレイでも活躍しているアニタ・ジレット、スカイは「ファンタスティックス」のエル・ガヨ、「シカゴ」の主役ビリー・フリン、「42nd Street(42番街)」の主役ジュリアン・マーシュ(いずれも初演版)などで知られるジェリー・オーバック、ネイソン役は名コメディアンのアラン・キング、短期間だから実現した豪華キャスティングかもしれない。 ハバナまで来てしまったサラがお酒とは知らずに、カクテルを飲むうちにすっかり酔っぱらって歌う「私が鐘なら(If I Were A Bell)」は、何とも可愛らしく魅力的だった。純真なサラの愛らしさに、スカイがどうしようもなく惚れていくシーンは未だに印象に残っているが、今回の笹本玲奈サラも歌もよく酔っぱらい振りも可愛らしく良かった。NY版で下水道でスカイが一世一代の賭けをする「Luck Be A Lady Tonight」のシーン(写真は1998年にバルセロナで観たスペイン版の同シーン)は男性だけで歌い踊り迫力満点だったが、この時のスカイの歌声は今尚耳に残っている。日本版のこのシーンの男声コーラスも中々迫力があり、内スカイもギャンブラーになりきっていた。錦織ネイソンとアデレイド(高橋由美子)が「俺のせいさ」と歌う場面は男と女のすれ違うおかしさが伝わってきて楽しめた。 20代はじめに、ブロードウェイ・ミュージカルの持つ魅力を満喫した「Guys & Dolls」に再び出会えて、心楽しいひとときを過ごすことができた。翻訳・訳詞・演出は菅野こうめい、出演はスカイ:内博貴、ネイサン:錦織一清、サラ:笹本玲奈、アデレイド:高橋由美子、田中ロウマ、Tetsuya、田川景一、中村昌也、他。 写真提供: 日本版/東宝 スペイン版/カタルニア国立劇場 |

シベリウスの管弦楽全作品を取りあげるアマチュア・オーケストラの果敢な挑戦! 「アイノラ交響楽団第7回定期演奏会を聴く」 2010年4月11日 杉並公会堂 大ホール・・・藤村 貴彦 |

シベリウスといえば、わが国では交響曲1番、2番、「フィンランディア」以外めったに演奏されないが、この楽団は、交響詩,音詩を含む、シベリウスの管弦楽作品のすべての演奏を目標とし、これまでの定期演奏会の記録を眺めてみると、日本初演の曲もある。シベリウスの全作品が東京で聞かれるという事実は、もっと一般に広く認識され、高く評価されてしかるべきだと思う。 スウェーデン、ノルウェー、デンマークやバルト諸国の、シベリウスと同世代の作曲家の作品も取り上げているのが特徴であり、今回はアーッレ・メリカントの交響詩「レンミンカイネン」作品10が日本初演。久しぶりに商業主義やセンセーショナリズムの圏外にあるコンサートに接して快い一日であった。プロオーケストラのプログラミングは、相変わらず名曲で固められており、人気のある指揮者が指揮台に立つ事が多い。聴衆動員のためにはしかたがないのだが、このような状態がいつまで続くのか、真の意味での音楽文化を考えてゆかなければ、オーケストラは存続できないであろう。 前置きにスペースを割いたが、アイノラ交響楽団を聴くのは今回が初めてである。奏者がいやいやながらの演奏ではなく、自分たちが心を合わせて楽しんでいる雰囲気が聴く方にも伝わり、アンサンブルも実に立派。管楽器の表情も豊かで、弦の響きも美しい。 プログラムの最初はシベリウスの「ラカスタヴァ 愛するもの」で、この作品は弦楽合奏と打楽器の編成。冒頭から北欧の深いロマン的気分に溢れており、緩急濃淡が感情の弾力に富んだ変化そのままに、この上もなく自然に描かれてゆく。アマチュアで常時こういう演奏を聴かされるとなると、プロの演奏とは一体、何なのかと考えさせられてしまうのも事実である。 初演曲のアーッレ・メリカント(1893~1958)の交響詩「レンミンカイネン」はシベリウスの同名の作品とは趣が異なり、急・緩・急の構成をとって音楽も躍動感にあふれている。最後の舞曲が印象に残り、オーケストラも良く鳴っていた。 プログラムの後半はシベリウスの交響組曲「レンミンカイネン 4つの伝説」。透明感の強い引き締まった叙情に貫かれた演奏であり、独奏チェロと管楽器などの繊細な絡み合いの含蓄等は、まるで精緻な室内楽を彷彿とさせ、表情豊かな歌わせ方も見事であった。 指揮をしたのはこの楽団の正指揮者新田ユリ。新田はフィンランドをはじめ、北欧諸国へ客演を続け、シベリウスのスペシャリストである。 新田が指揮したコンサートに接したのは3回目であるが、的確なテンポと絶妙なバランスを整えて、どの作品もしっかりとした形式感を築き上げる。その中に思わずハッとするような練り上げた表現を見せ、ニュアンスも豊富。アマチュア・オーケストラを聴く機会は今までになかったが、プロにはない誠実さがあって、これからも少しずつではあるが聴いてゆきたい。新田ユリは血の一滴まで、アイノラ交響楽団に捧げているような感じを受けた。人間的な柔らかい感情の弾力をこの指揮者は共有しているからである。 |

|

JVCケンウッド・トワイライトイベント MPCJスペシャルVOL.11

ミュージック・ペンクラブ音楽賞決定! ≪ライヴ&映像 with・セッション≫・・・上田 和秀 |

4月22日、第11回目となる「JVCケンウッド・トワイライトイベント MPCJスペシャル」は、先月末に贈呈式が行われた第22回ミュージック・ペンクラブ音楽賞の報告から始まり、受賞作品の担当者とMPCJのメンバーによるトーク・セッション、スペシャル・ゲストによるライヴと盛り沢山なイベントとなった。 4月22日、第11回目となる「JVCケンウッド・トワイライトイベント MPCJスペシャル」は、先月末に贈呈式が行われた第22回ミュージック・ペンクラブ音楽賞の報告から始まり、受賞作品の担当者とMPCJのメンバーによるトーク・セッション、スペシャル・ゲストによるライヴと盛り沢山なイベントとなった。先ずは、司会のマイク越谷氏による第22回ミュージック・ペンクラブ音楽賞受賞作品の報告が行われた。ミュージック・ペンクラブ音楽賞のことを良くご存知でないお客様が、越谷氏の説明を食い入るように興味津々に聞き入っていた。200名に及ぶ日本を代表する音楽関係者により選考されたミュージック・ペンクラブ音楽賞の重みと言うものが伝わった様である。 続いて、EMIミュージック・ジャパンの児玉洋子氏とMPCJの青澤唯夫氏によるクラシック部門≪録音・録画作品(外国人アーティスト)≫『ブラームス:交響曲全集/サイモン・ラトル指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団』の解説。映像と音楽を交えた解説は、「さすがにクラシックのプロ」と唸らせる内容で分かりやすく受賞作品を説明して頂いた。お二人の話の中で興味深かった内容は、この作品を含めヨーロッパでは、若い人達のクラシックへの回帰というかクラシック熱の高まりが出てきているということだ。確かに、文化の違いがあるため国内で同様のことが発生することは難しいだろうが、「のだめ」やピアニストの辻井君の例もあり、次のステップを日本の若者に後押しすることも我々の使命であろう。  次に、エヌ・アンド・エフの西脇義訓氏、福井末憲氏と青澤氏によるクラシック部門とオーディオ部門の≪録音・録画作品(日本人アーティスト)≫『ブルックナー:交響曲第7番 ホ長調(ノヴァーク版)/ユベール・スダーン指揮 東京交響楽団』の解説。ここで、「交響曲第7番 第3楽章」によるSACDとノーマルCDの聴き比べを行う。ただし、単なる聴き比べではつまらないので、SACDはマルチ・チャンネル(5.1ch)による再生。エヌ・アンド・エフのお二人は、音を録音しているのではなく、空気感を録音しているつもりだと説明してくれた。正にライヴ感という意味では、さすがにSACDは迫力が違う。SACDというと多くのメーカーが撤退する中で、あえてエヌ・アンド・エフはSACDの可能性を追求し、大手レコード会社もそこに注目する様になった。今後のSACD作品も多くの注目を集めることだろう、音質を追求する者にとって興味は深まる。続いては、「交響曲第7番 第2楽章によるノーマルCDとガラスCD(Extreme HARD GLASS CD)の比較。ガラスCDは、普通のCDプレーヤーで再生可能なCDとして、最高の音質と100年以上の保存性を誇る夢の様なCD。『ブルックナー:交響曲第7番 ホ長調(ノヴァーク版)/ユベール・スダーン指揮 東京交響楽団』の音楽賞ダブル受賞とガラスCDのオーディオ部門≪技術賞≫受賞を記念して、豪華特典付き20部限定ガラスCDが発売される。これも要注目である。 次に、エヌ・アンド・エフの西脇義訓氏、福井末憲氏と青澤氏によるクラシック部門とオーディオ部門の≪録音・録画作品(日本人アーティスト)≫『ブルックナー:交響曲第7番 ホ長調(ノヴァーク版)/ユベール・スダーン指揮 東京交響楽団』の解説。ここで、「交響曲第7番 第3楽章」によるSACDとノーマルCDの聴き比べを行う。ただし、単なる聴き比べではつまらないので、SACDはマルチ・チャンネル(5.1ch)による再生。エヌ・アンド・エフのお二人は、音を録音しているのではなく、空気感を録音しているつもりだと説明してくれた。正にライヴ感という意味では、さすがにSACDは迫力が違う。SACDというと多くのメーカーが撤退する中で、あえてエヌ・アンド・エフはSACDの可能性を追求し、大手レコード会社もそこに注目する様になった。今後のSACD作品も多くの注目を集めることだろう、音質を追求する者にとって興味は深まる。続いては、「交響曲第7番 第2楽章によるノーマルCDとガラスCD(Extreme HARD GLASS CD)の比較。ガラスCDは、普通のCDプレーヤーで再生可能なCDとして、最高の音質と100年以上の保存性を誇る夢の様なCD。『ブルックナー:交響曲第7番 ホ長調(ノヴァーク版)/ユベール・スダーン指揮 東京交響楽団』の音楽賞ダブル受賞とガラスCDのオーディオ部門≪技術賞≫受賞を記念して、豪華特典付き20部限定ガラスCDが発売される。これも要注目である。さて最後は、スペシャル・ゲストとして、今回から新たに音楽賞に設置されたクラシック部門≪ベスト・ニュー・アーティスト賞≫を受賞した日向由子さんのライヴである。昨年発表されたファースト・アルバム『アル・ディ・ラ~美しきイタリアン・メロディー』から、タイトル曲「アル・ディラ」と「ピノッキオへの手紙」のカンツォーネ2曲をまず披露。そして3曲目はオペラ『カルメン』より「ハパネラ」、素晴らしい歌唱力を聴かせてくれた。これだけでも観客の皆さんは十分に満足されていたのだが、ここで日向さんからのサプライズが用意されていた。手元にあるライヴ・パンフレットにミュージック・ペンクラブ音楽賞のシールが付いている3名のお客様にCD『アル・ディラ』がプレゼントされた。会場が盛り上がりをみせたところで、エンディングは日本の歌姫による「タイム・トゥ・セイ・グッバイ」。ドラマティックな熱唱で幕を閉じた。正にベスト・ニュー・アーティストに相応しい歌声に、冷たい雨の中ご来場いただいたオーディアンスは、大満足の一夜を過ごした。日向さんの今後の活躍にも、是非注目して欲しい。  =MPCJ会員からの声=(アイウエオ順) MPCJ音楽賞の報告とクラシック/オーディオ部門受賞者の紹介、トーク・セッション、ライヴ、プレゼントと盛りだくさんの内容。雨にもかかわらず、大勢のお客様が訪れてくださいました。このイベントも11回目を迎え丸の内に定着してきたよう。あまり知識のないクラシック分野ですが、興味深い話をいろいろ聞くことが出来、勉強になりました。CD、SACD、さらに新しく開発されたガラスCDについてもわかりやすい解説と聴き比べでその違いを理解。ベスト・ニュー・アーティスト賞の日向由子さんが4曲も歌ってくださり、楽しみ満載のクラシック・ナイトとなりました。進化する技術も素晴らしいですが、生の歌声も本当に素晴らしい。(鈴木修一) ミュージック・ペンクラブ音楽賞(クラシック部門/ベスト・ニュー・アーティスト)に輝く、日向由子の生の歌声に圧倒された。彼女を選んだ当クラブの眼識に間違いはないことを、改めて認識した。(細川真平) 「第22回ミュージック・ペンクラブ音楽賞 贈呈式」の華やかな模様を思い出しながらの1時間30分。雨の“丸の内”の夜、日向由子さん歌声、いい夜でした。(松本 みつぐ) 写真:轟 美津子 |